西安外事学院副教授岳智勇:把论文写在生产线上——一位“80后”教师的科研新路|2025陕西省教育系统优秀教师典型

发布时间:2025-09-17 10:07:31 来源:陕西教育新闻网·陕西教育客户端

岳智勇,博士毕业于西北农林科技大学,西北工业大学博士后,美国普渡大学访问学者,现任西安外事学院生命科学应用研究院副教授,天然抗衰产物挖掘与生物合成陕西省高校重点实验室主任,生物合成研发团队负责人。

岳智勇副教授于2019年从西北工业大学博士后出站后,加入了西安外事学院生命科学应用研究院,并在这里开启了全新的科研征程。从西北农林科技大学和西北工业大学这样的高水平研究平台来到民办高校,确实是面临着诸多的不适应和困难的。但是岳智勇老师并没有因为这些困难而放弃自己的科研理想,他曾谈到,从准备加入西安外事学院的时候,他就对加入新的环境所面临的机遇与挑战做出了充分的分析,所以来到西安外事学院后,并没有表现出强烈的不适应,而是根据现实情况进行快速的调整,这也是他在新环境下能够顺利开展自己科研工作的基础。

西安外事学院经过30多年的发展,已经从单纯的教学型大学逐步向高水平应用科研型大学转型。岳智勇老师抓住学校新的发展机遇,努力从应用型科研方向寻找新的创新点,实现与高水平公办大学之间科研的差异化发展,突出自己的发展特色,探索出一条适合民办高校的科研发展之路。

“共享科学家”破解初创经费难题。为解决初始发展阶段科研经费不足的问题,岳智勇老师积极与陕西省内的企业寻求合作,尤其是西安市的小微企业,他认为,民办高校与小微企业具有相似的性质特点,小微企业在发展过程中,受限于企业的体量和成本的压力,无法聘请高水平的科研团队专门从事公司的技术升级与研发,与高水平公办院校合作同样面临着需要支付高额研发费用的困境。岳智勇老师针对这一科研供给端的不足,提出“共享科学家”模式,为多家小微企业提供了符合企业需求的技术开发或服务,收取的科研费用却明显低很多,企业完全能够负担得起。他说自己曾是农业类专业出身,感觉小微企业和自己当年接触的农民群体很像,不是没有研发需求,而是成本太高负担不起,所以在和这些企业合作的时候,收取的费用除了基本的成本外,其余的只要能够支撑自己的科研发展就够了。靠着“共享科学家”的模式,岳智勇老师开辟了研发经费的新渠道,逐步建立起自己的研究体系。

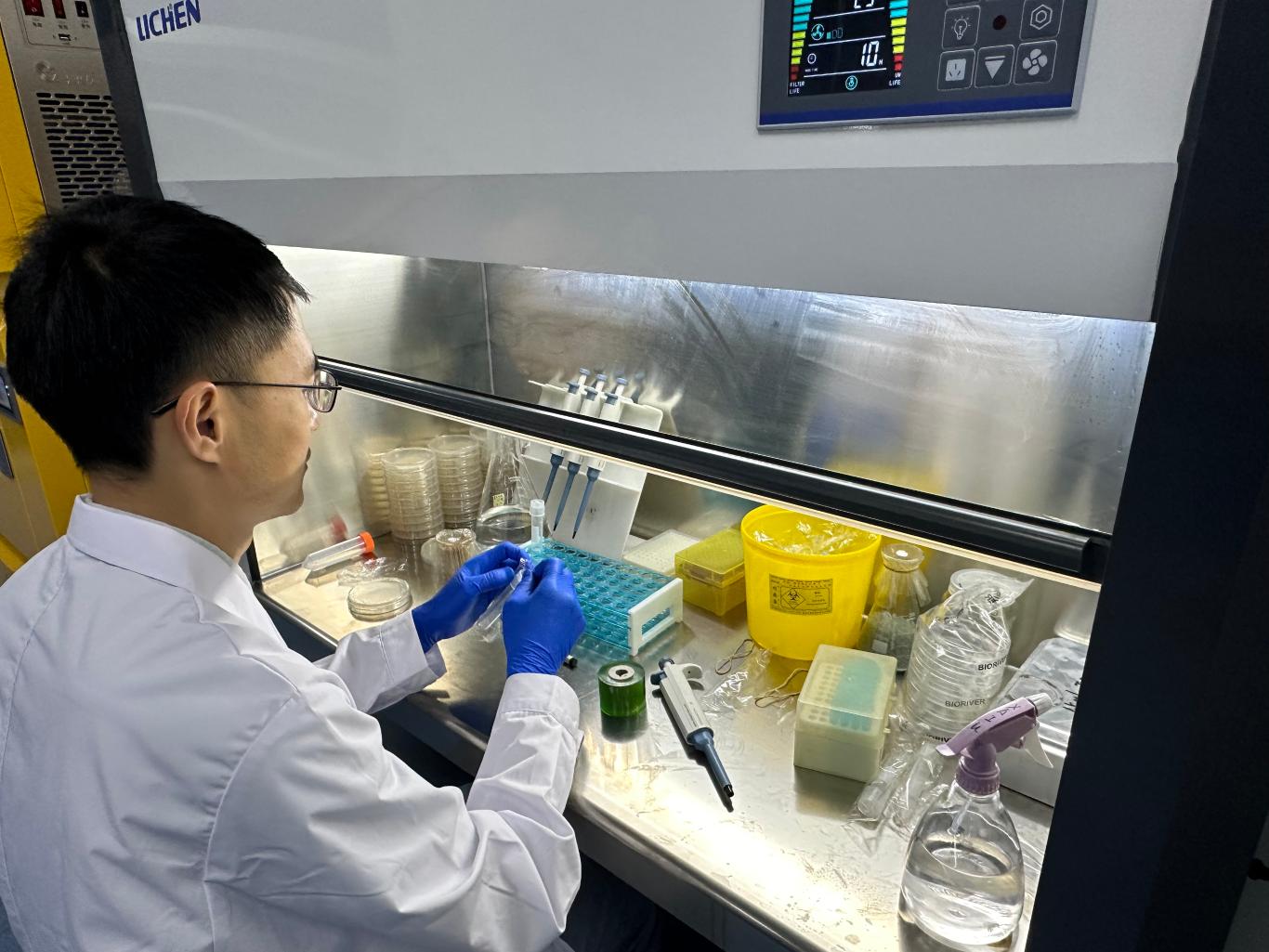

“本科生军团”提升科研实验效率。在解决了初步的科研经费问题后,岳智勇老师又积极探索民办高校科研实验效率提升路径。因民办高校没有研究生,全部工作如果由老师自己完成,会面临效率低下的状况的问题。为此,岳智勇老师大胆尝试“本科生军团”打法。岳老师说,学校有两万余名本科生,这是一个庞大的科研后备军,生物学专业是一个动手能力强的专业,只要给同学们一个良好的科研指导,我们的学生表现一点也不比公办学校的学生差。岳智勇老师制作了本科生科研助理的招聘宣传海报,张贴在图书馆内,并进行了宣讲,在短期内吸引了来自医学院、工学院和商学院的学生加入,顺利提升了实验效率。他根据学生现状制定了详细的学习计划和培养计划,利用休息时间给学生们“开小灶”,补充知识短板,手把手地教实验操作,在岳老师的带领下,短短两年时间内,让8名学生从“科研小白”成长为合格的科研助理,有2名同学在大学毕业前,发表了SCI论文,1名学生毕业后从事科研助理工作。

“生物合成团队”突围发展快车道。岳智勇老师认为科研工作要服务于国家需要,我国人口老龄化趋势加重,“抗衰”成为这一领域的研究热点,为响应国家生物技术和生物制造行动计划,开拓科研新方向,岳智勇老师在学校和研究院的支持下,针对天然抗衰产物短缺,应用生物信息学与合成生物学这两大前沿生物技术,充分发挥高校科研实力,整合校企科研优势,开展天然抗衰产物领域的原始创新与应用研究,为社会提供具有自主知识产权的天然抗衰产物及产品。于2025年成功申报天然抗衰产物挖掘与生物合成陕西省高校重点实验室。此外,岳智勇老师深知现在的科研已经不是一个人单打独斗的时代了,进一步的发展必须建立一个高水平的科研团队。他利用自己在科研圈的人际关系,积极宣传西安外事学院的科研环境及平台,吸引生物学领域的优秀人才加入民办高校的科研队伍,目前已经成功引进近20名顶尖高校的博士、博士后加入,团队科研发展进入快车道。

岳智勇老师说,我们的工作始终要以服务产业发展和升级为核心,评价一项科研工作是否需要开展的标准就是这个工作有没有真实的应用价值,三年内能否实现应用转化。现在,岳智勇老师依然秉承初心,扎根基层,为微小企业服务,为应用型人才培养服务。他认为民办高校的科研工作一定要落地,不要在云端,这才是推动学校向高水平应用型高校发展的内在动力。

投稿

投稿 APP下载

APP下载