西安翻译学院教授秦晓梅:主题项目牵引 数智技术赋能 中外文化互鉴 | 2025陕西省教育系统优秀教师典型

发布时间:2025-09-12 12:34:38 来源:陕西教育新闻网·陕西教育客户端

一、案例背景

人类命运共同体的构建以及语言服务行业的发展对英语学者提出了新要求,该教师针对教学中存在的学生“行业知识储备难增加、解决真实问题能力难提升、学习内驱力难持续”等问题,以学生为中心,基于学校与科大讯飞股份有限公司、传神语联网网络科技股份有限公司等企业建立的智能语言产业学院,以企业需求为导向,以中西文化互鉴为线索,数智技术赋能,创新性提出“一驱·双融·四共”的改革思路,即以项目为驱动,通过产教融合,科教融汇,共建内容资源,共搭学习支架,共育价值情感,共绘学生画像。

二、主要做法

(一)共建内容资源,扩展学生行业知识储备

课程改变原有以学科体系为主的教学内容和资源,围绕英语资源工程师、语料质检员、语音甄别师等岗位需求,依据英语专业教学质量国家标准、翻译职业标准等,遵循学生语言学习规律和职业成长路线,由简单到复杂,从单一到综合重构教学内容。按照人与自我、人与社会、人与自然三大主题,依托企业案例、学科竞赛、科研项目等,设计4个主要项目,每个项目持续四周左右,激发学生主体意识,增强行业认同感。

(二)共搭学习支架,提高学生解决问题的能力

课程立足行业前沿,针对英语人才的核心能力需求,依托虚拟教研室,成立了产教融合共同体,实现了高校企业跨地域的高效协作。以学习成果为导向,改变原有以语言练习为主的教学过程,通过双师协同教学,精心创设情境、适时发布项目、实施实践指导、提供展示平台、进行作品评审,全方位提升学生解决真实场景中语言问题的能力,助力学生适应未来多元化的职业挑战。

(三)共育价值情感,激发学生学习内驱力

校企多角度挖掘思政元素,在项目中,贯穿嵌入“产业报国、行业大咖、地理景观、时政文献、传统文化、红色资源”六大模块的课程思政案例;并在考核中凸显批判思维、职业素养、艺术审美、文化自信等评价维度,实现思政育人全面融入,学生积极内化外语人的价值信念,深刻体会“语言美、生态美、家国美”。

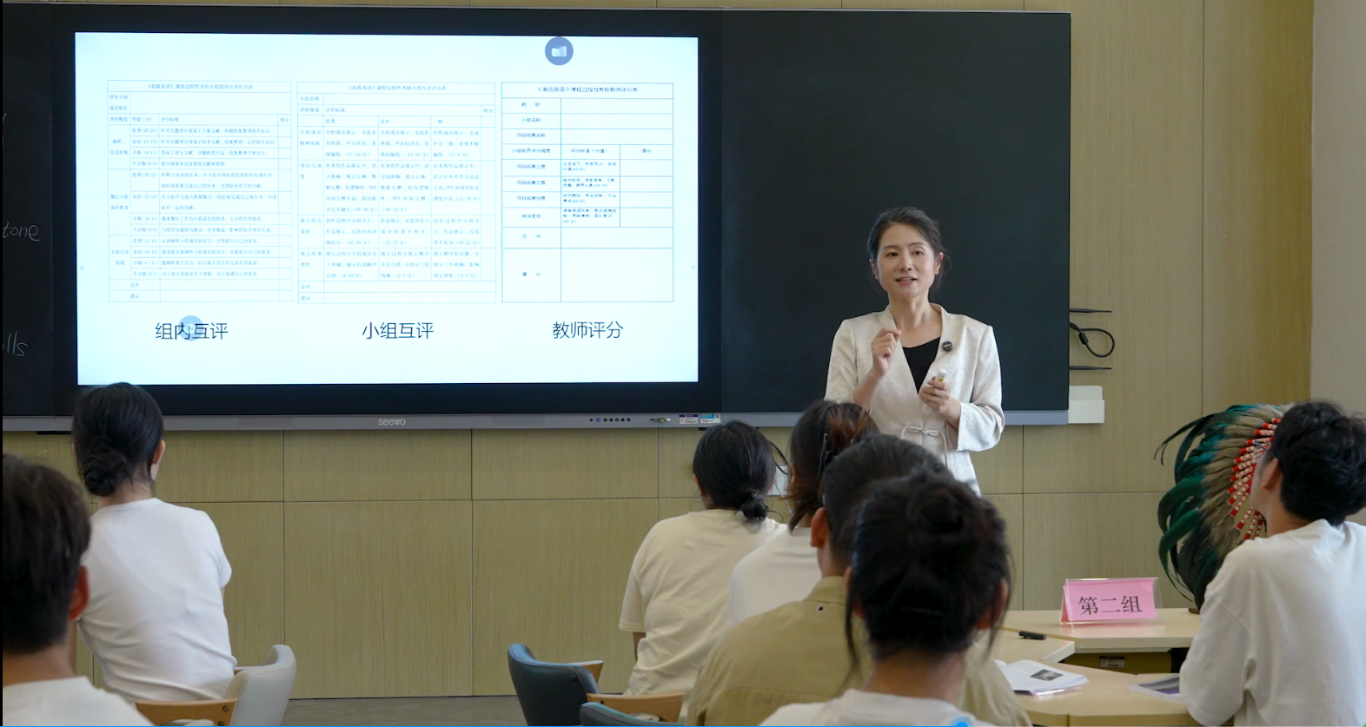

(四)共绘学生画像,提高协同育人成效

对标行业一线评价标准,形成了学校教师、企业教师和学生互评的协同反馈机制,过程性评价与终结性评价相结合。课程学习结束后会形成学生画像,完善学生课程学习档案,为内容资源、教学方法、课程思政等方面的持续改进提供依据。

三、改革成效

(一)学生能力水平大幅提高

近3年,在省级以上语言竞赛类、大学生创新创业类竞赛中共计获得各类竞赛约160人次。其中,2021级杨XX同学在“APEC未来之声中国区选拔总决赛”中脱颖而出,获得随同国家主席出席APEC会议的殊荣。1部在该教师指导下完成的作品获2022年第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖。

(二)学生职业素养认可度高

近三年,专业就业率始终保持全校第一,100多名学生被推荐进入一线企业实践,为科大讯飞等合作企业输送了高素质的外语人才,壮大了讯飞西部团队规模。同时,学生在态度、行为等方面发生了积极改变,尤其是在国际交流的志愿服务方面,展现了当代大学生的使命和担当。如2021年的非洲大使延安行,得到了省政府及非洲大使的高度认可;2024年红色双语思政宣讲团入选“全国大学生延安精神志愿宣讲团”。

(三)教学改革成果丰硕

该教师获批国家级一流本科课程1门、省级一流课程2门、省级课程思政示范课程1门;获全国本科课堂创新大赛一等奖1项;省级教育教学成果特等奖1项,二等奖2项,省级优秀教材一等奖1项,主持省级教育教学改革重点项目2项。案例模式被“中国教育报”“陕西日报”“央视频”等多家媒体报道,该教师面向全国高校及企业交流60余次,起到了良好的示范推广作用。

投稿

投稿 APP下载

APP下载