陕西理工大学副教授王雷:深耕基础研究,追逐前沿科学 | 2025陕西省教育系统优秀教师典型

发布时间:2025-09-10 14:48:05 来源:陕西教育新闻网·陕西教育客户端

陕西理工大学副教授王雷带领团队在电磁屏蔽材料领域潜心钻研,始终瞄准最难突破的技术瓶颈、最迫切需要解决的实际问题。他们的研究成果为国际性技术难题提供了独特的“中国方案”,也生动诠释了一名新时代青年科技工作者如何将国家需求、科学前沿与人才培养紧密融合,在西部这片热土上绽放出耀眼的青春光芒。

一、瞄准国际前沿,直面“卡脖子”难题

王雷的科研征程,源于一场全球关注的科技事件——2016年三星Galaxy Note 7手机因电磁屏蔽层缺陷导致短路爆炸。作为一名材料领域的科研人员,他敏锐地意识到这背后是一个世界性难题:传统金属屏蔽材料虽然屏蔽性能优异,但重量大、易腐蚀,尤其是高导电性在集成电路中极易引发短路,仿佛埋下一颗“定时炸弹”。

“科研必须面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求”——怀着这样的信念,王雷立志要研制出一种兼具电绝缘、高屏蔽效能与高导热特性的新一代颠覆性材料,为我国的电子信息产业打造一道安全可靠的“绝缘盾牌”。这条路并不好走,几乎是从零开始构建新材料体系,但他毅然迎难而上。

二、勇闯科研“无人区”,在攻坚克难中展现担当

目标虽清晰,前行之路却遍布荆棘。他创新性地提出Janus结构设计理念,试图制备出一面导电、一面绝缘的高导热电磁屏蔽复合薄膜,从而在避免短路的同时实现高效电磁屏蔽与散热。并且,他选择生物质材料纤维素作为基体,希望将绿色低碳与优异性能融为一体。然而,初步实验结果并不理想:纤维素薄膜柔性好、耐疲劳,可自身强度不足,导致复合薄膜的拉伸强度远低于实际应用标准,研究一时陷入停滞。面对困难,他带领团队查阅大量文献、反复试验、主动寻求跨学科合作。那段时间,实验室的灯常常亮至深夜。终于,在不断探索中灵感闪现——他们创新引入钙离子交联增强技术,通过精确调控离子配位键,就像在材料骨架间架起无数牢固的“桥梁”,成功突破力学性能瓶颈,使拉伸强度和模量分别提升76%和46%,实现了韧性与强度的双重飞跃。

凭着这股闯劲和韧劲,他们最终攻克了高导热电绝缘电磁屏蔽材料的核心制备技术。新材料不仅屏蔽效能远超行业标准,还具备优异的热管理性能和机械强度,从根本上杜绝了短路风险。相关成果先后发表在《Advanced Functional Materials》等国际顶尖期刊,入选ESI热点论文6篇、高被引论文9篇,并获得陕西高等学校科学技术研究优秀成果特等奖,受到国内外同行广泛认可。王雷也入选了陕西省青年科技新星、全球前2%顶尖科学家榜单等多项人才计划。

三、成果丰硕引领学科发展,言传身教培育人才

王雷科研成果显著:主持国家自然科学基金、陕西省创新能力支撑计划等科研项目13项;以第一作者或通讯作者身份发表SCI论文21篇,总引用8300余次,H指数达45;论文入选“中国百篇最具影响国际学术论文”和“领跑者5000中国精品科技期刊顶尖学术论文”各1篇;他还担任中国科学院一区TOP期刊《Engineered Science》的执行主编、《Nano-Micro Letters》的青年编委等学术职务。这些成绩不仅体现了他的个人实力,也显著提升了学校在材料科学领域的学术影响力。

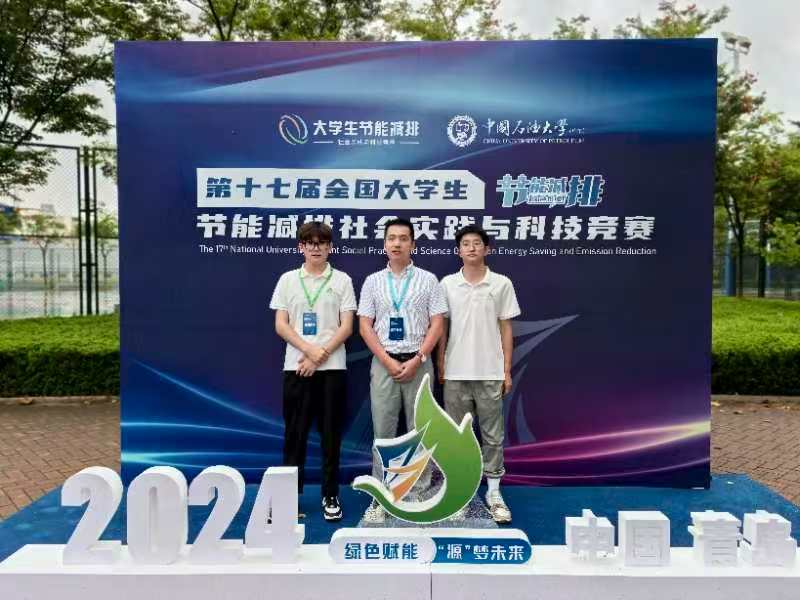

作为高校教师,他始终将“为党育人、为国育才”视为自己的责任与使命。他积极将最新科研成果融入教学,用前沿案例激发学生的创新意识,也将“攻坚克难”的科研精神传递给学生。他指导本科生主持国家级大创项目3项,并孵化出多项高级别竞赛成果,如全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛二等奖,形成了从创新实践到竞赛获奖的良性循环。

王雷是陕西省高等教育系统中涌现出的优秀青年骨干教师典型。他胸怀“国之大者”,坚持“四个面向”,将个人研究与国家需要紧密结合;他立足学科前沿,取得多项具有国际影响力的原创成果,发挥着重要的引领作用;他攻坚克难,展现出强烈的创新意识和强劲的发展势头。他以实际行动深刻诠释“躬耕教坛、强国有我”的使命担当,为陕西的高等教育与科技事业发展注入了坚实的青春力量。

投稿

投稿 APP下载

APP下载