中国工程院院士、西北农林科技大学张涌教授:扎根西部四十载,潜心育人守初心 | 2025陕西省教育系统优秀教师典型

发布时间:2025-09-08 15:26:39 来源:陕西教育新闻网·陕西教育客户端

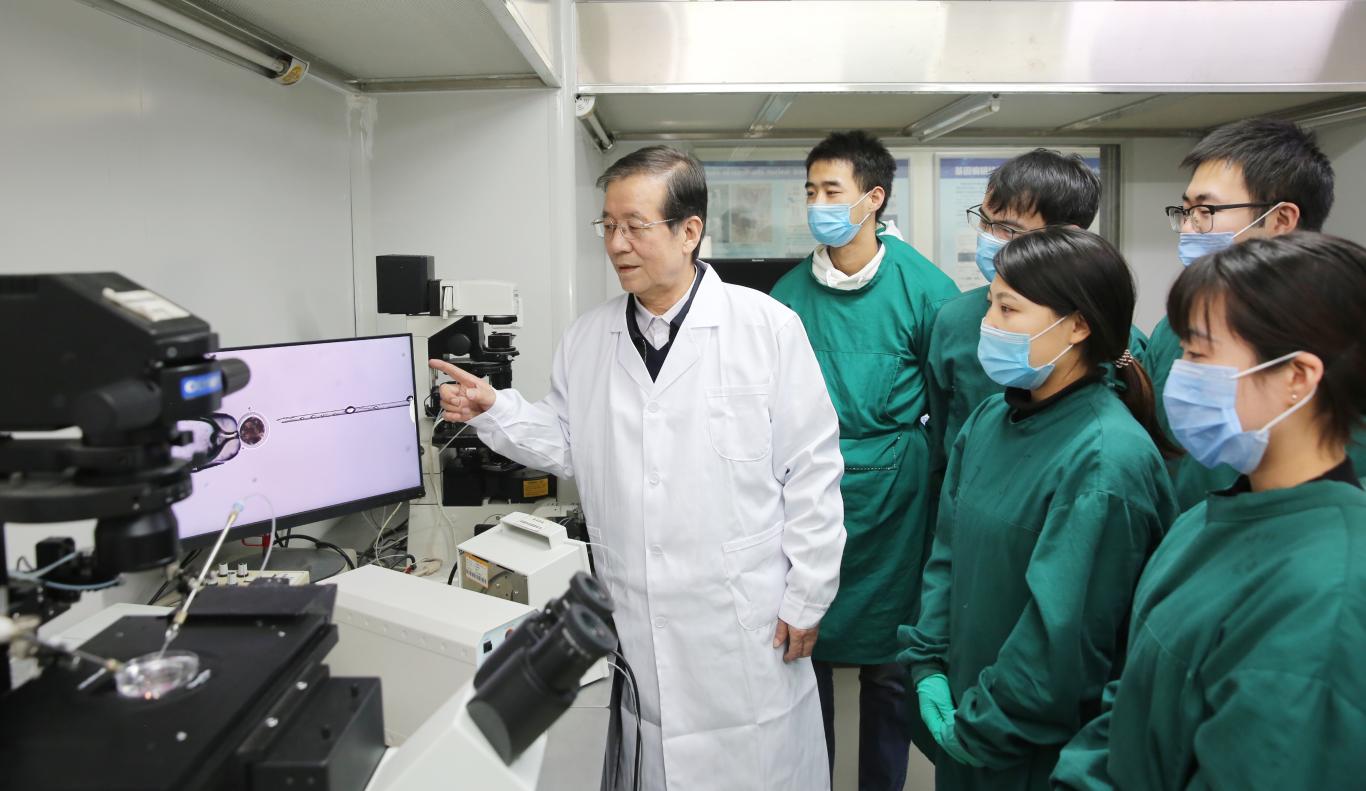

在西北农林科技大学的校园里,经常能看到一位年逾花甲的教授在实验室与教室之间穿梭忙碌。他就是我国著名动物胚胎工程专家、中国工程院院士张涌教授。从教四十余年来,他始终坚守在教学科研第一线,以崇高的师德、精湛的业务和深厚的爱国情怀,把全部心血倾注在教书育人和科学研究中,培养了一大批优秀人才,成为深受学生爱戴的“四有”好老师。

一、扎根西部,坚守教育报国初心

大学毕业后,张涌教授毅然选择到西北农林科技大学任教。那时的杨凌科研条件十分艰苦,很多人不理解他的选择,他却坚定地说:“西北是畜牧业的重要产区,更需要畜牧兽医人才。”这一坚守,就是四十多年。

张涌教授始终坚守在教学一线,即使成为院士后,仍然坚持为本科生和研究生授课。他讲授《动物细胞与胚胎工程》、《发育生物学》、《动物克隆与转基因技术》等课程,坚持把最新的科研成果融入课堂教学,深受学生欢迎。他常说:“教师的天职就是教书育人,无论获得多少荣誉,我首先是一名教师。”

二、潜心科研,勇攀生命科学高峰

在搞好教学工作的同时,张涌教授在科研领域取也得了令人瞩目的成就。上世纪90年代,他带领团队成功实现了山羊胚胎的批量克隆,获得世界首批胚胎克隆山羊。2000年6月,团队成功培育出世界首例成年体细胞克隆山羊“元元”和“阳阳”,标志着我国动物克隆技术步入世界前列。此后,他又攻克体细胞克隆效率低下的难题,创立牛羊体细胞克隆胚胎高效发育技术,并在基因编辑抗病育种方面取得了突破性成果。

科研道路从来不是一帆风顺。在克隆羊研究最关键的时期,张涌教授突发心肌梗死,经抢救住院8个月。刚出院,他就立即返回实验室工作。2016年,他又被确诊患有喉癌,为了保住声音继续从事教学科研工作,他选择了保守治疗,带病参加国家技术发明奖答辩,最终获得国家技术发明二等奖。

三、爱生如子,培养大批优秀人才

张涌教授常说:“我们国家永远不缺人,但缺少人才,一定要做人才。”他是这样说的,也是这样做的。在培养学生过程中,他注重培养学生的创新能力和实践能力,强调“不仅要学会知识,更要学会创造知识”。

他对学生既严格要求,又关怀备至。经常利用周末时间与学生交流研讨,了解他们的学习和生活情况。学生遇到困难时,他总是第一时间给予帮助。四十多年来,张涌教授培养出博士研究生百余名,硕士研究生数百名,许多人已成为国内外知名学者、科研院所骨干或企业技术带头人,为我国畜牧业发展贡献了重要力量。

四、师德高尚,润物无声育桃李

作为团队带头人,张涌教授始终把师德师风建设放在首位。他带领团队荣获教育部首批“全国高校黄大年式教师团队”称号。他经常告诫青年教师:“做学问要先学会做人,教师要成为学生的榜样。”在他的引领下,团队逐渐形成了敬业奉献、科研促教的鲜明特色,在课程建设、教材编写、教学改革、人才培养等多方面成果显著,多门课程成为校级、省部级甚至国家级示范课程。

五、服务产业,把论文写在大地上

张涌教授始终坚持以产业需求为导向,将科研成果写在祖国大地上。团队与多地高新技术企业合作,在陕西、内蒙古、青海等地推广克隆技术,培训胚胎工程技术人才千余名。在杨凌培育成具有重要育种价值的抗乳腺炎和抗结核病奶牛群,实现了克隆技术由实验室向生产应用的转化。同时,他积极开展科普教育工作,主持建成中国克隆动物基地,通过“阳阳”家族羊群、展板等形式,向社会展示动物克隆与基因编辑技术,累计接待数十万人次参观,成为生命科学教育的重要窗口。

如今,张涌教授依然每天坚守在实验室和课堂。他说:“要抓紧每分每秒,为国家和学校多做些事情。”数十年来,他用坚守和奉献践行了人民教师的初心使命,用责任和担当诠释了科学家精神和教育家情怀。

投稿

投稿 APP下载

APP下载