山河无限意,尽在一望中——《望岳》教学设计

作者:张骞

发布时间:2025-04-29 23:18:27 来源:陕西教育新闻网·陕西教育客户端

【教材分析】

这首诗歌选自七年级下册第五单元的《诗歌四首》其一。本单元所选课文多以托物言志,咏物抒怀为主,旨在让学生通过涵泳品味,在山川林莽间体认信仰的力量,在花草溪泉中听见回荡的声音,获得人生的启迪。而《望岳》作为杜甫现存最早的一篇诗歌,也是其在开元盛世的背景下展现大唐风骨的扛鼎之作,无不散发着诗人对人生未来的期许,诗歌所展现的昂扬进取、奋发向上的精神值得处于青春期的学子们细细品读。知人论世,当我们对杜甫的人生际遇有更深层次的理解,才会懂得杜甫将个人生活遭遇与时代洪流命运通过史诗般的巨笔留存至今的难能可贵。

【学情分析】

七年级学生普遍活泼、好动,他们有着丰富的想象力,对于短小的五言律诗基本上可以结合书中的注释,大致读懂浅层的意思,然而想要获得更深层次的生命感悟和主旨理解,还有赖于教师进行学法指导。学生在诵读方面基本上可以关注到重音、节奏和情感,然而在语言赏析方面会存在无从下手的问题,只是凭着感觉去理解。这些问题都有待于和学生具体走进课堂来解决。

【教学目标】

1. 结合注释品读诗歌内容,了解诗歌所展现的泰山雄奇瑰丽的秀美景致。

2. 结合诗歌背景,理解诗人昂扬奋进、志存高远的志向。

3. 知人论世,品读“诗圣”的人格情操。

【教学过程】

一、导入新课

俗话说“黄山归来不看岳,五岳归来不看山”,泰山究竟有何魅力,让无数文人骚客留下千古名句,这节课让我们跟随杜甫的脚步走进《望岳》一探究竟。

活动一:赏名川之景

初读,播放泰山的美景视频,同学配乐诗朗诵。

再读,请同学们自由诵读诗歌,结合注释说说杜甫笔下的泰山有何特点?

示例:我通过 句,看到了泰山 景象,感受到泰山 特点。

预设:

首联以设问句展开,“青未了”,写出了泰山横跨齐鲁大地,青色的山峦连绵不断,既写出了泰山空间上的连绵壮阔、也从时间上展现了泰山的苍翠常青。此联所写之景是从远处望到的。

颔联说大自然好像将所有的神奇秀丽之景都聚集于此。让我们感受到大自然似乎格外偏心,化无情的大自然为有情,感受到泰山真乃物华天宝、钟灵毓秀之地。“割昏晓”写出了泰山好似一把巨斧,从天而降,将太阳光分成南北两面,有遮天蔽日的气象,足见泰山的高耸巍峨。

师:在这里把“割”换成“分”“劈”可好?

生:“割”字:用“割”字更能体现出泰山的雄伟险峻,将山南山北的阳光切断,形成两种截然不同的景象,仿佛是一把巨斧将天地分割开来,给人以强烈的视觉冲击和震撼感,突出了泰山的高大巍峨,具有一种雄浑的力量美。

“分”字:相对来说比较平淡,只是简单地表明将事物分开,无法像“割”字那样生动形象地表现出泰山对阳光的阻断作用以及所形成的鲜明对比,缺乏那种强烈的表现力和画面感。

“劈”字:虽然也有分割、破开的意思,但“劈”更强调一种从上往下用力砍的动作,给人一种较为生硬、突兀的感觉,与泰山自然雄伟的形象不太相符,也不如“割”字那样细腻地表现出阴阳两面的微妙变化。

颈联写到云雾缭绕,层云迭起,云海奔腾,看到此情此景,心胸顿然开阔,似乎所有的烦恼忧愁顿谈消失,看到如此美景内心无比激动,非常震撼。诗人努力睁大眼睛,生怕错过任何一处美景。“入归鸟”又可看出时间已经到了傍晚。在此表现了泰山景色之美、驻足时间之久、山河之震撼。诗人没有刻意描摹泰山的美景,然泰山的神奇秀美的壮丽景色尽收眼底。

这首诗歌标题为“望岳”,全诗无一字写“望”却无一处不有“望”。首联是远望,颔联是近望,颈联是凝望,整首诗歌浑然一体。

活动二:悟诗人之情

面对如此巍峨秀丽的泰山,诗人抒发出哪些情感,请结合具体的诗句来谈谈?

预设:

赞美。诗人看到祖国的壮丽山河不知不知中发出赞美之情。“岱宗夫如何”中“夫”通常用在句首表议论,在此以设问的形式自问自答,望到泰山绵延千里,一片青绿色,是如此的雄伟壮阔,不禁发出赞叹之情。

惊叹。诗人来到泰山脚下,看到泰山钟灵毓秀,大自然将一切美好景物聚集于此,又看到泰山遮天蔽日,惊叹于大自然的鬼斧神工。

陶醉。颈联望到泰山云雾缭绕,云海奔腾,飞鸟还林,直到傍晚时分仍不愿离去,更加体现山中美景另诗人无比陶醉。

渴望。“会当”是终将,终要的意思。在唐朝人常用的一种口语化表达,意思是“一定要”。足见诗人还没有登顶泰山,而内心又无比渴望登山泰山,领略一番“登泰山而小天下”的豪情。

师:在这首诗歌中你又望见一位怎样的诗人?

唐朝时期的登山技术并不像现在这么发达。我们经常戏称“泰山会制服每一个嘴硬的人”。诗人渴望登顶,也体现了其积极进取、昂扬向山、勇攀高峰、奋发向上的人生志趣,也让我们感受到了一位意气风发、风姿卓越的诗人形象。

【资料助读】

唐玄宗开元二十三年(735),诗人到洛阳应进士,结果落第而归,开元二十四年(736),二十四岁的诗人又开始过一种“放荡齐赵间,裘马颇清狂”生活。诗人北游齐、赵(今河南、河北、山东等地),这首诗就是在漫游途中所作。

杜甫处在唐朝由盛到衰的历史转折时期,出身在一个世代“奉儒守官”的家庭,家学渊博,才华出众。“七龄思即壮,开口咏凤凰”,有志于“致君尧舜上,再使风俗淳”的远大抱负。

活动三:辩人生之志

师:杜甫究竟有没有实现他“一览众山小”的宏伟志向呢?能不能结合诗人生平经历和贡献来说说?

生:杜甫没有实现自己的理想。杜甫一生多次科考,都以失败告终。开元二十三年,杜甫在洛阳应试,落第而归。天宝六载,又参加了特科考试,奸臣李林甫操纵科场,以“野无遗贤”为由,所有考生无一录取。长安十年,四处干谒投赠,无人问津,过着“朝扣富儿门,暮随肥马尘。残杯与冷炙,到处潜悲辛”的生活,好不容易献上《三大礼赋》,获得一丝希望,却未授予实质官职。安史之乱后追随唐肃宗,被授予左拾遗的官职,又因为营救宰相房琯被贬。哪怕是后期流落川蜀之地过了几年稍微平静的生活,也是靠着好友严武的救济暂且维持生计。

生:杜甫实现了自己的理想。官家不幸诗家幸,杜甫虽然没有获得高官厚禄,但他有了更多的机会和普通百姓站在一起,看到当时社会的千疮百孔。在大唐征兵攻打回纥和吐蕃时,他写下《兵车行》(天宝十载,751年)批判统治者穷兵黩武;看到杨氏兄妹在曲江池畔骄奢淫逸的生活时他写下《丽人行》(天宝十二载,753年);从京回奉先县看望家人途中写下“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的千古名句(天宝十四载,755年)。《北征》(至德二年,757年)、“三吏三别”等诗歌奠定了他在诗歌史上的地位。

师:儒家文化讲求“穷则独善其身,达则兼济天下”。杜甫却超脱于同时代,他在不能“独善其身”的情况下依然心怀天下,正如在《茅屋为秋风所破歌》中说“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。”郭沫若先生评价杜甫,“上联:世上疮痍,诗中圣哲;下联:民间疾苦,笔底波澜”或许是对他对好的诠释。在人生遭遇和处境上他或许没有做到“一览众山小”,但在诗歌史上的地位和人生价值追求上他不断勇攀高峰。

通过这节的学习,希望同学们都能心中有梦想,脚下有力量,永攀人生的高峰,做新时代的登山人。

四、作业布置

1.根据活动三的讨论结果,查阅并完善资料,为杜甫写一篇人物小传,题目自拟,不少于200字。(必做题)

2.结合音乐课上的所学知识,为本诗选择一种乐器进行配乐诗朗诵,视频最后阐述选择这种乐器的理由,在钉钉上提交视频。(选做题)

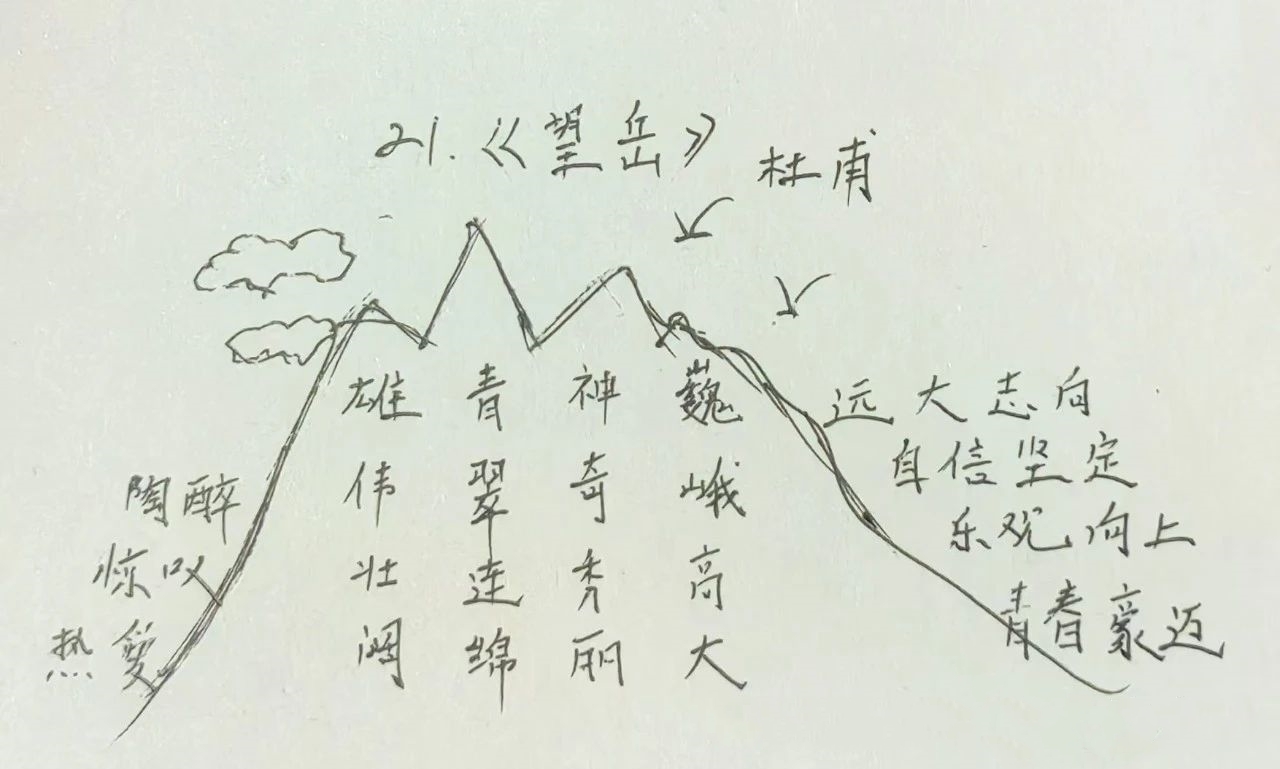

五、板书设计

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

新闻视频

新闻视频

投稿

投稿 APP下载

APP下载