坚守初心 不负岁月

作者:曹乐

发布时间:2022-07-22 11:40:18 来源:西安思源学院

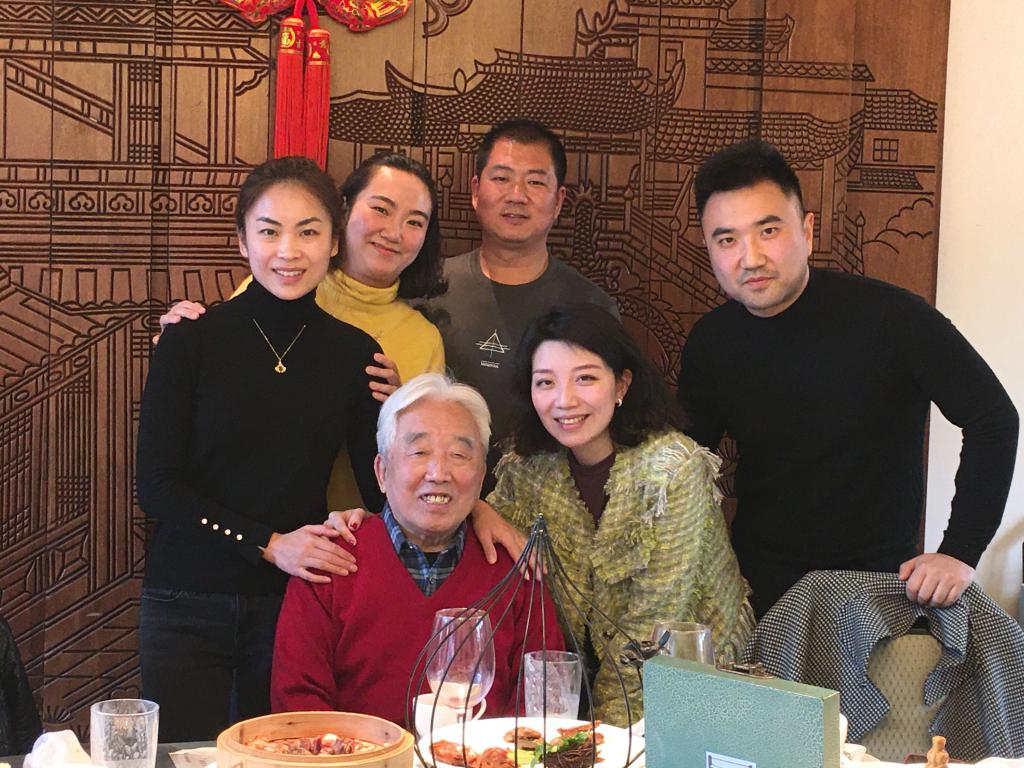

篇一:外祖父赵卓贤教授和外祖母李桂英老师

赵卓贤教授1932年2月出生,云南洱源人,白族,西安交通大学教授,专业与研究方向:机械制造,互换性与精密测量技术、机械工业互换性基础标准。曾任西安交通大学机械系精密度量实验室主任、机械系科研秘书、微型技术教研室主任;曾兼任中国标准化协会理事、陕西省标准化协会副理事长、陕西省科协委员、全国机械制造(冷加工)教材编审委员会委员以及互换性与技术测量教材编写组副组长、全国公差与配合标准化技术委员会委员等。

一、交大西迁

1953年赵教授从云南大学毕业分配到交通大学工作,服从党和政府号召,自愿无条件地到最艰苦的地方开发大西北,1957年同我外祖母李桂英商定并征得了他们的外祖母和母亲的支持,毅然决定追随学校,全家西迁。

西迁至西安交大后,外祖母李桂英1956年在交大幼儿园任保育老师工作。由于外祖父一直忙于工作,对家疏于照顾,是外祖母一边工作一边操持打理家中大小事务,照顾年幼的子女,赡养外祖父的外祖母、母亲和患有精神病的姐姐。外祖母后当保育老师近30年后,又调到学校电话总机房工作,直到退休。

二、在教学中实践交大的优良传统

回顾41年教学生涯的自我评价:对所讲授课程所涉及的科学知识均有较深刻的掌握,注重齐全的教学环节,具有良好的教学方法、讲课生动。如此,赵教授的教学效果得到教研室、系、学院和学生好评,曾获得西安交大优秀教师称号;专家曾经给出过这样的评价:在本科生、研究生“两个层次的教学第一线工作,显示出水平,做出了成绩”。

1.严于要求,改善教学方法、提高教学质量。

赵教授自1954年登上教坛开始,讲授次数最多的是互换性与测量技术课程的本、专科课堂教学,直至1994年退休,整整40余年。赵教授在教学工作中,自觉地实践老交大的优良传统和学风,不但严格要求同学们,更加严格要求自己。

赵教授已讲授互换性与测量技术课程30多遍,为了不断提高讲课质量和改进教学方法,赵教授几乎每年都要重新撰写讲稿,在讲稿上不但把要讲的每句话、在课堂上要启发同学的每一个问题都写下来,而且把每堂课书写在黑板上的内容都要在讲稿上布置出来,并在课前一一把它们背出。在讲课中更需要十分注意语言表述艺术,尽量用简单明了、深入浅出的语句和恰如其分的板书、绘图,让学生理解那些枯燥的术语和概念,使每堂课都能取得较好的效果,并以此为乐。他反对满堂灌的“填鸭式”,坚持运用启发式教学方法,这就比灌输式一味讲解能取得较好的教学效果。

2.在实践中储备知识,提高自己。

因为工作需要,从上世纪50年代开始,赵教授经常被所在的机切教研室指派,带领同学到国内许多机械厂进行生产实习和毕业设计工作,经历了40余年。赵教授自己在实践方面感受特别深刻的是在1964年至1965年被学校派往上海机床厂学习的一年,期间赵教授在机械加工车间当了9个月的车工,最后不但可以熟练地加工一般工件,而且能够完成一些比较复杂的零件加工,还被车间工人封了一个4级车工的头衔。利用这次机会,赵教授还在该厂工艺科进行了3个月机械加工精度的调研。这一年收获颇丰,赵教授得到了许多第一手资料,获取了丰富的工艺和生产实践知识,为充实和修改互换性与测量技术课程教材,提供了依据。

3.将育人贯穿于课堂教学中。

把教书育人做到课堂教学内容之中,首先要严格课堂纪律。教书育人是每位教师的天职,学生在校学习期间如何健康成长,学校要管,辅导员要管,每位业务教师也都要管,只要任课老师尽职教学,都会在课堂教学中寻找到很多育人的机会,这门课程涉及到大量技术标准和规范的内容,可以在讲授这些内容的同时,不失时机地对学生进行广义标准化和规范化甚至法律、法规的教育,以教育学生在技术上、工作上乃至做人的各个方面遵纪守法。

赵教授自1954年开始登上讲授《公差与技术量法》课程的讲台,直至1994年退休的上半年给最后一次本科生讲授《互换性与测量技术基础》,总共讲授这一门课程33遍,但仍使他有诲人不倦之感,每次课后都会从自我感觉中衡量出每次课堂效果的好坏,都会从中存优去劣。他的教学效果多年来一直受到师生们的不少好评和称赞,甚至在几十年后与听过赵教授讲课的同学相聚时,他们还能记起当年给他们上课时的某些语言和故事,这使他倍感欣慰。

4.帮助青年教师,搞好实验室建设。

在教学实践中,赵教授还有一个体会就是一定要做好对青年教师的培养工作,这样我们的事业才后继有人。所以,赵教授自觉地把指导与培养青年教师(包括校外来的进修教师)作为自己的职责,除了帮助他们学习相关课程外,还提供所需的参考资料,扩充青年教师与进修教师的知识面,使他们较好地掌握课程的特性和教学内容、教学环节,学会教学方法。受到被指导的教师普遍好评,他们认为赵教授不但认真负责、要求严格,而且指导方法得当,受益匪浅。

三、个人成就

1.主编、参编、审核的教材和讲义。

赵教授所主编、参编、审核的教材和讲义,大都以互换性与测量技术基础课程为主要内容,有些直接就是教材本身。具体的书目多达十余项,在此就不一一例举了。

2.指导研究生。

自1982年开始招收研究生,合计指导10名,圆满完成了教学计划与毕业论文选题,研究生的论文在国际会议、全国性学术会议和科技杂志上发表。所带的研究生如范裕健,毕业后留校工作取得了不俗的成绩,发表了多篇颇有价值学术论文,后出国深造,现定居荷兰;再如中国工程院院士蒋庄德。由于学术造诣深曾经担任精密工程研究所所长、机械工程学院副院长和西安交通大学副校长等职务,蒋院士还获得了英国伯明翰大学的博士学位。学生的成绩是老师最大的骄傲。

3.科研。

赵教授的科研与专利都是结合教学任务进行的,在教学中遇到需要解决的问题就进行研究,取得的成果也在以后的课程与教材中得到了体现。

(1)在生产实习中,结合企业需求,完成了四个项目的研制,包括:自动检验机(滚动轴承方面)设计制造研究;完成了CM6132车床变速箱及前脚部件的设计并投入生产;主持了Y38—1型滚齿机的研制并投入生产;设计了轴承内外环检验机、高精度齿轮磨床、柴油机机座,在当时均投入生产并得到了有关工厂企业的好评;

(2)主写了国家标准局下达的课题“公差配合国家标准”,参编了“形状和位置公差国家标准”,发表有关论文4篇。该研究1985年获得了国家科技进步二等奖。“公差配合国家标准及形状和位置公差国际标准” 获得国家科技进步二等奖证书

(3)主持领导了国家“六五”规划项目:“圆度、圆柱度误差测试理论和微机测试系统”的研究,在数学教研室的配合和研究生的努力下,1986年12月通过了第一机械工业部主持的国家级鉴定。该研究将圆度、圆柱度及作用尺寸结合在一起进行测量研究,方法上在国内外均属首创;在解决圆度、圆柱度误差评定测试的应用方面也处于国内外领先地位。

(4)主持了 “圆柱面棱数精确判定”的研究,参与本研究的蒋庄德老师用时间序列谱分析的方法,对圆柱面的棱数进行精确判定。其成果刊于国家科学技术成果公报。获得西安交大科研成果三等奖。

(5)承担了公差与配合标准化技术委员会的十项基础标准制订与审定任务,负责与ISO/TC3/WG4(国际标准第三技术委员会第四工作组)的对口研究工作。

(6)主持“一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差(GB/T/1804--2000)”标准的制订,获得2002年机械科学研究院科技进步二等奖。

(7)主持“互换性与测量技术基础课程教学体系改革”,获1993年陕西省省级教学成果二等奖。参加者还有:蒋庄德、李冬生、范裕健、苑国英。

4.担任中国标准化协会理事并履行其职。

中国标准化协会成立于1978年,当时全国有百余位理事名额,教育部只分到了两名,一名给工科院校,一名给文科院校,工科院校的名额就给了西安交通大学。机切教研室就推荐赵教授作为候选理事,并出席了1979年中国标准化协会在杭州召开的首次代表大会。之后赵教授配合陕西省经委在陕西省计量局标准化科的基础上建立了陕西省标准局,1980年又协助陕西省标准局组建了陕西省标准化协会,并被推选为陕西省标准化协会副理事长。1977年赵教授便被一机部标准化研究所聘请为公差与配合国家标准工作组的成员。

5.参与国家标准的制定与贯彻工作。

从1977年至2010年,共参与和主笔了24项国家机械工业基础标准的制定工作。1978年以来,围绕机械工业基础标准独自撰写并公开发表学术论文21篇;撰写并出版了 《机械基础标准化》丛书、以及在《机械设计手册》、《机械设计标准应用手册》等多种参考书和手册中撰写了“公差与配合”标准。从1992年开始,我国又对GB1800—1804—1979进行了修订,将“公差与配合”改为“极限与配合”,1997年起先后发布了GB/T1800·1—1997《极限与配合基础第1部分:词汇》、GB/T1800·2—1998《极限与配合基础第2部分:公差、偏差和配合的基本规定》等七项新的国家标准,以及后来国家再次修订了“极限与配合”标准,并从2009年11月1日实施,包括:GB/T1800.1—2009《极限与配合第1部分:公差、偏差和配合的基础、等共九项新标准。

这期间,赵教授虽然已经退休了,但是并没有离开他所热爱的标准化事业,不但继续参与了这些国家标准的制定,而且为了贯彻落实新标准,赵教授撰文并于2011年在《机械工业标准化与质量》杂志上刊登了《极限与配合系列国家标准修订梗概》《极限与配合系列国家标准概要》《术语定义对比和选释》《配合选用辅导》系列文章和“2009年公差原则国家标准阐释”、“2009年最大实体要求、最小实体要求和可逆要求国家标准阐释” 等6篇文章,阐释了我国极限与配合系列国家标准。当赵教授围绕着国家机械行业标准化所做的这些工作,多次受到国家标准局、陕西省标准局和学校领导的赞扬,同时被中国标准化教育专业委员会吸收为委员,并担任了理工科高校“开展标准化教育工作小组”副组长。

6.享受国务院特殊津贴。

1992年赵教授被国务院批准享受政府特殊津贴,学校还在《西安交大》校刊上公布了名单。

篇二:祖母李桂香

李桂香1956毕业于西安高级中学,留校后参加工作,执教高中政治直至退休。从教三十五年来,先后担任班主任和年级组组长等多个职务,曾先后获得地区级“优秀教师”、“优秀班主任”等荣誉称号,她深深地爱着教育事业,恪尽职守、勤奋敬业、鞠躬尽瘁。

篇三:父亲曹毅

曹毅1991年入职西安市教育局,2007调入育才中学总务处。虽未担任过一线教师,但是多年来一直兢兢业业,克己奉公,全力做好师生的后勤保障工作,为教育科研服务。 2007年至2016年间每年都获得西安育才中学优秀共产党员、西安育才中学优秀教育工作者等荣誉。

篇四:曹乐

曹乐2020年毕业于西安电子科技大学公共管理专业,讲师职称,研究生学历,硕士学位。2005年入职思源学院以来一直在教学一线,执教婚姻家庭法、法律基础与思想道德修养和教育政策法规与教师职业道德等课程。

自参加工作以来,爱岗敬业,扎实工作,勇于实践,有强烈的事业心和责任感。求真务实、教书育人、为人师表、深受学生的爱戴及学校的好评。

后记

篇一的内容摘抄于我外公的自传。外公自1953年到交通大学直至今已有69年了,他一直在西安交通大学这个环境里学习、工作和生活。对于他而言这69年是为国家的教育事业奉献了一生,直到62岁延迟退休而不改初心。在外公从教的这几十年里曾有几次机会让他离开交大,有的是从政,有的是从商,他都放弃了,实在是割舍不了 “交大情”。从风华正茂到两鬓斑白,他亲历并见证着西安交大最重要的历史节点。

我从小父母离异,是外公和外婆抚养我长大,教育我成人成才。整理着外公的自传,想起去世十一年的外婆,泪眼婆娑。我的母亲是外公外婆的大女儿,她出生在上海,1957年二岁的她跟着我外公外婆西迁到西安。我2005年本科毕业后即入职思源学院,至今已17个年头了。这十七年来我听着他们讲述西迁的故事,遵循外公外婆的教诲,努力的当一名优秀的教师,教书育人,不敢有一丝一毫的懈怠。外公在自传里说,“就是因为有了20世纪30-40年代毕业的老一代交大人和20世纪50-60年代毕业的当时年轻一代交大人扎根西北的牺牲和奋斗,才铸就了“胸怀大局、无私奉献、弘扬传统、艰苦创业”西迁精神,可以毫不夸张地说,没有这两代人的牺牲和奋斗,就没有西安交大在全国高校领先的地位。今天,我们要继续西安交大的辉煌,必须将西迁精神发扬光大。我是西迁人的后代,我更是西迁精神的传承人,等我女儿长大,我会将西迁的故事讲给她听,将西迁精神代代相传。故人已去,但那个年代里光辉的印记将永耀后世,西迁精神永存!

投稿

投稿 APP下载

APP下载