高校大学生用英语“讲好中国故事”的能力提升策略研究

作者:李艺美

发布时间:2025-05-20 17:20:13 来源:陕西教育·高教

[摘 要]培养大学生用英语“讲好中国故事”的能力是高校大学英语课程建设和人才培养体系中的重要环节。本文以两种大赛、两类活动和一个课堂展示作为教学案例,基于产出导向法和成果导向教学理念,运用“线上+线下”混合式教学模式,从学生的知识结构、教师国际化水平、学生的叙事能力、语言表达水平、跨文化交际技能和传播路径等方面进行剖析,探讨大学生用英语“讲好中国故事”的能力提升策略。

[关键词]大学生 英语 中国故事 能力提升

基金资助:陕西省“十四五”教育科学规划2023年度课题“陕西省高校大学生用英语‘讲好中国故事’的能力提升策略研究”(项目编号:SGH23Y2821);陕西省哲学社会科学研究专项“新文科视域下外语课程思政教学中‘国家意识’培养路径研究”(项目编号:2023HZ1003);2024年西安欧亚学院教师教育改革与教师发展研究项目“在地国际化背景下应用型本科高校外语教师专业发展研究”(项目编号:2024JSFZ03)

研究背景

用英语“讲好中国故事”,传播好中国声音,是当代大学生的历史使命。近年来,各高校在大学英语课程教学中,以英语为载体,从中国文化、历史和社会主义核心价值观等思政元素出发,努力培养大学生“讲好中国故事”的能力。关于用英语“讲好中国故事”的研究,截至2024年12月31日,中国知网CNKI数据库共有研究文献203篇,其中2024年共有研究文献63篇,2023年78篇,2022年26篇,2021年24篇,2020年12篇。可见近五年来,对大学生“讲好中国故事”的研究受到越来越多的学者们的关注,但国内学者关于用英语“讲好中国故事”的研究主要涉及理论层面,讨论较多的是“讲好中国故事”的重要性,相关课程研究相对匮乏。

研究设计

目前高校大学生用英语“讲好中国故事”存在的短板主要集中在以下三个方面:一是对中国历史和文化的了解比较单一;二是大学生自身的叙事能力和表达技巧明显不足;三是大学生的英语语言表达能力亟待加强。笔者结合两年大学英语课程思政教学案例和学生实践,探讨了大学生用英语“讲好中国故事”能力的提升策略。

1.研究问题

大学生用英语“讲好中国故事”是一个系统工程,它集语言、技能、知识结构和传播途径为一体,融合了多学科知识和技能。本文主要从课程教学本位出发,通过课程体系设置和教学实践,探讨如何提升大学生用英语“讲好中国故事”的能力。

2.研究方法

主要采用问卷调查法、访谈法和案例研究作为研究方法。其中问卷调查主要了解学生在讲述中国故事的实践中遇到的语言、技巧和跨文化等相关问题,传播中国故事的媒介以及英文短视频与学生跨文化交际能力提升的相关度。访谈法适用于学生和教师,通过对学生的访谈,了解学生在输出中国故事时从内容到表达层面的获得感。对教师的访谈则聚焦教学方法与建议,主要洞悉教师“如何教”和“如何评”。案例研究则以“讲好中国故事”的教学实践作为研究基础,从教学模式、教学目标、教学方法和教学效果等一系列流程来展示该课程的具体实施过程。

3.研究案例

以两个大赛(“外研社·国才杯”国际传播力短视频大赛和“外研社·国才杯”全国大学生英语演讲大赛)、两类校级活动(英语VLOG大赛和英语演讲比赛)以及一个课堂展示(用英语讲述中国文化)作为研究案例,从素材选择、语言提炼、内容构建以及交流表达等方面探讨“讲好中国故事”的能力提升路径。

4.研究数据收集

研究主要搜集了学生的问卷调查数据,学生和教师的访谈记录,学生参赛的视频作品、演讲文稿和课堂展示课件,分别从数据统计、文本分析、逻辑思维和表达沟通等层面进行研究。

教学实践

从课程角度促进大学生“讲好中国故事”的能力提升,需要全方位、多角度地进行点、线、面的教学实践。本次教学实践以某大学非英语专业学生作为教学对象,以国家级大赛为契机进行“点”对“点”培养,然后以校级英语类视频大赛和演讲大赛进行本科生一年级“线”上培育,最后在大学英语课程教学中全“面”实施。

1.教学模式

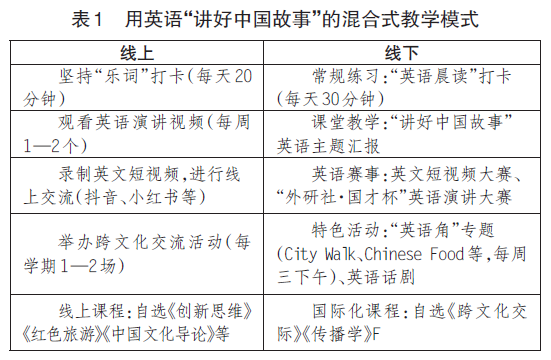

教学实践采用“线上”+“线下”混合式教学模式,线上教学主要进行英语文化类词汇输入、英语演讲视频观看和英文短视频制作与交流;线下通过英语晨读、英语类大赛、特色活动和课堂教学进行成果输出。

2.教学目标

教学实践基于产出导向法(POA)和成果导向(OBE)理论,通过“线上+线下”翻转课堂进行语言、文化、信息和技能输入,最终实现用英语讲好中国发展、中国历史、中国文化和中国道路故事,培养学生成为具有世界眼光、国际视野的新型跨文化交际人才。

3.教学内容

线上和线下教学内容在选取上做到有机联系,互为补充,并融会贯通,力争突出新颖、实用的原则。在课程设置上,除了通识课程,还加入历史文化类课程、写作课、跨文化类课程以及学科融合类课程等。

线上英语演讲视频除了历届大赛决赛视频外,还精选了《中国日报》英文版的《大美中国》系列报道,让学生不仅通晓中国地理知识,了解中国文化景点介绍句式,还学习了故事讲述技巧。线上英文短视频交流以中国文化景点和美食为主,要求学生录制不超过两分钟的英文视频,然后选择受众喜欢的抖音平台、小红书等自媒体进行交流练习,通过获取观众的有效评论,不断完善视频制作,提升视觉传达效果和语言表达能力。线上跨文化交流活动一般与各专业分院合作进行,主要就专业领域的学习和社会实践进行分享。比如网络与新媒体专业的学生通过回顾在“镜像·秦岭”拍摄中的经历,讲述了用镜头记录秦岭之美的自豪感,并通过自己的所见所闻,向外国朋友介绍了秦岭的自然、人文景观以及深厚的文化底蕴,让外国朋友在中国切身感受到人与自然的和谐之美,增进文化交流与理解。此外,学生根据自身需求,可在尔雅通识课和智慧树平台选择自己喜欢的中国文化类课程、思维类课程和写作类课程等,在知识结构、思维能力和表达水平方面得以提升。

线下课程以成果导向为主,旨在提升学生的成果输出技能。其中英语晨读覆盖本科生一年级所有学生,以教学周为单位定期开展,晨读内容以英语常见表达为主,学生两人一组进行对话展示或者个人陈述。课堂教学中的“讲好中国故事”基于单元主题,以“On Traveling”(旅游)、“My Favorite Food”(我最喜爱的食物)和“Chinese Culture”(中国文化)为题目进行3~5分钟的小组汇报。英语赛事主要依托“外研社·国才杯”英语演讲大赛,根据大赛定题演讲题目“The Chinese Pathto Modernization”(中国式现代化道路)进行赛前集中指导、教师“一对一”批改演讲稿和指导学生进行演讲实战练习。“英语角”专题是线下教学的特色活动,主要以“City Walk”(城市漫步)和“Local Food”(西安美食)为主旋律,倡导学生走出校园,体验西安的历史文化遗迹和美食,生动立体地讲述西安的人文景观、美食文化和历史底蕴。

4.教学评估

教学实践采用“学、教、评”一体化的教学理念,课堂教学主要采用“学生互评”与“教师评价”相结合的评价方式,大赛采用“过程性评价”与“终结性评价”相结合的方式,从不同维度观测学生能力提升的效果。

研究结果与讨论

在两个周期的教学实践研究中,共有约5000名学生参与课堂教学“用英语‘讲好中国故事’汇报”,16名学生参加“外研社·国才杯”国际传播力短视频大赛,188名学生参加“外研社·国才杯”英语演讲大赛,78名学生参加“投影青春·记录年华”英文短视频大赛,2100名学生参加“英语角”特色活动。学生覆盖面广、参与人数多,学生的“讲好中国故事”的能力也在不同程度上得以提升。

1.学生的知识结构与国际视野

参与教学实践的学生全部来自某大学的7个分院33个专业,学生均涉猎了通识类课程(创新设计思维、写作与表达、中国近现代史等)、大学英语课程和部分专业课程,还选修了《西方文化入门》《英文影视赏析》《跨文化交流》等文化和国际视野课程。在信息化时代的助力下,学生获取知识的途径和方法也呈现多样化模式,学生的知识结构已不再单一,部分学生呈现出专业性和复合型的特征,但不可忽视的是学生普遍缺乏学科知识交叉融合的能力。比如在英文短视频的制作中,根据视频画面的长度选择篇幅适中的文字配音成为许多学生难以攻克的一项难题;也有学生在大赛定题演讲中思路清晰、表达准确,但在回答问题环节对学科知识的剖析与思考却停留在表层。

随着在地国际化进程的推进,校园的教学设施融入了国际化元素,国际化的社区管理也走向成熟,学生在不同的课程中均体验到多元文化,国际视野得以提升。与此同时,学生对中国文化的自信也进一步凸显,许多学生在讲述大学生活时就从中国文化层面对学校的校训“和而不同”进行了阐述,充分体现了学生内化中国文化知识的成效。

学生能否讲好中国故事,知识结构是关键。目前学生的学科知识的融合能力还不强,可尝试采用项目式教学突破学科壁垒,通过项目团队成员的合作,取长补短,共同提升。

2.教师的知识结构与国际化水平

课堂教学实践共有约60名教师参与授课、汇报指导和考核评估,7名教师担任“外研社·国才杯”国际传播力短视频大赛指导,8名教师担任“外研社·国才杯”英语演讲大赛指导,6名教师担任“投影青春·记录年华”英文短视频大赛指导。所有教师均毕业于英语、翻译和TESOL专业,其中91.7%的教师拥有硕士学位,教师的专业素养较强。教师入职后,都定期参加了英语口语提升培训、信息化教学培训、时间管理培训以及表达与沟通培训,教师具备丰富的学科知识和社会素养。但在参与访谈的30位教师中,有66.67%的教师认为自身的知识结构还有待完善,其中地理、历史和天文学方面的知识最为匮乏,对中国传统文化的解读缺乏深度,导致在指导学生讲述故事的过程中剖析不够深刻。有70%的教师认为自身具备国际视野,拥有国际化的教学理念和设计风格,但参与国际化的教学实践活动频次相对较少。

因此,教师应进一步学习中国传统文化,增强学科底蕴,在提升业务素养的同时,加强人文素养的培育。

3.学生的叙事能力与语言水平

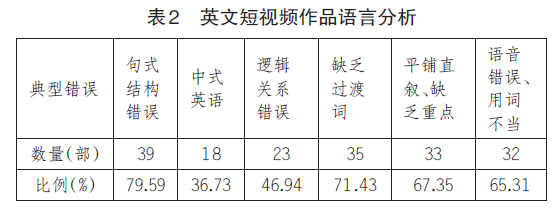

在受访的50名学生中,有一半的学生表示缺乏讲述故事的技巧,80%的学生表明熟知倒叙、插叙等故事表达技巧但在实践中却应用不佳,这充分说明学生的叙事能力不足。在语言水平层面,通过对49部英文短视频作品的字幕和配音进行文本分析和表达效果分析发现,79.59%的作品存在明显的句式结构错误,有的作品句式结构错误多达10处以上,可见学生对句子成分不够清晰;71.43%的作品在叙事表达时缺乏过渡词,导致受众对故事的情节理解模糊;67.35%的作品在语言表述上没有重点,句式单一,语言平铺直叙,不生动形象;65.31%的作品出现动词和形容词选词不当,单词发音错误和语调缺失等现象,这表明学生的英语语言驾驭能力有限,语言表达能力还有待提升。

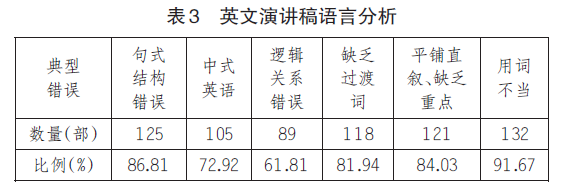

同时,笔者也对2023年参加“外研社·国才杯”英语演讲大赛的144名学生的演讲稿进行了文本分析,研究发现,演讲稿比短视频语言的错误率高。最为明显的体现在用词不当上,占比91.67%,学生在名词、动词的选择上不够准确;中式英语和中式思维干扰严重,和短视频作品相比,演讲稿错误高出将近36个百分点,可见学生普遍缺乏汉译英的翻译技能。

英语演讲大赛分为定题演讲(3分钟)和回答问题(2分钟)两个环节,每个环节均从内容、语言和表达三方面进行评分,从整体上看,定题演讲得分高于回答问题得分,主要原因是参赛学生在赛前准备充分,对演讲稿进行了语言和内容的多次修改。在参赛的两个环节中,学生均在现场表达能力方面得分较低,说明学生还缺乏相应的演讲技能。

课堂教学过程中用英语“讲好中国故事”的评价,采用学生互评(50%)和教师评估(50%)相结合的方式,考查点分为内容设计、课件制作、语言表达和小组合作共四部分,每部分25分,满分100分。通过对数据的分析发现,内容设计、课件制作和小组合作部分得分较高,平均分分别为22.89分、23.76分和24.53分,可见学生的组织协调和合作能力较强,课件制作方面也注重了图片和文字的搭配,做到了比例合理,设计独特,视觉效果较好。此外,在话题的选择上,大部分学生选择了“中国食物”作为表达主题,从食物的起源、烹饪方式和文化习俗等方面进行讲述。语言表达依然是学生的薄弱环节,平均分仅15.67分,虽然课件中的语言结构清晰,但在展示的过程中频繁出现语音错误、表达不流畅、衔接不自然等问题。

学生的叙事能力和语言水平是“讲好中国故事”环节中的重要因素,能力不足直接影响到讲述故事的成效,以下策略可供探讨:一是加强阅读,建议选择英文版的课程思政素材进行朗读,摘录特色词句,反复进行遣词造句练习。然后对写作结构和技巧进行分析,必要时用英语进行复述。二是运用写作平台进行大量的叙事写作练习,采用人工智能进行线上批阅,总结不足之处。三是加强英语语法和翻译练习,掌握句子基本结构,了解演讲常用的表达句式,总结汉译英的翻译技能,注重翻译中的语序调整原则。四是加强演讲实战训练,从语速、发音、停顿、神态和动作等不同方面进行练习。

4.传播途径与跨文化交际

在教学实践中,主要从短视频大赛和演讲大赛两种渠道进行中国故事传播,从实践结果看,短视频传播的效果相对较好。主要原因是学生可对视频内容进行后期剪辑和加工,尤其是对语言进行了反复打磨,使视频画面和字幕、配音实现同质传播。在传播途径方面,学生大多采用的是抖音和小红书等平台,受众范围大,反响较好。在有关短视频传播与跨文化交际能力提升的问卷调查中,累计发放问卷135份,涵盖13省份。从问卷结果来看,45.19%的学生经常观看英文短视频,31.11%的学生认可通过短视频可提升跨文化交际能力。通过英文短视频,60.74%的学生提升了合作技能,60%的学生了解了不同文化,67.41%的学生认为英语语言技能是提升短视频质量的关键。

英文短视频的制作和传播一定程度上提升了学生的跨文化交际能力和专业技能,语言与文化和技术的交融将大学生的精神风貌和理想信念表达得淋漓尽致,这是一种行之有效的提升大学生用英语“讲好中国故事”能力的实践方式。

结 语

本文基于在高校中用英语“讲好中国故事”的教学实践,探讨了高校大学生用英语“讲好中国故事”存在的语言表达能力不强、叙事技能缺乏、内容构建不完整和演讲表现力缺失等问题,从教学本位和学生发展视角出发,提出了拓宽学生的知识结构、加强中国文化学习、锻炼叙事表达能力和推广短视频制作等策略。当然,教师也要发挥积极的引导作用,除了增强专业能力素养外,还要进行学科融合,把中国故事融入专业学习中,帮助学生树立文化自信,做好文化传承。

参考文献:

[1]孙曙光.培养大学生中华文化传播能力的实践路径——以“用英语讲中国故事”课程为例[J].外语教育研究前沿,2023,6(4):34-40+94.

[2]杨华.我国高校外语课程思政实践的探索研究——以大学生“外语讲述中国”为例[J].外语界,2021(2):10-17.

[3]温颖茜.大学英语教学中讲好中国故事的理论逻辑与教学实践[J].社会科学家,2022(8):148-154.

[4]陈先红,宋发枝.“讲好中国故事”:国家立场、话语策略与传播战略[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020,42(1):40-46+52.

[5]尹丽.提升大学生用英语“讲好中国故事”能力的实践与研究[J].辽宁科技学院学报,2023,25(1):70-72.

[6]黄丽.高校外语教学中讲好中国故事的价值意蕴与实践路径[J].辽宁省交通高等专科学校学报,2023,25(5):83-86.

[7]张岚.新时代高校学生用英语讲好中国故事的能力培养探究[J].现代英语,2023(1):115-118.

(李艺美:西安欧亚学院)

投稿

投稿 APP下载

APP下载