以文化人 为思政课注入新动能

作者:李 煜

发布时间:2025-04-28 09:16:57 来源:陕西教育·综合

在全球化与信息化深度融合的新时代背景下,文化多样性成为推动各类思想文化频繁交流的重要动力。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将学校思政课建设提升至教育工作的重要地位,强调要深入挖掘并有效运用中华优秀传统文化、革命文化以及社会主义先进文化等丰富资源,为思政课注入深厚且持久的力量源泉,构建具有中国特色、时代特征的思想政治教育体系。

小学阶段作为学生世界观、人生观、价值观初步形成的关键时期,是其心灵成长与人格塑造的起点。在此阶段,思政课承载着厚植爱国主义精神、增强文化认同感的重大使命,对于培养学生的国家意识、民族情怀及文化自信具有重要的作用。将中华优秀传统文化融入小学思政课堂的教学之中,不仅能够发挥其潜移默化的价值引领作用,还能使思政课变得更加生动有趣,富有吸引力,从而引导学生在人生的起跑线上稳健前行,为其全面发展奠定坚实的基础。

一、中华优秀传统文化融入小学思政课教学的价值

(一)弘扬民族精神,厚植爱国情怀

随着我国教育改革的不断深化,中华优秀传统文化作为中华民族的精神支柱,已成为思政课的核心教学元素。《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》明确强调,将中华优秀传统文化融入思政课堂,是弘扬民族精神、培育爱国情怀的有效途径。如在教授五年级上册《道德与法治》的第四单元“骄人祖先 灿烂文化”时,教师可以通过展示中华文字的博大精深、古代科技的卓越成就及传统美德的永恒价值,激发学生对中华文明的崇敬之情,厚植学生的爱国情怀。

(二)丰富教学资源,提高课程品质

中华优秀传统文化的融入,极大地丰富了思政课的教学素材,增强了课程的生动性和吸引力。在小学《道德与法治》教材中,中华优秀传统文化主题贯穿各学段,为课堂教学提供了独特的视角。如在教授低年级的“我们的传统节日”主题时,我通过“传统节日活动探索”这一实践活动,让学生亲身体验传统文化的魅力,有效提升了教学效果。

(三)培养人文素养,筑牢文化自信

中华优秀传统文化是培育学生人文素养的沃土。探究传统风俗、民间艺术及艺术瑰宝,有助于提升学生的文化素养和审美品位,塑造学生独特的人文气质,坚定文化自信,也能够让学生认同并传承中华优秀传统文化,筑牢文化根基。

(四)聚焦核心素养,促进师生成长

将中华优秀传统文化融入思政教学,对培育学生核心素养和综合能力至关重要。学习传统道德规范与价值观念,有利于塑造学生的健全人格,让学生养成良好的行为习惯,也有助于培养学生的创新精神和实践能力。对于教师来说,应不断更新知识结构和教学方法,提升专业素养和教学能力,以适应教学新要求,满足学生的成长需求。

二、中华优秀传统文化融入小学思政课教学的原则

(一)科学性原则

科学性和准确性是首要原则。教师需深入研究中华优秀传统文化,对选取的历史典故、经典案例等进行严格考证,确保信息无误。在讲解民族故事时,务必忠于史实,培养学生的历史责任感与科学精神。

(二)适应性原则

选择中华优秀传统文化内容时,教师应把握不同学段的学情、教学目标,嵌入合适的教学资源。如针对低年级,教师应采用深入浅出、生动形象的教学方式,选取简单易懂、生动有趣的故事或歌曲,让学生在愉悦的氛围中体验中华优秀传统文化的魅力。

(三)趣味性原则

教师应注重教学内容的趣味性,激发学生的学习兴趣。教师可以巧妙运用信息技术和多媒体资源来搭建学习平台,通过人工智能交互式对话、希沃情境化游戏等形式呈现相关知识,也可以设计趣味性环节,让学生在沉浸式体验中,增强对中华优秀传统文化的认同感。

(四)实践性原则

实践是学习中华优秀传统文化的重要环节。教师应强化学生的实践性学习,可以通过非物质文化遗产体验活动,如剪纸、面塑、皮影、编花绳等,鼓励学生将所学知识付诸实践,亲身体验中华优秀传统文化的魅力。

三、中华优秀传统文化融入小学思政课教学的策略

(一)精选教学内容:以生活为基,引发文化共鸣

在小学阶段,道德与法治课程作为“大思政课”的核心组成部分,其教学内容应注重与学生生活实际相融合。为此,教师应从学生的日常生活场景切入,深度挖掘并广泛拓展中华优秀传统文化的内涵与外延。

1.挖掘文化深度

教师应敏锐捕捉学生日常生活中的点点滴滴,将其与中华优秀传统文化的精髓相融合。以家庭美德教学为例,可依托“我的家庭”这一单元,在教学过程中融入“孝”文化的典故,如“黄香温席”等故事。通过生动的案例,让学生深刻理解孝道的本质,并将孝道精神融入日常生活实践。

2.拓展文化广度

中华文化博大精深,地域文化异彩纷呈。在教学过程中,教师应充分挖掘地域文化特色,有效利用本土的历史文化资源,开展主题教育活动。例如,可组织学生进行研学旅行,实地探访历史博物馆、文化遗迹、红色革命纪念馆等,让学生在亲身体验中感受中华优秀传统文化的深厚底蕴,拓宽文化视野,提升人文素养。同时,可以结合中华民族的传统节日,将节日文化融入学科实践与校园文化活动中,鼓励学生通过多种形式展示家乡习俗,让学生在探究传统节日文化内涵的过程中增强与中华优秀传统文化之间的情感纽带。

(二)创新教学方法:以活动为媒,领略文化之韵

新课标强调了学生的主体性与实践性,要求针对不同年级设计全方位、多层次的课堂活动,以满足学生的个性化学习需求,激发学生的发展潜能。

1.明确课程脉络,践行分层施教

在课程实施的过程中,教师应结合《道德与法治》的教材体系,遵循分段、分级的教学策略,确保教学的系统性和连贯性。笔者针对小学阶段一至六年级的教学框架,设计了具有进阶性的学习活动和内容:一二年级聚焦传统智慧与美德,通过民间故事等形式生动呈现教学内容;三四年级聚焦传统节日与民俗文化,利用实践活动,让学生深切体会民俗文化;五六年级聚焦非物质文化遗产,通过艺术作品的欣赏与解析,让学生领略中华优秀传统文化的精髓。

具体而言,针对低年级学生,教师可以采用讲故事、听故事等方式激发学生的学习兴趣。如针对一年级“快乐过新年”单元,教师可以设计“春节礼节知多少”的课堂主题,选取与春节相关的民俗故事,鼓励学生开展角色扮演或故事讲述活动,这样既能锻炼学生的口语表达能力,又能深化学生对中华优秀传统文化的理解。针对二年级“团团圆圆过中秋”单元,教师可以围绕“中国传统节日文化”主题,设计传统节日文化的展示活动,引导学生分组研究传统节日,通过剪贴画、手抄报、节目表演等形式,跨越时空与中华优秀传统文化对话。

2.信息技术赋能,增强文化体验

在深度学习与人工智能背景下,基础教育也正在积极探索信息技术与中华优秀传统文化教学的融合。教师可以利用虚拟现实(VR)等现代信息技术手段,为学生创设沉浸式传统文化体验场景。这种沉浸式学习方式,不仅能够直观呈现中华优秀传统文化,还有助于提升学生的思维品质,让他们在科技的辅助下,更加深刻地体会中华优秀传统文化的韵味与内涵。

(三)加强师资培训:以教师为舵,开启文化新旅程

教师作为文化传承的桥梁与引领者,其角色举足轻重。将中华优秀传统文化有效融入小学思政课堂,要求教师要具有深厚的文化素养与先进的教学策略。

1.加强专题培训,提升文化素养

学校应组织多样化的专题培训,提升教师的传统文化素养。可以邀请专家学者通过讲座、研讨会等形式,深入剖析中华优秀传统文化的当代价值,引导教师深刻理解中华优秀传统文化的内涵。同时,应积极分享中华优秀传统文化融入思政教学的有效方法与案例,为教师提供可借鉴的学习资源。此外,教师应通过阅读等其他途径,注重自身学习,争做成长型教师。

2.丰富实践体验,促进文化传承

教师应通过实地考察、研学活动等形式,亲身体验中华优秀传统文化的魅力。学校可组织团建活动,如参观博物馆、历史古迹等文化场所,让教师沉浸式感受中华优秀传统文化的博大精深,激发其对中华优秀传统文化的创新性理解。这样的实践体验不仅有助于教师深入理解中华优秀传统文化,还能够激发其传承与弘扬中华优秀传统文化的热情,让中华优秀传统文化在思政课程中焕发新生。

(四)构建多维评价:以学生为本,落实文化育人

构建科学而全面的评价体系,对于确保在小学思政课中开展中华优秀传统文化教学的实效性,以及促进学生全面发展至关重要。评价体系需具备明确的导向性和实践操作性,既关注学生对中华优秀传统文化知识的掌握程度,又重视其能力发展与情感态度的培养。

1.丰富课堂评价,精准了解学生

在构建课堂评价体系时,教师应摒弃单一的评价模式,构建多元化、深层次的评价方式。除了传统的书面测试与课堂提问之外,应融入情境解读、案例分析等互动性较强的评价手段,让学生在实际情境中应用理论知识,从而深化对中华优秀传统文化的理解。在能力评估方面,需着重考查学生的自主学习能力、小组合作能力及批判性思维等,通过观察学生在课堂讨论与项目研究中的表现,全面评估其综合能力的提升情况。

2.创新作业设计,优化学习体验

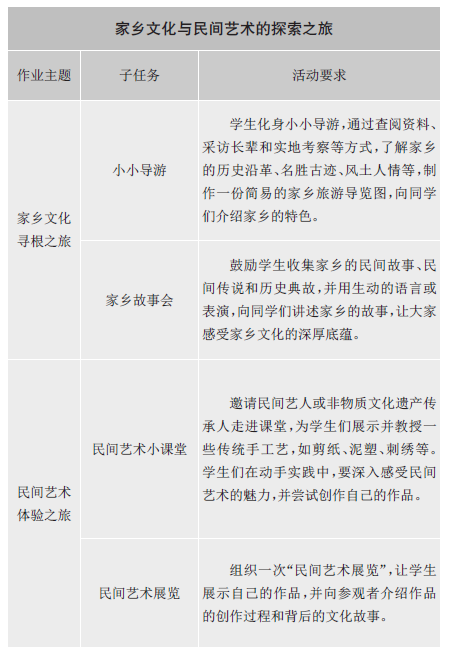

课后作业是课堂教学的有机延伸。教师应精心设计富有创意的实践性课后作业,深化学生的学习体验。以“感受家乡文化 关心家乡发展”单元为例,可设计“家乡文化与民间艺术的探索之旅”大单元实践作业(如图),让学生在实践探索中传承中华优秀传统文化,落实立德树人的育人目标。

中华优秀传统文化融入思政课教学契合新课标要求,是培育具备深厚民族文化底蕴的新一代的关键路径。在推进中国式教育现代化的过程中,我们亟须深入发掘中华优秀传统文化的精髓,不断探索与创新教育教学策略,使中华优秀传统文化在小学思政课教学中不断焕发活力。

作者单位:陕西省西安市曲江第七小学

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载