研读教材 关联生活 养育生命

——听顾之川先生讲座感悟

作者:张晓宁

发布时间:2025-04-27 15:49:53 来源:陕西教育新闻网·陕西教育客户端

大道之行,语言为先。语文能让我们与精英对话、与先贤对话。语文是基础,听说读写是基本功,重点是阅读和写作。阅读的根本目的就是要从中寻找到人生困惑的答案,写作的根本目的就是为了表现人生。作为一名初中语文教师,顾之川先生的讲座让我深刻意识到,语文教学不是照本宣科的技术活,而是依托教材、立足学生、指向素养的创造性活动。只有将教材内容转化为学生可感知、可参与、可践行的学习任务,才能真正实现“语文育人”的目标。我以七年级下册季羡林先生的《有为有不为》一课为例,尝试将顾之川先生的理论转化为具体教学实践,现结合课堂操作过程分享感悟。

一、研读教材,明确“双线组元”逻辑

《有为有不为》选自七年级下册第四单元,单元导语明确本单元主题为“修身正己”,语文要素为“学习思辨性阅读与表达”。基于顾之川“教材是教学之本”的理念,我首先深入研读教材:

1.分析单元结构:

人文主题:通过经典文本引导学生思考个人修养与社会责任。

语文要素:略读确定重点后精读,梳理论证思路、分析论据。

2. 解读课文定位:

本文是单元第三篇文章,季羡林先生以质朴平实的语言,深入探讨“有所为”与“有所不为”的辩证关系,这篇文章不仅是道德思辨的绝佳范例,更是议论文写作的优质范本。作为自读课文,其旁批和文后的阅读提示对学生的阅读理解起到极大的引导作用,时刻提醒学生要善于运用课文助读资料。特别是阅读提示中对课文行文思路的梳理,对学生理解议论文的论证过程有着关键意义。

3.围绕“双线”设计教学目标:

人文目标:理解“有为有不为”的内涵,思考个人行为准则。

语言目标:学习议论文的论证思路(引导学生结合旁批和阅读提示自行梳理),分析举例论证的作用(重难点)。

二、立足教材,细读文本,深入分析

顾之川先生强调“教材要用活”,前提是立足教材,先把教材学明白。我以“举例论证”为突破口,设计分层任务链。

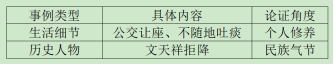

1.梳理文本“找例子”:

(1)日常小事:公交车让座(“为”)与看到老人或病人上车就立即装出闭目养神(“不为”);

(2)道德抉择:文天祥坚守气节(“不为”投降)、季羡林自身拒写“批斗文章”(“不为”不违心);

通过表格对比,引导学生发现“举例论证”——通过具体化案例支撑论点,体现逻辑说服力。“事例选择标准”为典型性(覆盖个人-社会-国家)、贴近性(从生活细节到宏大叙事)、对比性(“为”与“不为”对照)。

针对七年级学生“抽象思维较弱”的特点,将“举例论证”转化为具象问题: “如果季羡林要说服小学生遵守交通规则,他会举哪些例子?请模仿课文中的事例类型设计两个案例。” 学生提出“过马路看红绿灯(生活细节)”“《道路交通安全法》(社会规则)”等案例,初步理解举例论证特点。

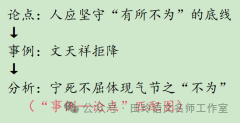

2.文本细读“析例子”:

以“文天祥拒降”为例,设问引导学生思考“这个例子为何能证明‘有所不为’?如果换成岳飞‘精忠报国’的例子是否合适?为什么?” 学生通过比较发现,文天祥的“拒降”是“不为”妥协,更贴合“坚守底线”的论点;而岳飞的“精忠报国”侧重“有为”抗争,不匹配本文论点。为了思维可视化,我让学生绘制“事例—论点”匹配图,强化论据与论点的逻辑关联。

三、读写结合,关联生活,培养核心素养

顾之川先生提出“读写结合”是语文教学的关键,我继续以“举例论证”为突破口,以论证实践为提升,设计以下活动:

1.支架搭建“仿例子”

课堂先训练学生口头表达,把自己的学习生活和文章中的相关内容能结合起来。用下面的句式说话: “在生活中,我曾‘有所不为’:当……时,我选择……,因为……(引用课文观点)。” 有学生谈到“在某次考试中,好友让我帮忙给他看试卷,我选择‘不为’。正如季羡林所说,‘小事更能考验人的品格’,虚假的成绩只会让我们失去诚信。”

2.链接生活“用例子”

先引导学生关注季羡林举例的“小事”(如在公交车上给老人和病人让座)与“大事”(如文天祥的拒绝投降的爱国气节),分析“为”与“不为”的标准。

再让学生讨论“扔垃圾的‘有为有不为’”,将文本学习和中学生学习生活实际相结合。课堂一名学生以班级学生“垃圾投放”为例,模仿季羡林的论证逻辑:“垃圾投放是‘有为’,因为它保护自己学习生活环境整洁有序;随手乱丢垃圾是‘不为’,因为它损害班级集体利益,既给班级卫生丢分,又不尊重他人劳动成果。‘为’与‘不为’的界限,在于是否尊重班级劳动卫生要求”。

3.讨论分析“思例子”

先组织学生分组讨论“网络时代如何践行‘有为有不为’”“如何应对网络语言暴力”等与城市中学生生活紧密相关的话题。在讨论“如何应对网络语言暴力”时,有学生提出,看到网络语言暴力时,不跟风参与是“不为”,而举报不良言论、发表理性评论是“有为”,并结合班级最近出现的事实进行了分析,进一步弘扬了班级正能量。

再引导学生深度思辨,布置以“手机使用中的‘有为有不为’”为题的小议论文,要求为:

(1)仿照课文,分别从“生活场景”(课堂、家庭)、“历史典故”(匡衡凿壁偷光)、“社会现象”(网络沉迷)三个维度举例;

(2)用“正例(有为)+反例(不为)”形成对比。

学生成果如下,有的通过举例说明用手机学习是“有为”,沉迷手机游戏是“不为”;有的通过对比,将合理使用手机促进学习和过度使用手机影响成绩进行对比,深入论证观点。有的举例后对比论证,“课堂上用手机查单词是‘有为’——像古人‘不耻下问’;但偷偷玩游戏是‘不为’——如同‘玩物丧志’的商纣王。‘为’与‘不为’的界限,在于是否助力成长。”

4. 体验实践“创例子”:

(1)与班主任紧密联系,开展“班级文明行为提案”活动,学生分组调研班级不文明现象(如乱丢垃圾、抄袭作业、上课说闲话、听默写偷看书等),结合《有为有不为》的价值观,模仿季羡林的举例逻辑撰写提案。

(2)“录制1分钟班级交作业短视频,用学习生活中具体事例解释‘有为有不为’”。

有学生写到:认真写完及时上交作业是“有为”,是对自己学习知识的检验,是对老师授课的尊重;抄袭作业或随便应付是“不为”,因为这对自己学习没有帮助,还会养成不认真听课、做事应付了事的坏习惯,更是对老师、对知识的不尊重。“为”与“不为”的标准,在于是否对自己人生有明确的目标。

学生通过拍摄自己实际生活场景,共同深入分析责任当担等场景,直观展现对文本的理解。既达到语言训练、思维提升的目的,又取得明辨是非、弘扬正气的育人效果。

四、反思与启示

1. 深入研读,吃透教材:

教学时要紧扣教材的“修身正己”主题,并通过生活化案例让抽象哲理“落地”,符合七年级学生从具象到抽象的认知规律。“用教材教”的关键是“转化力”,将抽象的“举例论证”转化为可操作的思维工具(如事例分析表、仿写模板),帮助七年级学生搭建认知阶梯。

2.任务驱动,用活教材:

教材的权威性毋庸置疑,但教学的灵活性同样重要。“活学活用”的本质是“生活化”。从文天祥拒降到垃圾分类,从《三国志·蜀书·先主传》到手机使用,只有让教材案例与学生的“生活世界”共振,才能真正实现价值观内化。教学中还要用任务驱动激发学生主体性,短视频创作、班级提案等活动让学生从“被动听讲”转为“主动建构”,真正实现“用教材教”。

顾之川先生的讲座让我意识到,语文教材不是冰冷的文本,而是等待教师点燃的火种。语文教学不是照本宣科的技术活,而是依托教材、立足学生、指向素养的创造性活动。当学生能用季羡林的逻辑分析校园生活,用文天祥的气节思考网络行为时,语文的育人价值便悄然实现。只有将教材内容转化为学生可感知、可参与、可践行的学习任务,才能真正实现“语文育人”的目标。未来,我将继续探索“用活教材”的路径,让每一篇课文都成为学生成长的阶梯。

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

新闻视频

新闻视频

投稿

投稿 APP下载

APP下载