重温少年时光 探索成长奥秘

——《走一步,再走一步》教学设计

作者:樊诗棋

发布时间:2025-04-13 22:02:32 来源:陕西教育新闻网·陕西教育客户端

【理论基础】

(一)《语文课程标准》(2022版)中对中学生的默读速度、理解能力、厘清思路等方面做了详细的要求和规划。其中对第四学段学生提出的阅读要求是“在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容,体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。”

(二)部编版七年级上册第四单元语文要素是“继续训练默读,学习圈点勾画的读书方式,同时理解文章内容,理清作者思路。”《教师教学用书》也要求学生在学习本单元课文时能够圈出精彩语句、关键语句,勾画重点词句、标出段落层次,同时还能够记下自己不懂的问题,或者在书的空白处写下阅读感想。

(三)语文素养也提出要培养学生“语言的建构与运用、思维的发展与提升、审美的鉴赏与创造、文化的传承与理解”等能力。

基于以上指导思想,为提高学生的阅读能力,进一步深化默读、精读课文的方法,养成抓关键语句、运用圈点勾画法阅读文章的良好习惯, 并能够说出自己的独特体会,进而发展与提升思维品质,陶冶情操、提高语文素养。

【文本解读】

本单元人文主题是“人生之舟”。本单元的课文都是关于人生的,体裁丰富,形式多样。《走一步,再走一步》是本单元第三篇课文,是一篇自读课文,记叙了作者小时候在一座悬崖上发生的故事以及从中学到影响他一生的经验,告诉我们:困难和危险并不可怕,只要我们坚定信心,将它分解为一个一个的小困难,从眼前脚下做起,就能各个击破的道理。文章通过一件小事引发出人生感悟,引出一个富有哲理的道理,给人以启发和教益。

因此本节课教学设计旨在运用自读课文的阅读方法,设置情景,用拍摄微电影的方式表现人物遇险和脱险的经历,旨在让学生换一种角度去体会人物心理变化,把握人物心理成长过程,理清作者思路,并结合自己的生活体验,获得对人生的有益启示。

【学情分析】

七年级学生入学已经有半个学期,学习科目增多,难度加大,任务繁重,许多孩子面临或多或少的困难,不知道该如何去做,这篇课文可以有效解决现有问题,对学生启示作用比较大。

在之前教读课文中,按照课标要求和单元目标,循序渐进地训练学生默读,勾画关键语句等阅读策略来理清作者思路,本节课让学生先学后教。

一、教学目标

1. 关注阅读提示和课文旁批,继续巩固默读方法,提高阅读速度。学会勾画文章关键句,复述故事情节。

2.品味课文中的心理描写,探究心理产生原因,把握人物心理成长的过程。

3.多角度探究文章主旨,感悟生活哲理,寻求突破困境的方法。

二、教学重难点

1.教学重点:品味课文中的心理描写,探讨心理产生的原因,把握人物心理成长的过程。

2.教学难点:多角度探究文章主旨,感悟生活哲理,寻求突破困境的方法。

三、教学策略

朗读法、默读法、自主学习法、情景设置法

四、教学过程

(一)新课导入,电影激趣。

同学们有没有看过《127小时》这部电影?这部电影讲述一位探险者因为意外受困于峡谷中,在这个过程中饱受身体和心理的双层摧残,在经历127小时的生死极限考验后,最终他克服内心的恐惧走出困境,成功解救自己的故事,创造了生命的奇迹,让观众深受震撼。

今天的我们要学习的这篇文章,主人公也曾受困于悬崖之上,而他又会有怎样的经历,让我们一起阅读文章一探究竟。

(二)整体感知,梳理情节

1.朗读提示,抓住关键

请同学们把书翻到第80页,齐读课后阅读提示第一段。

可以抓取的关键点:

(1)事件顺序:冒险——遇险——脱险;

(2)心理变化:胆怯——恐惧——自信。

2.默读课文,复述故事

请同学们按照阅读提示的要求:默读课文,勾画出文中标志事件发展和描写“我”不同阶段心理活动的语句,试着复述这个故事,同时注意阅读速度。

在这个过程中我们发现“阅读提示”是学习自读课文的第一把钥匙,它告诉我们行文思路,以及学习方法。

(三) 聚焦心理,感悟成长

听了同学的复述,我觉得这个故事也是一个很好的电影素材,有鲜活的人物,曲折的故事情节,所以这节课老师想挑战一下,想用电影的镜头来呈现小男孩的在悬崖上的这段经历,过一把当导演的瘾。因为时间有限不可能全部呈现,所以老师今天选取了几个场景,就让我们一起试着来策划拍摄这部微电影吧。

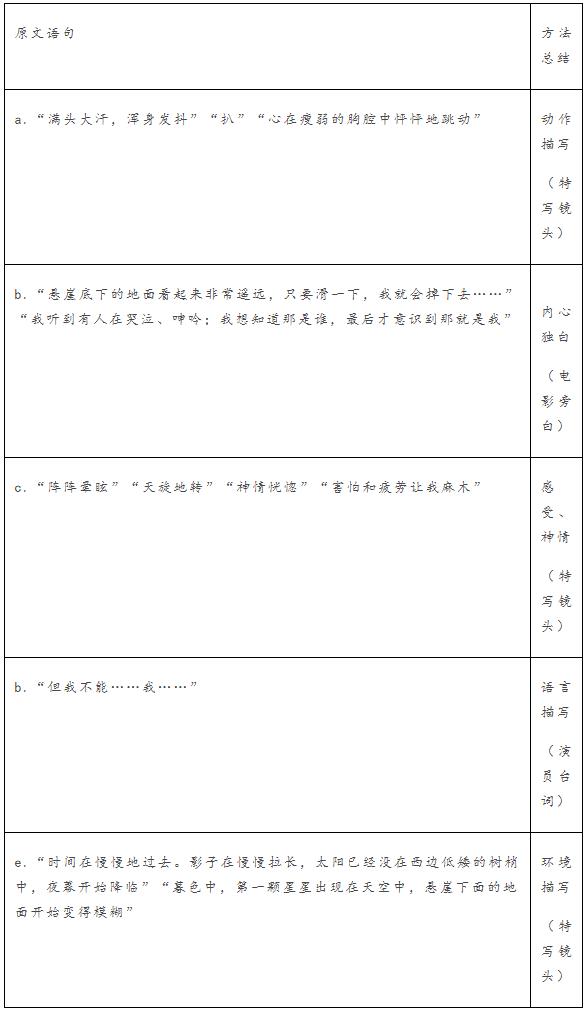

1.场景一:悬崖上的“我”(遇险)

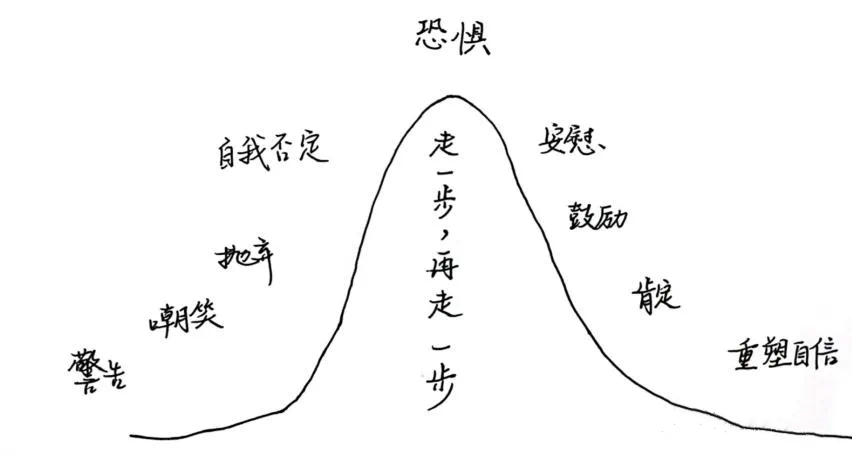

此时的“我”受困于悬崖之上,进退两难。“我”的心理状态是如何呢?恐惧。如果要用电影镜头该如何体现“我”的恐惧呢?

这个问题可能对家来说有一定难度,先请大家帮老师从文章中找出可以表现出“我”的恐惧心理的句子。(学生说句子,老师说拍摄角度和方法)

这个过程我们发现人物的心理不仅可以直接表述,还可以通过神态、动作、语言、环境烘托等侧面描写来表现的。同时请同学们关注旁批:外在行为可以表现心理状态。

课文中的旁批是我们学习自读课文的第二把钥匙。

思考一:作者为什么要用大量细腻的笔墨,把一个小男孩受困的恐惧状态淋漓尽致地展现在读者面前?

思考二:为什么唯独“我”如此的恐惧呢?

(1)病弱的孩子,妈妈的警告放在心上。

(2)朋友的嘲笑。

(3)最好朋友的抛弃:“全看你自己了。”

(4)最重要的是自我的否定:“我不能……我……”“我会掉下去摔死……我肯定上不去……”

板书:警告、嘲笑、抛弃、自我否定,将“我”推向了恐惧的顶峰。

2.场景二:手电光下的“我”(脱险)

画面切转:树林中闪烁着一道手电筒发出的光,远远听到杰里和爸爸的喊声。这时一束光照射在了“我”的身上。

接下来这段戏份对演员台词功力要求很高,想请两位同学进行现场演绎:

父亲:“现在,下来。”“要吃晚饭了。”(用非常正常的,安慰的口吻)

我(大哭着说):“我不行!我会掉下去的!我会摔死的!”

父亲:“你能爬上去,你就能下来,我会给你照亮”

我(怒吼着):“不,我不行!太远了,太困难了!我做不到!”

父亲:“听我说,不要想有多远,有多困难,你需要想的是迈一小步,这个你能做到。看着手电光指着的地方,看到那块石头没有?”“看到了吗?”

我(逐渐稳住情绪,有点喜悦):“看到了。”

父亲:“好的,现在转过身去,然后用左脚踩住那块石头。这就是你要做的。它就在你的下面一点儿。你能做到。不要担心接下来的事情,也不要往下看,走好第一步。相信我。”

那我们再思考一个问题,为什么这位父亲仅仅通过语言就能把一个如困兽般的孩子从悬崖上解救下来?

(1)父亲用正常、安慰的语气,安抚我紧张的心,让我从慌乱中平静下来。

(2)两个“能”助我树立信心,“我会给你照亮”给我充分的安全感

(3)强调了任务的简单,进一步树立了我的信心。

(4)将任务具体化,指令清晰明了。

板书:安慰 肯定 鼓励 重塑自信 平安落地

父亲用语言重塑了我的自信心,面对困境有一个智慧的指路人是多么重要,同时我们也能看到了建立自信心的重要性,这个世界能打败的往往是你自己,也许硬着头皮闯过了困境,就会拨开云雾见青天。

3.场景三:父亲怀中的“我”

画面切转:用特写镜头迈出了最后一步,踩到了底部凌乱的岩石,扑进了爸爸强壮的臂弯里,抽噎了一下。

同时“我”也获得了启发,配上旁白:(请同学们齐读)此后,我生命中有很多时刻,面对一个遥不可及的目标,或者一个令人畏惧的情境,当我感到惊慌失措时,我都能轻松应对——因为我回想起了很久以前悬崖上的那一课。

4.后续:走下悬崖的“我”

第二次世界大战期间,作为上尉飞行员的莫顿·亨特接受了一项任务,驾驶没有任何武器装备和防护设施的侦察飞机深入到德军本土执行侦察任务。也就是说一旦被发现飞机不能攻也不能守。可是他最终却出色地完成了任务。

当他接受盟军的奖励时,他说,我之所以成为孤胆英雄,完全是因为我小时候一段经历的启示。走一步又一步,终会达到自己的目的地。

足以看到童年的经历给了莫顿·亨特一个解决人生大问题的方法,让他受益一生。希望当我们遇到困境的时候,我们也能想起莫顿·亨特在悬崖上的这一课。

(四)各抒己见,主题探讨

虽然我们的微电影已经策划结束,但是这个故事一定会让大家思绪万千,现在请大家一起讨论 :这是一个关于 的故事。

(1)关于“成长”的故事:成长过程中难免遇到困境,克服内心的恐惧,也许会有不一样的结局。

(2)关于“目标”的故事:大的目标遥不可及,可以化整为零,先解决一个小目标,一步又一步,迈向大目标。

(3)关于“蜕变”的故事:蜕变的过程是需要付出“遇险”的代价,这就是成长之痛,往往这样的成长收获很多,就像化蛹成蝶。

(4)关于“冒险” 的故事:冒险也要以自身情况为出发点,保护自己的生命安全是前提。

(5)关于“教育”的故事:父亲目睹孩子面临险境,没有生气,没有责备,而是指导孩子下悬崖的方法,所以当孩子遇到困难或危险的时候,作为父母应该多多给孩子一些鼓励和肯定。

(6)关于“伙伴”的故事:当朋友遇到困境或者危险的时候,我们不应该嘲笑,不应该冷漠视之,应该千方百计寻找方法,帮助朋友脱离困境或者险境。

从新的角度创造地阅读理解课文,我们便有了新的感悟,这就是:在遇到困境或者险境时,我们应该怎样对待;朋友遇到困境和险境时,我们应该怎样对待;对父母长辈的告诫,哪怕他们的教导不一定千真万确,我们是否能做到三思而行。爬悬崖也好,做人行事也好,这都是我们必须认真考虑的问题。

多角度探究主题是我们学习自读课文的第三把钥匙。

(五)凝练感悟,书写格言

最后请将自己的感悟凝练成一句格言,鼓舞自己,勉励他人。(请同学们写在便利贴上,并粘在黑板上,形成最终的板书)

(六)寻找方法,突破困境

突破人生的困境,我们需要有智慧的引路人,有真正关心自己的朋友,还有那个可以克服内心恐怖的自己。最后送大家一句话:走一步是前提,再走一步是坚持!希望我们都能走好人生的每一步!

(七) 作业布置:

请把你的格言写在作业本上。

(八)板书设计:

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

新闻视频

新闻视频

投稿

投稿 APP下载

APP下载