图形与几何教学优化策略探索

作者:■文/邢聪寅

发布时间:2025-04-08 09:25:07 来源:陕西教育·教学

图形与几何是小学数学的重要组成部分,主要包括图形的认识、测量、图形的位置与运动等内容。首先,小学生正处于直观思维向抽象思维过渡的阶段,空间想象力不足,动手操作和实践机会较少,难以理解和掌握抽象的数学知识。其次,评价方式单一,没有贯穿学习始终,不能全面反映、考量学生的学习过程和能力发展。因此,教师要积极改变教学方式,充分发挥学生的主体作用,让学生在数学探究活动中了解点、线、面、体的关系,认识“平移、旋转、轴对称”的特征,逐步形成空间观念和几何直观。

一、营造学习氛围,激发学生探究兴趣

兴趣是最好的老师,也是学习的动力。学生只有对学习有了兴趣,才能主动进行探究。

(一)创设生活情境,感受数学魅力

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)提出:“教学活动应注重启发式,激发学生学习兴趣,引发学生积极思考,鼓励学生质疑问难,引导学生在真实情境中发现问题和提出问题,利用观察、猜测、实验、计算、推理、验证、数据分析、直观想象等方法分析问题和解决问题。”生活处处有数学,教师可以将数学教学与学生生活实际相结合,为学生创设生动有趣的教学情境,让学生从中感受数学的魅力,提高学习兴趣。例如,在教学《折一折,做一做》一课时,笔者用漂亮的剪纸画引入新课,让学生猜一猜怎样能够得到这些图形,并认真研究轴对称图形的特点;在教学《认识角》一课时,笔者让学生找一找、摸一摸书桌的角、钟面指针形成的角、书本封面的角,描一描、画一画生活中直观可视的角,进而抽象出数学中的角。这种将教学与实际生活相结合的方式,不仅可以使学生感受图形与几何的实用性和趣味性,还可以调动学生学习的积极性。

(二)引入数学故事,激发学生求知欲

学生喜欢听故事学知识。例如,在讲授认识图形时,笔者为学生介绍了七巧板的来历:宋朝有个叫黄伯思的文人,他热情好客且对几何图形有着浓厚的兴趣,为了更好地招待宾客,设计了一种由六张小桌子组成的“宴几”,这些小桌子可以根据宾客的数量灵活组合,拼出各种形状。后来有人把它改进为7张桌子组成的“宴几”,可以根据人数拼成不同的形状,这便是七巧板最早的雏形。随着时间的推移,有人对“宴几”进行了改进,将其缩小为木板,用于拼图游戏,这七块木板能够拼出千变万化的图形,从简单的三角形、四边形到复杂的人物、动物、建筑等,无不令人惊叹,人们便称之为“七巧板”。又如,在教学《长方形周长》一课时,笔者用蚂蚁家族开展竞走比赛的故事引入新课,寓教于乐,通过故事人物在图形与几何领域的探索历程及成就,激发学生的好奇心和求知欲。

(三)开展数学游戏,促进学生素养提升

华容道游戏取自于著名的三国故事。在讲授《玩一玩,做一做》一课时,笔者充分借助华容道游戏展开教学:“想一想,怎样移动图中人物,才能让曹操从华容道出来?”学生一个个兴趣高涨,在轻松愉快的氛围中很快就掌握了图形与几何的相关知识。

二、优化教学方法,提升学生思维能力

课堂教学是否高效,关键在于教师,在于教师的使命感和责任感,在于教师把握教参、教材的能力,在于教师对课堂的精心设计、预设、生成。在课堂教学过程中,笔者非常关注学生的个体差异,因材施教,积极整合和优化教学方法,借助信息技术手段直观地为学生呈现了图形的展开与折叠,为不同学生提供了个性化的指导与帮助。

新课标指出:“有效的教学活动是学生学和教师教的统一,学生是学习的主体,教师是学习的组织者、引导者与合作者。”那么,在短短的课堂40分钟,怎样环环相扣地开展有效教学、深层教学呢?笔者结合自身多年教学经验,不断摸索改进,形成了高效的“五步探究式”教学方法。下面,笔者以教学《认识角》一课为例,作以简要分析。

(一)导学前测,复习迁移

笔者深入研究了新课标,认真研读了教参,充分了解了教材的知识体系和单元内容,掌握了学生学习状况,精心设计了课前测的内容。

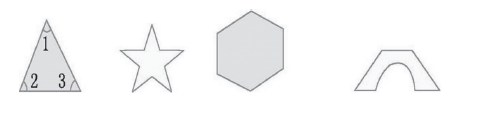

“老师请来了一些图形朋友,我们一起玩一个猜图形的游戏。”笔者将三角形、长方形、五角星、圆等图形遮住部分,露出部分角,让学生在已有认知基础上辨认图形,从中初步感知角。

(二)结合目标,巧设情境

笔者根据教学目标、内容和课程特点,联系生活创设问题情境,引导学生发现问题、提出问题,以此激发学生的探究欲。

在本节课上,笔者结合生活情境引出“角”,为学生展示了生活中常见的一些物品,如剪刀、钟面、红领巾等,并问道:“剪刀上有角吗?你能指出来吗?你还知道哪里有角吗?”让学生找一找、指一指、摸一摸、说一说。

(三)猜想探究,建立模型

猜想是数学探究的起点,是重要的思考活动,是创新思维的源泉。图形与几何既有直观可视的内容,又有联想抽象的内容。美国教育家布鲁纳认为:“知识的获得是一个主动的过程,学习者不应该是信息的被动接受者,而应该是知识的主动创造者。”在课堂教学过程中,笔者引导学生进行观察、想象、实验、比较、分类、分析和推理,鼓励学生发现问题、寻找证据、解决问题、验证猜想,数形结合探究图形与几何的性质和规律,构建模型,极大地培养了学生的创新思维和实践能力。

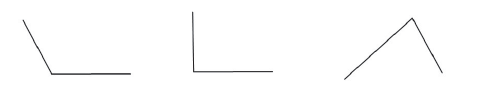

在本节课中,笔者通过“找角—创造角—画角—剪角—赏析”等探索活动,如数学中的角是什么样的?你会用纸折出一个角吗?角有什么特点?由哪几部分组成的?怎样画出角呢?你有没有发现生活中隐藏的角?这种教学方式充分调动了学生学习的积极性,学生的兴趣非常高。

(四)巩固拓展,实践应用

课堂练习是理解、掌握、应用、拓展的必要环节,是内化新旧知识、完善知识体系的有效手段,是培养学生发散思维和创造性思维的重要途径,也是学生过程性学习评价的主要形式。在《认识角》的教学过程中,笔者以新版课标为指导,以发展学生数学学科核心素养为依托,分层设计了有梯度的作业练习。基础性练习:面向全体,体现课标。拓展性练习:深度思考,选择完成。实践性练习:在做中学,注重实践性、应用性及学科融合。

1.基础性练习

(1)感受角:借用身边的物品描画一个角。

(2)认识角:观察下图这些角,它们有什么共同特点?

(3)角是由( )个顶点和( )条边组成的图形。

(4)判断角:在下图中找出角,画√。

2.拓展性练习

(1)在下图中找出三个角,标一标。

(2)画角:用直尺画两个不同的角,标注各部分名称。

3.实践性练习

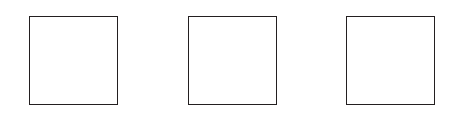

(1)剪一剪,试一试:把一张正方形的纸剪去一个角,还有几个角?

还剩( )个角 还剩( )个角 还剩( )个角

(2)做一做:观察活动剪刀,感受角的大小变化,说一说。

(3)欣赏图片:体会数学之美,感受生活中的角,如建筑物、金字塔、大桥牵拉绳索中的角……

(五)总结评价,反馈提升

课堂评价对于教学的导向监测至关重要。在教学过程中,笔者积极践行“以评促学、以评促教”的新理念,落实核心素养导向下的“教一学一评”的一致性,应用多样化的教学评价方式,充分体现教的效果、学的程度、评的标准的三位一体的完整性,总结评价“教”与“学”,既评价学生知识的掌握情况,又评价学生实践操作能力、创新思维和解决问题能力等,融合“四基四能”,客观评价学生的学习成果和发展潜力,如“你能细心观察,发现图形隐藏的秘密”“你善于观察,提出了好问题”“你的想法有创意,表达清晰”“你能按要求旋转图形,想象力丰富”……综合运用定性评价、描述性评价和等级性评价等,强化过程性评价、发展性评价、激励性评价,探索增值评价,健全目标结果综合评价,分析反思、调整改善,激励学生探索学习,构建知识网,促进学生思维进阶发展。

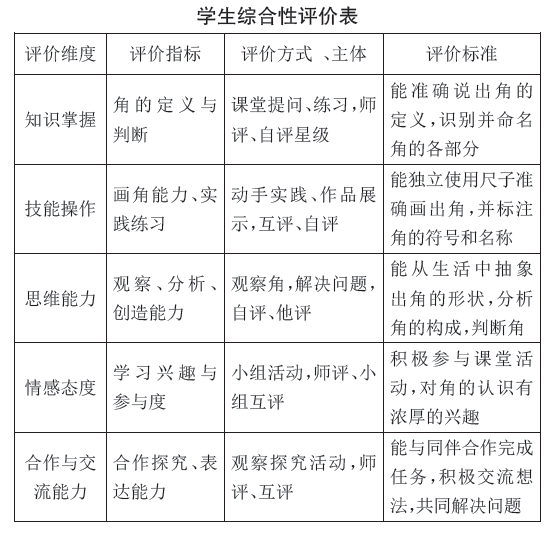

针对《认识角》这一课的教学,笔者设计了如下综合性的评价表格,以全面评估学生的学习效果和教学效果(如下表所示)。

通过学习,学生能从实物中抽象出角,直观感知角,理解角的基本概念,知道角的名称,会画角,发现影响角的大小的因素,能标出图形中的角,感受生活中处处有角,形成知识结构网。这样一来,学生的观察能力、分析能力、动手能力、创造性思维、参与能力、交流能力、合作意识等也能得到提高。

在“五步式”教学过程中,笔者以生为本,时刻关注学生的学习理解、运用实践和迁移创新三个层面,让学生自主参与教学全过程,极大地激发了学生的潜能,高效率、高质量地达成了教学目标,完成了教学任务。

三、培养学生学科核心素养,增强实践动手能力

随着教育理念的更新和教学改革的推动,数学教师更加注重培养学生的动手能力和实践探索能力,以及学生的逻辑思维、创新能力等。在图形与几何教学中,教师大多应用实物、图片、模型等直观的方式设计各种实践活动,如折叠、拼摆、测量等,让学生在动手实践中获取知识,感知图形的特征。

(一)手工制作学具

笔者经常与学生一起制作一些简单的学具,如制作风车、竹蜻蜓、方向板、活动角、平行四边形、莫比乌斯环等学具,让学生在做中学,学中做,这样不仅能够增强学生的学习兴趣,还能够让学生更直观地了解图形的性质和变换规律,发展学生的空间观念,加深学生对图形特征的理解。

(二)测量与绘图

在教学过程中,笔者会给学生提供一些测量和绘图的机会,如让学生量出楼道有多长、一步有多长等,并通过步数估计家与学校的距离;绘制学校及周边景区建筑示意图,加深学生对长度单位毫米、厘米、分米等的感知,学生在测量画图中对1米、100米就会有直观的认知。这种教学方式不仅能够激发学生参与测量的主动性,还能够提高学生的实际操作能力。

(三)折、画、比、量实践探究

在教学过程中,笔者不仅引导学生探究正方形、长方形的特征和周长计算方法,还让学生分别用不同图形和小棍制作陀螺,对比哪种形状的陀螺转得最稳,这种在实践中发现问题、解决问题的方式,不仅能够使学生更为直观地感受数学概念的形成过程,还能够培养学生的创新思维和科学探究精神,提升学生解决问题的能力。

总之,在双减政策的落实过程中,广大教师要积极优化课堂教学方式,创新教学模式,提质增效,知行合一。在未来的教学中,还要不断探索和创新,并结合现代教育技术和新的教育教学理念,积极拓宽教学的广度、深度,充分发挥每个学生的主动性,为学生提供更加优质、高效的教育服务,引领学生自主探究、合作交流,使不同学生都能得到不同的提高,为学生的学习和发展奠定坚实的基础,让课堂成为师生互动、生生互动的生本课堂、高效课堂、素养课堂、智慧课堂。

作者单位 陕西省西安市大雁塔小学

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载