民国时期普通中学历史教科书的出版轨迹及发展原因

作者:■文/缑 敏

发布时间:2025-04-03 10:28:32 来源:陕西教育·教学

1912年1月中华民国的成立是中国近代时期中学历史教科书发展的分水岭。民国成立之前,普通中学历史教科书处于萌芽阶段,因封建政体的影响,其内容选取、结构呈现等方面的变化微乎其微。1912年临时政府教育部颁布新教育宗旨至1949年9月,144种普通中学历史教科书问世,从直接翻译历史教科书到改编历史教科书再到自编历史教科书,从章节体、文言文历史教科书到白话文历史教科书再到校本历史教科书,中学历史教科书在曲折探索中完成其近代化进程,并进一步向本土化、民族化发展。

一、民国时期普通中学历史教科书的出版轨迹

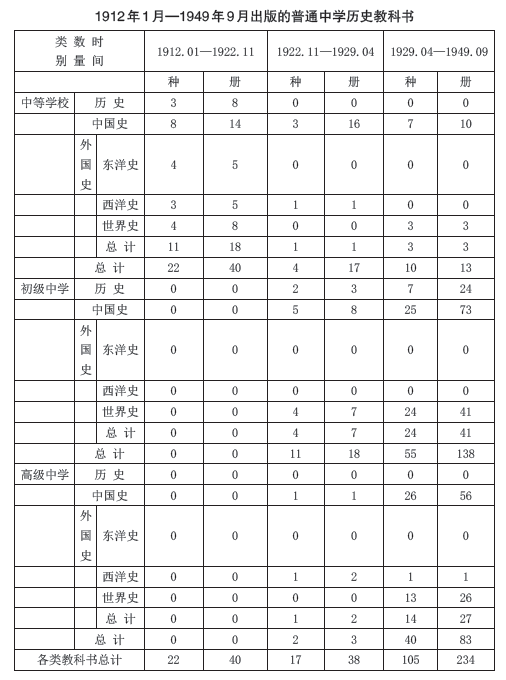

民国政府成立至1922年11月北洋政府颁布壬戌学制是普通中学历史教科书发展的第一阶段,中央政府教育部颁布的新政策成为教科书编写的指导方针,尽管社会动荡、新旧思想反复交锋,但普通中学历史教科书却在各方因素的推动下不断发展、最终定型;从北洋政府颁布壬戌学制到1929年4月南京国民政府颁布新三民主义教育宗旨是第二阶段,新学制将中学教育分初级、高级阶段,并在高中阶段实行选课制,为适应新学制编写分级中学历史教科书的浪潮开始兴起,如此普通中学历史教科书在20世纪20年代完成其近代化路程;从南京国民政府颁布新三民主义教育宗旨到1949年9月是第三阶段,受教科书出版业繁荣发展影响,普通中学历史教科书也进一步突破,本土化、民族化趋势凸显。在这三十八年时间内,共出版普通中学历史教科书144种(如表所示)。

说明:1.此表的数据是根据北京图书馆和人民教育出版社图书馆合编的《民国时期总书目(1911-1949)》整理统计所得。

2.此表统计数据只包括普通中学阶段的中学历史教科书,不包括实业中学和师范中学所用的历史教科书。

3.此表数据不包括沦陷区日伪出版社所发行的中学历史教科书。

分析这一时期的普通中学历史教科书,其发展趋势有以下两个特点:第一,表中显示三个阶段普通中学历史教科书数量基本呈上升趋势。历史类教科书分别为3种、5种、7种,数量略有增加;中国史类教科书分别为8种、9种、58种,第一、二阶段变化小,第三阶段急剧上升,数量是前两阶段总和的3.4倍;外国史类教科书分别为11种、6种、41种,发展变化呈“先降后升”的状态,第二阶段比第一阶段减少,第三阶段急剧增长。

第二,历史类、中国史类、外国史类教科书占普通中学历史教科书总数的比重均趋于稳定。 从横向看,不同阶段中国史类、外国史类的占比趋于稳定:历史类占比在第二阶段有较大提升,但第三阶段所占比重明显下降;中国史类所占比重持续上升,第二阶段上升幅度较大,第三阶段上升幅度小;外国史类第二阶段呈下降趋势,第三阶段占比有所回升,但幅度不大。从纵向看,同一时期中国史类与外国史类占比基本稳定:尽管第一阶段外国史类所占比例最高,但第二阶段和第三阶段中国史类占比均高,且外国史类、中国史类占比分别固定在35%、53%左右。

二、民国时期普通中学历史教科书的发展原因

普通中学历史教科书是在三千年之未有大变局中出现并在动荡中逐步完成近代化路程的,这与中国近代史学的新发展、出版社的内部竞争,以及史学与教育学工作者的参与等因素息息相关。

(一)中国近代史学的新发展

1840年后中国传统史学出现了新变化,近代史学在人们对历史与现实关系的重新思考中诞生,主要体现在史学的分化,“一方面表现为古代史学以其深厚的根基,还在延续着自己的生命;另一方面表现为在民族危机震撼下,人们对历史与现实重新思考而萌生了新的历史观念和历史研究。”20世纪初,以梁启超为代表的“新史学”登上历史舞台。梁启超在《中国史叙论》《新史学》中呼吁“史界革命”、倡导“新史学”,他的思想在中国史学界影响深远,标志着古代史学在清代后期之延续的结束。

同时,西方的群众史观在中国逐渐传播开来。梁启超认为中国传统史学有“四弊”,其二为“知有个人而不知有群体”,批判传统史学注重描述历史沿革、伟人事迹,他认为“历史所最当注意者,惟人群之事。苟其事不关系人群者,虽奇言异行,而必不足以入历史之范围也”,并且进一步指出历史应当研究“人群进化的现象”,这一观念打破了中国传统史学“帝王家书”的局限。后来,随着马克思主义的广泛传播,群众史观进一步深入传播。在“新史学”和群众史观的影响下,普通中学历史教科书编写时选取“国俗、舆地、物产、国势民情”等经济史、社会生活史内容,如吕思勉的《复兴高级中学教科书本国史》、耿淡如的《高中本国史》,都把经济史、社会生活史部分内容纳入其中,书中对农民起义的描述也发生了变化,如潘武在《中华中学历史教科书》中称国人暴动这一事件为“平民革命之始”,陈胜吴广起义为平民革命。

19世纪历史研究方法和历史遗迹考古也有新发展。王国维提出的“二重证据法”,新发现的甲骨文、敦煌考古资料等,补充和订正了史书中许多空白和错误之处。受此影响,梁园东所编的《新生活初中教科书》中把北京人、河套人稍作叙述,笔墨不多但能看出来编者对中国史前人类有了进一步认识。金兆梓的《高中本国史》中详细叙述了石器时代新发现的遗物和史前人类的生活,这些都体现了史学界将中国境内史前人类社会研究的新成果运用到普通中学历史教科书中。中国近代史学的新发展是普通中学历史教科书内容选取、史观运用、结构分布等不断完善的重要因素。

(二)教科书出版业的竞争

随着中国近代教育改革,编写符合时代潮流的教科书工作被提上日程,普通中学历史教科书的编写是重点工作。出版商捕捉到商机后迅速抓住机会,将各类教科书投入市场,普通中学历史教科书之间的竞争逐渐加剧。这一时期的出版社如文明书局、开明书店、中华书局、商务印书馆、世界书局、大东书局、正中书局等相互打擂,中华书局和商务印书馆之间的竞争尤为激烈。

南京临时政府成立后,中华书局适时推出适合共和政体的教科书——《中华新教科书》系列教科书,凭借这一系列教科书在当时出版业内独领风骚。中华书局的这一系列教科书顺应时事变化,在《中华中学历史教科书》中明确指出:“本编附有历代大事表,以民国纪年推算”,“本其专制国民之眼光于民族民主民生三大主义每多违逆,前清之际教科书晚出,号曰革新,然仍不免斯弊”。因积极宣传共和、民主思想而畅销,“日间订出,未晚即罄,架上恒无隔宿之书,各省函电交促,未有以应” 。但这系列仓促间发行的教科书内容粗糙,且不符合民国新型学制,因此很快被淘汰,中华书局1913年推出另一系列教科书《新制中学教科书》。商务印书馆在骤然剧变的局势面前茫然无措,但这情形并没持续多久,商务印书馆的编辑立即将之前出版的教科书全面修改以期符合共和宗旨,同时组织傅运森等人编写《共和国新教科书》系列教科书,投入市场后深受各学校喜欢,由此商务印书馆重新占据了教科书市场的部分份额。

1913年8月,中华书局和商务印书馆公开竞销教科书,双方在报上出现了激烈的竞争宣传,各自说明本版书的优点,攻击对方弱点,长达二十余日。双方在教科书出版方面持续展开竞赛,尽管在1915年至1917年间曾两次商议联合以避免两败俱伤的局面,最终并未达成协议。中华书局和商务印书馆的竞争方兴未艾,世界书局悄然加入中小学教科书市场行列,从1924年起由出版小说转向出版中小学教科书,在教科书市场上与中华书局、商务印书馆呈三足鼎立的局面,这种情形直接加剧了普通中学历史教科书市场的竞争。

从1912年至1949年间,中华书局出版了普通中学历史教科书19种,商务印书馆出版了31种,世界书局出版了20种。除这三家之外,各个出版社都积极投入教科书的编写中,不断推出适应形势变化的普通中学历史教科书。如正中书局出版了7种,开明书店出版了7种,新国民图书社出版了5种,大东书局出版了4种,北新书局出版了4种。出版社内部的竞争,刺激着这一时期教科书出版业的发展,受此影响的普通中学历史教科书百花齐放,不断更新。

(三)近代史学工作者的参与

新型知识分子的参与是近代出版业发展的重要元素,他们有新的知识结构,以积极态度参与和从事出版事业,并以出版寄托自己人生理想。民国时期普通中学历史教科书蓬勃发展的一个重要因素,就是新型知识分子的参与,尤其是具有新思想的史学工作者加入编写群体,如何炳松、顾颉刚、吕思勉等人。

何炳松在史学、教育学和出版界等领域深入研究,也曾编写过中学历史教科书,将他的新史学观念带入中学历史教科书中。他在《新史学:译者导言》中明确指出研究历史不是集中于人名、地名,不能把人名、地名作为研究历史根本知识的大纲,同时他又表示历史不能以政治史为中心,特别是中学历史教科书。他认为“旧日历史家有偏重政治史的毛病,实则政治一端哪能概括人类活动的全部?”何炳松在《复兴高级中学教科书外国史》中明确了他的思想,在第七编中大篇幅介绍了中古时代欧洲人的生活、书籍、科学发展,文艺复兴和商业发展等,“当时城市内部的居民非常稠密,房屋非常拥挤,没有古代罗马城市那样华丽,没有圆形剧场,亦没有公共浴场。”“所谓街道都是小街,两旁房屋的上层突出街上,几乎相接。”同时也介绍了中古时代西方哥特式礼拜堂的窗和雕刻,拉丁语、日耳曼语、罗马语等语言,占星学、炼丹术、印刷事业的发展,大学的建设,哲学家和诗人群体,西方的侠义精神,同业公所,科学技术的进步等内容,如此一来,中古时代欧洲人生活的方方面面被清晰勾勒出来,堪称当时普通中学历史教科书的典范。

对这一点持有相同态度的还有著名史学家顾颉刚,“从前的历史教科书,虽自己包含有文化史的部分,实在只可说为完全的政治史”,他和王钟麟合著的《现代初中历史教科书本国史》中就有相当部分笔墨放在学术、交通、民族、思想等方面,如“蒙古的兵力和亚欧交通”“思想的转变和六朝的风尚”“异族同化和新的四裔”“书院建设和学派的蔚起”“法律争执和南北交閧”等。顾颉刚在普通中学历史教科书的编写中注意语言修辞,以引起学生读史的兴趣,加深学生对不同史实的印象,“世宗死后,幼子当家,一般贪利慕势的武人又节外生心,趁着殿前都点检赵匡胤出师北御契丹,扎营陈桥驿的当儿,便翻出从前拥立主帅的手段来,生生地把黄袍披在他身上,整队回汴。在这仓皇戎马间,又很平常的换了一朝天子,这新天子便是收拾残局的宋太祖”,生动叙述了赵匡胤黄袍加身的过程。

1912年中华民国南京临时政府教育部成立后对传统教育进行改革,当时教育工作者提出应注重学生的国民教育和独立人格教育。时任教育部长的蔡元培认为,学校教育应该“五育并举”,即把军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、美感教育和世界观教育并重,他认为历史、地理科的教学,融“五育”于一身。受蔡元培的影响,这一时期的普通中学历史教科书中插入了大量图、表,从简单的地图到人物肖像图等,数量和内容均逐渐丰富,这也说明此时普通中学历史教科书的编写逐渐关注学生的心理特征,注意对学生综合素质的培养,这无疑是以前的历史教科书所不具有的。

同时期其他学者如蒋维乔、高梦旦、吕思勉、胡适等都积极投身于中学历史教科书的编写中,这些大家的加入使普通中学历史教科书的编写队伍渐渐壮大。史学家们一次又一次地修正普通中学历史教科书中的弊端,在中西文化冲突、时局动荡时期,这些学者参与到普通中学历史教科书编写中,以期通过革新教科书培养新式人才,进而挽救民族危机。他们的史学新理念、严谨的治学态度推动普通中学历史教科书完成近代化过程,并不断突破,向本土化、民族化转型。

作者单位 陕西省教育科学研究院

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载