“教”领方向 “学”促成长

——高中化学新教材教学实践研究

作者:■文/安 宁

发布时间:2025-04-01 15:45:51 来源:陕西教育·教学

在教育改革持续深化的当下,高中化学教学迎来全新挑战与机遇。2019版高中化学新教材依循《普通高中化学课程标准》编写,将化学核心素养的五大维度——“宏观辨识与微观探析、变化观念与平衡思想、证据推理与模型认知、科学探究与创新意识、科学精神与社会责任”深度融入教材,为化学教学精准锚定方向。在新教材中,探究性板块亮点突出,像“探究金属的腐蚀与防护”等趣味主题,充分激发学生好奇心,促使其自主求知、构建认知。与之对照,传统灌输式教学弊端显著,学生被动听讲,缺乏探究体验,知识内化低效,不利于发展核心素养,教法改革势在必行。

一、高中化学新教材特点剖析

(一)教材设置

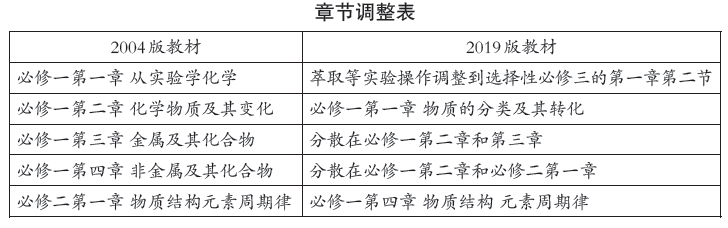

2004 版教材含必修 1、2 及选修 1- 5 共 7 本,实际教学多选用选修 3、4、5 或选修 4 搭配选修 3 或 5 中的一本。2019 版调整为必修 1、2 以及与新高考适配的选择性必修 1、2、3。这就意味着选考化学科目的同学必须学完5本书的内容,值得关注的是,结构和有机化学相关题目从旧版教材的“2 选 1”模式转变为必做题,这无疑对学生的化学知识广度与深度提出更高要求,促使学生全方位掌握化学知识体系。

(二)内容编排

新旧教材按“册—章—节”布局,层次递进。

必修一:一是新教材第一章标题由“物质的分类”拓展为“物质的分类及转化”,贴合化学学科特性,助力学生构建认识物质世界的多元视角。二是在元素化合物知识的编排上,新教材同样别出心裁。在旧版教材中,无机非金属元素化合物知识点纷繁复杂,高一上学期的任课教师普遍反映课时压力如山重,学生学习起来更是倍感吃力。新教材将无机非金属元素化合物的知识化整为零,不再集中安排,而是分散融入各个章节,巧妙地将难点分散,使学生能够循序渐进地消化吸收。三是旧版教材第一章有关物质的量的内容,合理安排到了第二章和第三章,在旧版教材中,学生普遍反映学习难度超乎想象。而新教材改版后,先是从初中阶段较为熟悉的物质分类知识引入,让学生在熟悉感中找到学习的自信与乐趣,随后循序渐进地穿插无机非金属元素化合物的学习,待学生有了钠和氯等元素化合物的铺垫学习后,再接触物质的量相关知识,学习起来更为得心应手,水到渠成。

必修二:元素化合物章节增多,融入大量生活实验,既强化学生的动手能力,又增添了学习趣味与实用性。

(三)教学内容

新教材围绕化学核心素养编排五大主题。在内容的精细打磨上,一是适当调整无机化合物内容,删繁就简,突出重点。二是扩充有机化合物知识版图。同时,对知识细节进行优化重组,将实验安全常识从开篇第一节转入附录,删减部分过于理论化、抽象化的知识,增补大量与日常生活密切相关的知识,让学生真切感受到化学无处不在,激发学生运用化学知识解决生活问题的热情,凸显化学的实用价值。

(四)栏目设置

在新教材中,新增“化学与职业、方法引导、信息搜索”栏目,附录增加“名词索引”,为师生解读教材开拓全新视角,强化情境教学理念落地,切实贯彻课改“核心素养为本”的核心要义,让学生在丰富多彩的栏目学习中,全面提升化学核心素养。

二、精研教材,创设多元教法

面对高中化学新教材,教师要与时俱进,更新教育理念,重塑教育观,深度领悟化学核心素养内涵,精准把握知识逻辑脉络与学生认知发展规律之间的紧密联系,巧妙分散难点,为学生搭建稳固的知识体系框架,精心培育学生创新思维能力,切实契合新课改与新高考提出的多元诉求。在新教材的教学中,我们建议采用以下几种模式:

(一)营造情境,打造趣味课堂

以化学平衡教学内容为例,教师可从日常生活中最为常见的食品防腐剂入手构建情境。课堂伊始,我们引导学生观察食品成分表中的防腐剂信息,并抛出一连串问题,借此引入化学平衡影响因素的探究。在熟悉的生活场景中,学生的好奇心被点燃,思维活跃了起来。

在讲述“化学发展历程”章节时,教师可穿越时空,回溯至古代,讲述古代炼丹术如何在偶然与必然之间催生化学实验雏形。在教学过程中,教师要创设多元情境,让原本枯燥刻板的知识鲜活地呈现在学生眼前,学生好奇心被充分激发,学习效率自然大幅跃升。

(二)项目驱动,践行大单元教学

随着新教材的推广应用,“项目驱动式教学”脱颖而出,成为推动教学变革的关键力量。新教材打破传统知识碎片化、孤立化的编排桎梏,以大单元形式系统呈现知识体系,为项目式学习搭建理想平台。

在授课中,教师应紧扣大单元主题,精准发力。以“常见的无机物及其应用”单元教学为例,教师可精心设计“模拟工业制备硫酸铜并探究其性质与用途”项目。从项目启动阶段的规划实验流程到原料选取环节,学生走进实验室,辨别各类试剂,熟悉化学物质的性质与使用规范,再到亲手操作实验,观察实验现象,记录实验数据,每一个步骤都饱含学生的探索热情,体现了智慧的碰撞,直至最后分析数据,总结实验成果,深入探究硫酸铜的性质与用途,挖掘其在工业、农业等领域的广泛应用。此过程不仅促使学生将零散分布于教材各处的化学知识融会贯通,还让学生在频繁的交流互动中,真正实现从“被动学”向“主动探”的华丽转身,使新教材蕴含的教育价值得以充分释放。

(三)创新实验,激发探究潜能

传统实验教学模式学生按图索骥,简单验证实验结果,缺乏深度探究机会。因此,新教材在实验板块编排上大胆革新,为教学变革带来全新契机。

一是针对经典实验进行巧妙改进,挖掘更深层次的知识内涵。例如,“钠与水反应”实验,在确保安全的前提下,我们增设不同条件对比探究环节,引导学生思考温度、钠块大小、溶液浓度等因素对反应速率的影响,鼓励学生自主设计实验方案,动手操作验证假设。通过这样的拓展,让学生从单一的实验现象观察,深入到对反应本质、反应速率影响因素的洞察,以培养学生的科学探究思维与实践能力。

二是积极拓展实验取材边界,将目光投向生活废弃物,挖掘其中的化学宝藏。比如,设计“自制简易电池”实验,利用生活中常见的废旧金属、水果、电解质溶液等材料,引导学生自主设计方案、动手实操、分析结果。这种实验设计,不仅能降低实验成本,还能激发学生的探究热情,让学生真切感受到化学就在身边,生活处处皆学问。教师借助这些创新路径,使实验教学成为培育学生科学思维与实践能力的肥沃土壤。

(四)融合技术,开启数字课堂

新教材知识深度与广度兼具,不少重难点知识仿若隐匿于重重迷雾之中,抽象晦涩,如化学键形成、晶体微观结构等知识领域,仅凭传统教学手段与学生的想象力,难以突破理解障碍。在教学中,教师可以借助NOBOOK虚拟实验室等前沿模拟软件,将微观世界可视化呈现,让学生轻松洞悉知识本质,弥补传统教学直观性不足的短板。在教学时,教师还可充分发挥希沃白板的互动教学功能,开展即时问答、小组讨论等活动。

信息技术与化学教学的深度融合,打破传统教学的时空局限,革新教学手段,助力师生在新教材教学之路上振翅高飞,实现从传统走向现代的华丽数字化变革,为化学教学注入强大动力。

(五)学科协同,落实核心素养

在新教材知识编排中,隐藏着诸多学科交叉线索,以“化学反应与能量”章节为例,教师可引入物理学科的热力学定律阐释能量守恒原理,帮助学生构建系统全面的能量观,让学生明白化学变化背后的物理规律支撑;在探讨细胞呼吸中的化学反应时,有机结合生物知识,剖析化学在生命活动中的关键效用,拓宽学生的知识视野,打破学科壁垒。

在教学实践中,教师可大胆设计跨学科项目,如“探究新能源汽车中的化学、物理协同原理”。在项目实施过程中,学生要综合运用化学、物理等多学科知识剖析问题,从电池化学原理到电机物理性能,从能源转化效率到环保材料应用。通过这一过程,学生的综合思维、创新与实践能力得以全方位提升,化学核心素养落地生根,真正实现“1+1>2”的教育效能。

教育在技术革新与理念进化的双重驱动下,正以前所未有的速度蓬勃发展。高中化学新教材的应运而生,为化学教育革新注入蓬勃动力。教师应紧紧把握时代脉搏,灵活运用情境教学、项目式学习、跨学科融合、信息技术辅助等创新教法,全方位、多维度激发学生的学习兴趣,稳步提升学生的自主探究与实践能力。通过不懈努力,切实助力化学核心素养在课堂落地生根,为学生成长筑牢根基。

作者单位 陕西省宝鸡市石油中学

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载