高校师范生口语交际教学评价能力培养策略

——以小学高段为例

作者:吕 炜

发布时间:2025-03-27 16:32:43 来源:陕西教育·高教

[摘 要]2024年秋季,小学语文新修订教材投入使用,“口语交际”栏目对小学生“说”的能力提出了更高要求,意味着高校师范生口语交际教学评价能力的培养须与时俱进。但在实际教学中,由于师范生校内外学习实践不足,以及小学口语交际教学评价本身存在客观瑕疵,导致高校师范生口语交际教学评价能力欠缺。对此,高校需引导师范生找准理论支撑,把握口语交际教学评价的原则,探索科学的评价目标、指标体系和评价方式。

[关键词]师范生 口语交际 教学评价

基金项目:2023年度陕西本科和高等继续教育教学改革研究项目“‘和而不同’——省级一流课程‘教师语言’的建设研究与实践”(编号:23BY169);陕西省“十四五”教育科学规划2023年度课题“核心素养视域下的小学语文‘内三外四’朗读教学探索”(编号:SGH23Y2542)。

教学评价是教学活动的组成部分之一,也是高校师范生职业技能发展的重要支撑。2021年4月,教育部印发《小学教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》,在第二部分“教学实践能力”中对教学评价能力的要求侧重了试题命制和作业反馈,而未对“口语交际”教学评价的质性评价能力作出详细阐释。2024年秋季学期,小学语文新修订教材投入使用,“口语交际”栏目对小学生“说”的能力提出了更高要求。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)对核心素养的阐释:“是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现。”但现实中,由于师范生校内外学习实践赋能不足、小学口语交际教学评价本身存在客观瑕疵,致使高校师范生口语交际教学评价能力具有共性短板。

高校师范生口语交际教学评价能力现状

1.校内外学习实践忽视了师范生教学评价能力的培养

师范生作为未来之师,在日常教育教学中必须具备能够诊断学情、改进教学、引导学生发展等教学评价能力。但现实中,校内课程无法真正实现“教学评”的一致性,如在师范专业的语文教学论等课程教学中,可要求学生撰写教学设计、开展模拟教学,但无法要求学生对模拟教学对象的学习成效展开评价。在教学评价的相关课程中,探讨的主要内容是教学评价的作用、分类、功能等,逐一讲解和实践与具体课程内容相关的理论并不现实。而校外实习时间较短,学生参与深度受限,很难有效提高教学评价能力。另外,面向师范生的教学竞赛,对于教学评价能力的评判主要是参考教学设计的撰写及模拟授课效果,真实学情的反馈很难达成。

2.口语交际教学评价缺陷制约师范生能力发展

(1)评价指标各不相同

目前,口语交际教学评价主要依赖于每个话题的“交际要求”。例如,小学高段的教材中虽已涵盖了倾听、表达、应对等内容,但较为分散和碎片,使得评价缺乏整体性、系统性,导致不同地区、不同学校的口语交际教学评价指标都有所不同,有的侧重普通话的吐字发音,有的关注交际的态度和兴趣,有的倾向口语的表述效果。教学评价缺乏较为统一的依据,就难以对小学生的口语交际实际情况作出科学判断,更无法通过评价结论改进教学。

(2)评价方式较为单一

近几年,虽然在语文教育教学改革中不断强化口语交际教学的重要性,但受传统教学理念影响,还是以识字、阅读、写作作为重点模块,口语交际教学处于劣势地位,尤其高年级,教学评价方式往往非常单一,难以全面、客观地反映学生的学习过程与效果,限制了口语交际教学质量的进一步提升。

由此可见,要培养高校师范生口语交际教学评价能力,就必须找准口语交际教学评价的理论支撑,把握口语交际教学评价原则,建立口语交际教学评价的质量规范。

交际能力理论与口语交际教学评价

1.交际能力理论概述

学术界普遍认为,交际能力理论的系统研究最早可追溯到20世纪70年代,由美国社会语言学家戴尔·海姆斯提出。在此之前,麻省理工学院教授乔姆斯基将语言能力定义为:“有明显的交际目的,在特定的时间、空间,能灵活选择正确的方式,把语言素材构建出表述内容,从而完整有效地表达预期意思的能力,其能力水平主要取决于个人。”乔姆斯基认为,语言能力是生物遗传所决定的天赋能力。海姆斯并不完全赞同乔姆斯基的结论,认为语言能力只是交际能力中的一部分,他基于社会文化角度提出,个体的交际能力不仅受基本语言、语法应用水平的影响,还与个体所关联的社会环境因素有密切联系。他认为语言能力是在社会交往中培养出来的。因此,海姆斯在《论交际能力》一文中表示,个体的交际能力应由四个参数组成:一是语法性,即组织合乎语法的句子;二是可行性,即能在恰当的语言环境中使用适当的语言;三是得体性,即能判断哪些语言可以被接受,哪些不可以被接受;四是现实性,即能够对不同的交际行为做出反应,以达成交际效果。

该理论为语言学、语用学及其相关研究提供了可靠的理论支撑,得到了包括卡纳尔、斯温、巴克曼、塞尔斯·穆尔西亚等多位交际能力研究者的普遍认可。后期研究大都以海姆斯的理论为基础框架,进行深入的实践、完善和发展,其中影响最大的是卡纳尔和斯温对交际能力参数的进一步概括,他们认为交际能力应包含语法能力、社会语言能力、语篇能力、策略能力。语法能力即语言要素和语言规则内容;社会语言能力即社会交往中使用合适语言的能力;语篇能力即组句成篇的能力;策略能力即应对、处理交际活动中的语言构思能力。

结合交际能力理论研究的各项参数,可以总结出口语交际能力实际上由三大核心能力构成:第一,语言生成能力。从语言三要素出发,要求语言的核心元素语音、词汇、语法等准确性须得以体现,同时也包括组句成篇等基本能力。第二,社会语用能力,包含不同情境、语境中对交际内容、对象等施策的能力,以及根据交际意图清晰明确地表达和应变等能力。第三,语言和非语言理解能力,包括对语言和副语言的捕捉、判断、记忆、推理等能力。这三大核心能力既有联系又有边界,能够较为科学地判断交际者的口语交际能力。

2.小学高段口语交际的话题与要求

(1)教材中的话题与要求

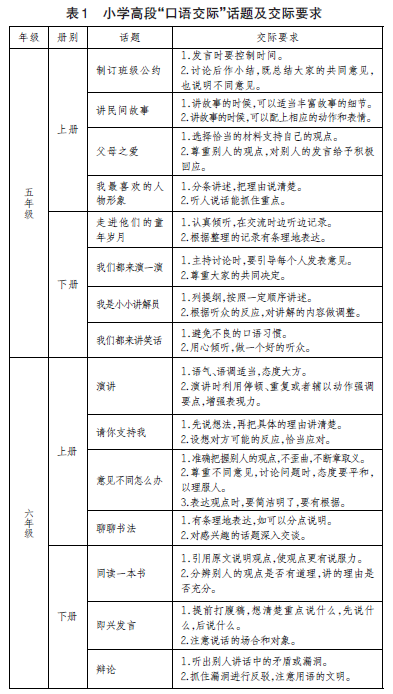

小学高段口语交际共有十五个话题,每个话题均附交际要求的提示。如表1所示,交际要求包括交际态度与礼仪、倾听与思维建构、语言表达效果等,但没有关于教学评价的相关提炼和归类。

(2)新课标中的要求

新课标中,“课程目标”的“学段要求”——第三学段(5~6年级)“表达与交流”方面,与口语交际相关的目标包括以下内容:①听人说话认真、耐心,能抓住要点,并能简要转述;乐于表达,与人交流能尊重和理解对方;注意语言美,抵制不文明的语言。②表达有条理,语气、语调适当;参与讨论,敢于发表自己的意见,说清自己的观点;能根据对象和场合,稍作准备,做简单的发言。

在新课标(第三学段)“学业质量描述”中,与口语交际相关的要求包括以下内容:①乐于参与讨论,敢于发表自己的意见。②能认真、耐心倾听,抓住要点,并作简要转述。③能根据对象和场合,做简单的发言。④能概括说明性文字的主要内容或简单的非连续性文本的关键信息,初步判断内容或信息的合理性。⑤能用准确的语言清楚地介绍、说明事物或程序,运用文本主要信息解决现实生活中的简单问题。⑥养成留心观察周围事物的习惯,有意识地丰富自己的见闻,乐于表达自己独特的感受;能用多种媒介方式表达交流。⑦能围绕学习活动展开调查,从多方面获取活动各阶段的材料,并用多种方式有条理地记录学习活动过程,表达参与活动的感受。

从上文的相关内容可以看出,口语交际教学评价缺乏清晰的指标体系,内容零散而分散,方式模糊不具体。

3.交际能力理论与小学高段口语交际教学评价的关系

交际能力理论强调的是实际运用语言的能力,小学高段口语交际教学评价也应同样围绕口语交际能力展开,两者所强调的理念一致,交际能力理论中的能力要素和参数涵盖了小学高段口语交际要求的核心点。例如,五年级口语交际话题“制订班级公约”中的交际要求:“讨论后做小结,既总结大家的共同意见,也说明不同意见。”六年级口语交际话题“请你支持我”中的交际要求:“先说想法,再把具体的理由讲清楚。设想对方可能的反应,恰当应对。”这些均属于交际能力理论中的社会语用能力:能对不同类型口语交际作出评价并扬长避短,总结归纳不同类型口语交际特点,解决现实中的交际问题。由此可见,交际能力理论中的核心能力要素对建立口语交际教学评价指标体系具有指导意义。

高校师范生口语交际教学评价能力培养策略

1.关注口语交际教学评价原则

(1)在情境中评价

根据交际能力理论提出的个体交际能力与其所关联的社会环境因素有密切联系的观点,针对小学高段学生,师范生需建立与学生经验世界、社会生活相联系的交际话题,以激发小学生的交际热情,促成确切的交际效果。交际能力理论强调“现实性”“社会语用能力”,意味着口语交际的语言应用必须在情境中,这样评价才具有实效性和科学性。在情境中评价,才有可能判断小学生实际的口语交际能力,符合语言应用的本质。

(2)在互动中评价

“交际”的定义是:“人与人之间往来接触;社交。”很显然,口语交际不应是独白式的,评价也必须在互动中展开。一方面,口语交际的话题训练,不能以独白方式进行,师范生在模拟备课时,应设定不同情境,合理设置多样化交际语料,以便于开展互动交流,更好地评判小学生在口语交际过程中的倾听、思维、应变表达等能力。另一方面,交际能力理论既关注交际中的语言能力、环境因素、文化差异等,又非常强调个体的差异性。小学高段学生处于自我意识不断加强、身心具有明显个性化特征的阶段,因此面对同样的口语交际话题、相同的情境,获得的感受和体验也会有差异,所以,只有在互动中展开口语交际评价,才能获得确切的反馈。

(3)在过程中评价

交际能力理论认为口语交际是一个动态的过程,交际能力是处于不断变化的。在过程中评价,有利于确保评价的全面性、及时性、深入性、持续性。

2.立足现状建立口语交际教学评价质量规范

在评价的具体实施中,师范生需立足新课标核心素养的落实,以及学段的梯度交际要求,借鉴交际能力理论中的相关研究,探索科学的评价目标、指标体系和评价方式。

(1)以培养交际能力作为评价目标

语言是人类最重要的交际工具,交际是语言运用最大的社会功能,一切忽视运用的交际评价目标都是缺乏实际价值的。交际能力的评价归根结底是关注语言运用本质、指向语言交际能力,因此,师范生应在教学中紧抓“培养有能力的交际者”这一核心目标。

(2)以核心能力组成作为评价指标

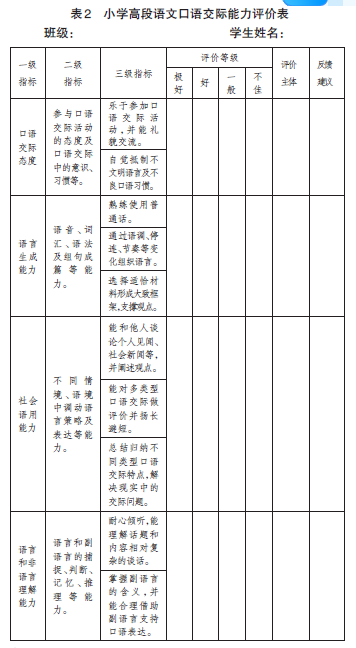

当评价目标指向“有能力的交际者”时,就需建立以核心能力组成为评价要素的评价标准。小学高段学生已具备了一定的口语交际经验,应进一步发展学生的口语表达策略及关键能力,师范生需根据教材、新课标等要求,对口语交际能力的评价进行指标分级,形成共同遵循的评价标准体系,为教学反馈和调控提供可参考的依据。如表2所示。

(3)以多元评价构成评价方式

由于口语交际能力是人在不同场合、情境中使用口语进行交际活动、完成交际任务的能力,影响因素非常多,因此,口语交际教学评价必须重视过程性和终结性评价的综合运用,尤其小学高段学生日常口语交际中表现的即时评价,教师应及时发现学生的进步,调整其偏误,促进其发展。另外,评价方式还可扩展为生生评价、自我评价、家长评价等。例如,针对小学高段学生自我反思、自我调控能力的初步建立,可让学生反复听和看个人口语交际活动的录音、录像,然后引导其发现短板、弥合不足。

结 语

师范生口语交际教学评价能力的培养无论是在理论研究还是在实际操作方面都存在痛点,统编语文新教材“口语交际”栏目及其他学习任务中加大了对学生“说”的能力培养,对此,师范教育需精准发力,师范生必须掌握口语交际教学评价的理论、原则和方法。

加强师范生口语交际教学评价能力的培养,是夯实语文教学基本功、建立高校师范生职业技能发展的重要支撑。在师范生培养过程中,应将语言生成能力、社会语用能力、语言和非语言理解能力与口语交际教学评价建立一定的联系,以此引导师范生掌握口语交际教学评价的基本原则;通过实训和实习强化,立足新课标核心素养的落实以及学段的梯度交际要求,确立科学的评价目标、指标体系和评价方式,以不断提升口语交际教学质量。

参考文献:

[1]教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社.

[2]祝畹瑾.新编社会语言学概论[M].北京:北京大学出版社,2013:164.

[3]海姆斯.论交际能力[J].俞如珍,译.现代外国哲学社会科学文摘,1984(9):38-39.

[4]潘倩景,宋雅智.交际能力理论探究[J].边疆经济与文化,2009(11):69-70.

[5]郭翠.国外交际能力理论研究综观[J].天津外国语学院学报,2000(1):25-29.

[6]陈昌义.Hymes交际能力理论的反思[J].外语学刊,2003(2):93-97+112.

[7]张放.小学高段语文口语交际教学评价现状研究[D].天津:天津师范大学,2023.

[8]姚林群,王苏丫,胡小玲.小学生口语交际能力:要素、水平层次及评价指标[J].教育测量与评价,2022(5):52-60.

(吕炜:陕西学前师范学院文学院)

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载