让每个孩子的闪光点都能被“看见”

作者:王燕 薛文静

发布时间:2025-01-23 10:20:18 来源:西安新闻网

近日,利用寒假的良好时机,西安市教育系统启动“大家访”活动。家访对于学生成长有着怎样的意义?教育工作者有哪些难忘的家访故事?

记者采访了解到,在西安许多校长、教师多年的教育教学生涯中,遇到过很多性格迥异、家庭情况各异的孩子。家访让他们对“教育与爱”有了更深刻的认识,也让他们深深体会到家校共育的内涵与力量。学校和家庭在“双向奔赴”中,共同用爱为孩子们撑起一片晴空。

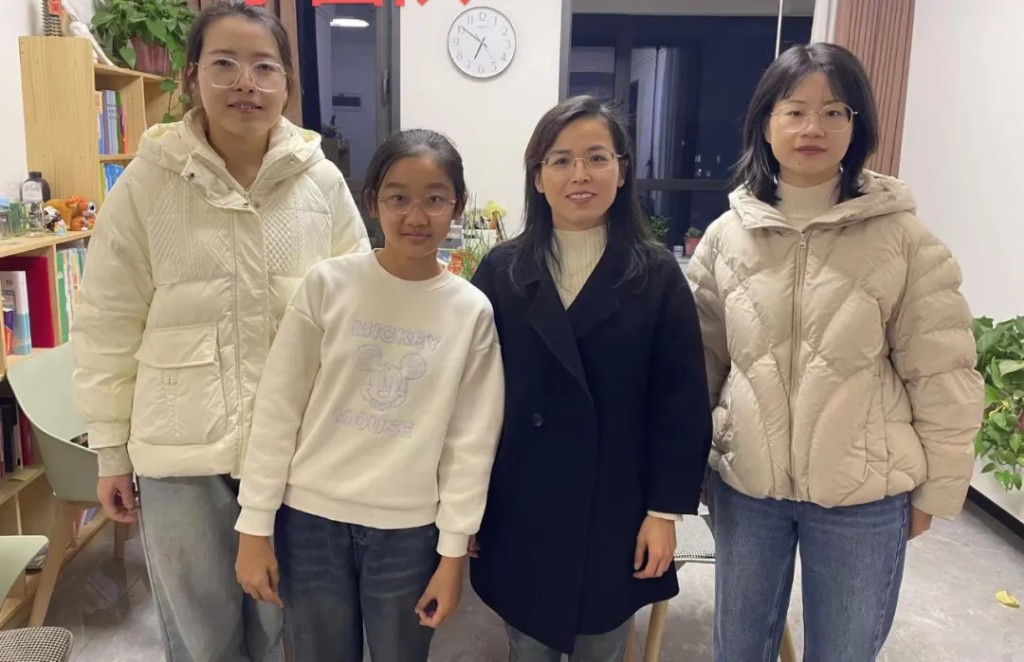

陕西师范大学陆港小学教师家访中

家校共育 改掉学生坏习惯

侯育刚是陕西师范大学陆港小学一名语文老师兼班主任。奋战在教育教学一线的他深切体会到,家访能为教育的精准“把脉”提供关键信息;家访就像一场深入学生生活的探秘之旅,所见所闻皆为珍贵的教育线索,串联起学生成长的“拼图”。

小小(化名)是侯育刚的一名学生,平时总是丢三落四,再三提醒还是无果。一次,小小把美育作品集落在教室,侯育刚便将作品集收进教室柜子,想借此帮小小改掉这个毛病。

第二天,小小的妈妈在班级群里焦急询问,还联系了美育老师。侯育刚没有立刻回应,打算找个最佳时机。没想到,当天接孩子时,小小的妈妈情绪崩溃而大哭。侯育刚赶紧倾听并安抚,让她把情绪宣泄了出来。

次日,侯育刚与其他老师陪同孩子一起在校园内寻找作品集,人文艺术空间、美育部室、校园庭院……当然,都没有找到。当孩子累得满头大汗回到教室时,侯育刚打开柜门,让小小体会“失而复得”的惊喜,同时复盘事情的整个过程。

随后的家访中,侯育刚了解到,小小丢三落四的毛病和家长对他“事事包办”有一定关系。于是,他与小小的妈妈进行了深入对话,诚恳建议她,孩子成长需要空间,家长得慢慢放手,不能事事包办。哪怕孩子在尝试中犯错、遭遇挫折,那也是成长的宝贵一课,只有不断体验,孩子才能真正长大。

侯育刚深知好习惯对孩子一生的巨大作用。因此,他组织了主题班会,给孩子们强调自理能力的重要性,还布置了家务实践作业。在家校共育的努力下,小小丢东拉西的毛病有了明显改善。

通过家访 家长更容易与老师达成教育共识

侯育刚告诉记者,学校非常重视家访活动。家访期间,老师对学生细致入微的关爱,以及与家长真诚平等的沟通,让孩子感受到来自学校和家庭的双重情感支持,也让家长能够更加全面深入地了解学校教育理念与实践,全方位感知孩子的校园生活与学习情况,从而更容易与老师达成教育共识,形成家校共育合力。

“在一次又一次家访过程中,我们真切感受到,孩子们脸上的笑容更多了,更加阳光自信,每个人的闪光点都能被‘看见’。”侯育刚说,与此同时,家长对学校的信任度、满意度越来越高。特别值得一提的是,老师从“教好书”到“育好人”、从“教书匠”到“大先生”,发生了巨大的转变与成长,身体力行地践行着“教育不但是艺术,更是科学”的理念,让育人工作真实有效地达成。

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载