西南联大:教育的灯塔 爱国的丰碑

作者:李东战

发布时间:2025-01-21 09:51:53 来源:陕西教育·综合

暑假之际,我怀揣着无尽的敬仰与向往,瞻仰并参观了西南联大博物馆。那一刻,我仿佛穿越了时空,那段波澜壮阔的历史在眼前徐徐展开。西南联大的师生们在艰苦卓绝的岁月里铸就了无数辉煌伟业。他们用知识与汗水书写了一部关于责任、担当与民族复兴的壮丽篇章;用自己的行动和生命,书写了一部感人至深的爱国主义史诗。

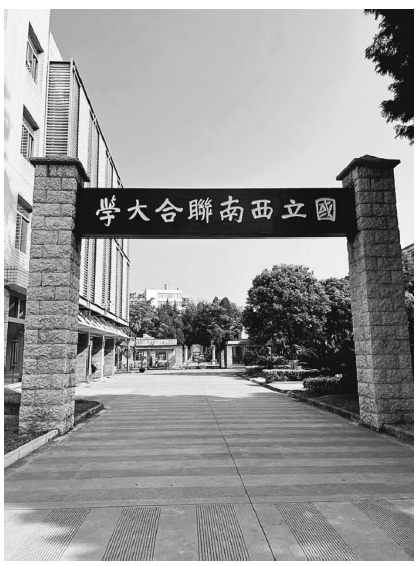

在抗日战争时期,平津陷落后,国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学南迁长沙,共同组成长沙临时大学。随着战事的推进,1938年2月中旬,长沙临时大学又分三路西迁昆明,4月改称国立西南联合大学。由于昆明校舍紧张,又在蒙自创办了一个办学时间不长的分校。由北大校长蒋梦麟、清华校长梅贻琦、南开校长张伯苓组成西南联大常委会,轮流担任主席,后因蒋梦麟、张伯苓均在重庆任职,只有年龄最小的梅贻琦长居昆明实际主持校务。西南联大前后共经历了8年零11个月,既保存了战争年代重要的科研力量,又为国家培养了一大批蜚声中外的优秀人才,使中华民族的精神文化火种薪火相传,其成就彪炳史册。

西南联大(包括附中、附小)的校友中,共有170余人当选“两院”院士;杨振宁、李政道获诺贝尔物理学奖,黄昆、刘东生、叶笃正、吴征镒、郑哲敏5人获国家最高科学技术奖,邓稼先、赵九章、郭永怀等8人获“两弹一星”功勋奖,又培养了100多位人文大师。然而,谁能想到这样举世瞩目的成就,竟然是在烽火连天、动荡离乱的极端艰苦的岁月里取得的!

回首往昔,张伯苓校长的“爱国三问”,如同晨钟暮鼓,让人振聋发聩。“你是中国人吗?你爱中国吗?你愿意中国好吗?”这三个简单却又深刻的问题,如同三面镜子,映照出学生们内心深处的家国情怀和责任担当。西南联大的师生们,在那个战火纷飞、艰苦卓绝的年代,面对重重困难与挑战,他们毅然前行,用超凡的智慧与宝贵的生命,生动地诠释了中华民族坚韧不拔的民族气节,高扬了联大人光辉璀璨的爱国主义精神,其事迹令人敬仰,其精神永载史册。

“九一八”事变后,在大洋彼岸留学并即将学成的赵忠尧义愤填膺,他谢绝了导师的挽留,毅然决然地回到祖国,并利用剑桥大学卡文迪许实验室的卢瑟福博士赠送的50毫克放射镭,开设了中国第一个核物理课程,主持建立中国第一个核物理实验室。北平陷落后,他又冒着生命危险潜回已经封闭了的清华大学实验室取出这50毫克镭,把它装在一个破坛子里,乔装成难民,成功地把这点儿宝贝带往昆明,为中国高能物理发展作出了特殊贡献。1941年,正是中国抗战最艰难的时期,陈寅恪结束了自己在英国牛津大学的聘任,谢绝了西方学界的一再挽留,毅然回国与同胞共赴国难。王竹溪、张文裕等人亦是如此。中华人民共和国成立后,还在美国攻读博士学位的王希季毅然放弃即将获得的博士学位,与邓稼先、赵忠尧、华罗庚、黄宏嘉、黄昆、唐敖庆等联大学子一起谢绝了西方国家的优厚待遇,投入新中国的怀抱,在“两弹一星”等多领域为祖国和人民作出了巨大贡献,挺起了中华民族的脊梁。正如华罗庚在归国途中写下的那句话:“科学没有国界,科学家是有自己的祖国的。”新中国成立以后,钱三强、邓稼先、王淦昌、朱光亚、郭永怀等联大学子响应党和国家号召,打起背包就出发,隐姓埋名,投身茫茫戈壁,为中华民族的伟大事业默默奉献着。1964年10月16日,一声巨响,中国第一颗原子弹在罗布泊上空成功爆炸,从此改变了新中国在国际上的地位。

在中华人民共和国的发展历程中,联大的师生们响应党的号召自力更生、攻坚克难,填补了一项又一项重大的科技空白,为新中国的独立自强作出了巨大贡献。特别是邓稼先和郭永怀,他们把自己的生命献给了祖国和人民。一位女作家曾把邓稼先比作铸剑人的女儿莫邪,当莫邪跳进燃着熊熊大火的熔炉中,宝剑得到“人”的祭献,成为千古名剑。郭永怀亦是用生命为国铸剑之人。1968年12月5日,郭永怀在实验中发现了一条重要的数据线索,这一数据能使我国在热核武器发射领域获得突破性进展。他当即决定连夜搭乘飞机进京汇报。就在飞机即将着陆时,不幸发生了坠毁事故,在生命的最后时刻,他用自己的躯体紧紧护住装有核弹资料的文件箱,大火烧焦了他的身体,核弹资料完好无损。22天后,依据他用生命保护的重要资料,我国第一颗热核导弹试爆成功。

“一个民族要有自己的防身宝剑,正义之剑,这把剑就是用报国志士的生命铸就的。”邓稼先、郭永怀他们就是为这个民族而生的志士。十年饮冰,难凉热血。联大人对新中国这片热土深沉的爱,让自己的民族、同胞不再受列强欺凌的责任和担当让人感动。正如沈从文先生在《云南看云》里写的:“战争背后还有个庄严伟大的理想,不仅是我们要发展,要生存,还要为后人设想,使他们活在这片土地上更好一点,更像人一点!”

西南联大师生为学术、为事业而拼命的精神深深地震撼着当代有良知的人们。费孝通先生评价曾昭抡先生的一段话应该引起我们的深思:“没有这样的人在那里拼命,一个学科是不可能出来的。现在的学者当个教授好像很容易,他已经不是为了一个学科在那里拼命了,他并不一定清楚这个学科追求的是什么,不一定会觉得这个学科比自己穿的鞋更重要。”与联大人相比,我们现在缺的不是物质上的富裕,缺的正是他们那种“拼命三郎”的奋斗精神。

回顾西南联大时期,闻一多、华罗庚两家14口人,在一间只有16平方米的阴湿厢房里共同生活了一年多。后来,华罗庚伏案于牛圈的顶棚上面,完成了上百万字的成名专著《堆垒素数论》。在昆明,日寇飞机轰炸是常事,有一次敌人的飞机把吴大猷夫妇的小茅屋炸塌了半边,土墙压碎了他们盛粮食的瓦缸,里面的半缸面粉和泥土碎瓦片混在了一起。生着病的妻子只好每天把混合着泥土的面粉揉成面团,用水反复搓洗,最后用仅剩下的一点儿面筋为上课归来的丈夫充饥,就这样支撑了半个多月。这就是培养了3个诺贝尔物理学奖获得者的伟大博士的生活。教授们是这样,学生们的情况更可想而知,往往几个人合用一本教科书,缺衣少食更不用说。

邓稼先在联大学习时靠姐夫郑华炽接济,由于饭量大,一家人节省的口粮根本不够邓稼先吃,他只好利用课余时间给人送报纸、当电灯匠打工挣钱,勤工俭学。中国历史上第一个地质学女院士郝诒纯靠给别人洗衣服、当保姆、刻蜡版挣钱,最终完成了在联大的7年学业。跑警报,泡茶馆,吃夹有砂粒、稗子和老鼠屎的“八宝饭”是当年联大生活的标志性写照。教授们一边跑警报,一边给学生们讲课,学生们在图书馆抢不到座位,就去街道的茶馆里写论文、做试卷。就是在这样的环境下,钱穆写出了《国史大纲》,汤用彤写完了《中国佛教史》,冯友兰完成了《贞元六书》,吴大猷写出了《多原子分子结构及其振动光谱》,等等。上世纪40年代初,林语堂在昆明看到联大的状况后说:“联大师生物质上不得了,精神上了不得。”联大人这种刚毅坚卓、不屈不挠、自强不息的奋斗精神,不由得使我想到了自力更生、艰苦奋斗的延安精神。延安时期,同样也是物资相当匮乏,物质条件异常艰苦,但到处都能听到革命战士、热血青年嘹亮的歌声,到处都是理想高扬、激情燃烧。正是因为联大师生们坚守着这种精神,才能在一穷二白的基础上创造出中国教育史上的奇迹。现在,我们大学的实验室越来越宽敞,设备越来越齐全,完全有能力、有条件攻坚“卡脖子”的技术难题,为实现伟大中国梦而奋斗,进而创造属于我们这一代人的历史贡献。

“匈奴未灭,何以家为?”自古以来,中国人就信奉“天下兴亡,匹夫有责”的信念,将国家的命运与自己的命运紧密相连。西南联大师生们的事迹,是爱国主义精神的生动写照。在那烽火连天、困顿不堪的岁月里,他们以无畏之姿坚守着对祖国的无限热爱,对知识的执著追求,以及对民族复兴的坚定信念。他们如同璀璨的星辰,照亮了黑暗的时代,更为后人树立了不朽的榜样。这份精神力量,跨越时空的界限,依然在新时代熠熠生辉。

作者单位:陕西省咸阳市三原县教育局

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载