《临床检验基础》课程教学线上线下融合教学的实施与创新

作者:杨青青 刘 茜 晏 丽 钟楠楠

发布时间:2025-01-14 11:20:10 来源:陕西教育·高教

[摘 要]在“互联网+”时代背景下,随着信息化教学手段在教育教学中的广泛应用,线上线下融合的教学模式将成为高等教育的新常态,这既给高等教育教学带来了新的机遇,同时也带来了新的挑战。为了适应新的教学环境,医学检验技术专业《临床检验基础》课程组在教学中重构教学体系、整合教学内容、优化育人模式、改进考核方式,将线上教学与线下教学有机融合,旨在推进新型应用型医学技能人才培养。

[关键词]临床检验基础 线上线下融合教学 教学改革

基金项目:陕西省教育厅青年专项“新时代劳动教育与医药卫生类专业人才培养深度融合模式研究——以医学检验技术专业为例”(项目编号:23ZY005);陕西省教育厅“岗课赛证”融通模式下对标医学检验技术士(师)资格考试的系列教材建设研究(项目编号:SGH21Y0620);汉中职业技术学院2021年院级教学研究与教学改革项目(提质培优行动计划项目)“基于产教研融合的医学检验技术专业实训基地建设研究”(项目编号:HZZYJY2021136);汉中职业技术学院2021年院级教学研究与教学改革项目(提质培优行动计划项目)“新背景下医学检验技术专业教师教学创新团队建设路径探析研究”(项目编号:HZZYJY2021155)。

引 言

2023年,教育部印发《学习型社会建设重点任务》,指出构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系,构建人人皆学、处处能学、时时可学的终身学习服务体系,为教育强国建设提供有力支撑。目前,基于信息化与教育教学深入融合,线上线下混合式(OMO)教学模式,是在大数据时代到来的情况下所催生的一种新型教学模式,逐渐呈现常态化趋势,这给高职院校的教育教学带来了新的挑战与机遇。目前,国内已有一些医学检验技术专业教师在专业课教学中探索OMO教学模式,他们在改革中均取得了一定成效,发现该模式有利于调动学生学习积极性,提升教学质量。因此,如何将现代信息技术融入传统《临床检验基础》教学中,延伸学生学习范围,引导学生自主学习,提升教育教学质量就成了高校教师研究的热点问题。

《临床检验基础》是医学检验技术专业的专业核心课之一,共计108学时,主要包括了血液检验、尿液检验、粪便检验以及其他体液检验等四大部分。该门课程实践性强,实验课与理论课的课时比例为1∶1,主要培养学生的临床实践操作能力。通过该门课程的学习让学生掌握三大常规检验的操作方法,辅助临床医师明确临床疾病诊断、评估治疗效果及预后情况,旨在培养学生分析问题、解决问题的临床思维模式以及岗位工作能力。

研究资料与方法

1.研究资料

本研究选取汉中职业技术学院2022级医学检验技术专业三年制大专学生作为研究对象,共4个班级,将1、2班学生作为传统教学组(100名),3、4班学生作为OMO教学组(100名)。纳入标准:学生知情自愿参加;全国统考招生全日制医学检验技术专业三年制大专生;前期已完成《正常人体功能》《病理学与病理生理学》等医学基础课程学习。排除标准:因各种原因发生学籍异动的学生。

2.教学方法

两组授课分别由两名教师进行,均选取张纪云、龚道元主编的国家卫生健康委员会“十四五”规划教材《临床检验基础》第5版,教学内容一致,每组108课时,共216课时。

(1)传统教学组。采取以老师为中心、书本为中心和课堂为中心的教学模式,教师根据课程教学标准对授课内容进行组织,辅以课前预习和课后复习指导。通过口头讲解和板书演示等,在教室完成授课任务。

(2)OMO教学组。采用临床检验基础课程“线上+线下”混合式教学模式,课程实行“教师主导-学生主体型”教学,展现“以学生为中心”的互动式教学,借助互联网平台,把学习者的学习由浅到深地引向深度学习,并在教学设计中充分融入课程思政元素。

3.观察指标

通过设计调研题目发放调查问卷组织不同教学组学生对教师课堂教学满意度进行调研分析,学生根据自己的上课情况,自行评估;通过举行技能竞赛对不同教学组学生技能竞赛理论及实践成绩进行分析;通过期末考试对不同教学组学生期末综合考核成绩进行分析。

《临床检验基础》OMO体系构建路径

1.以学生为中心,重构教学体系

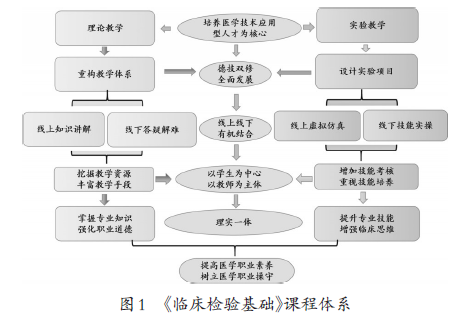

汉中职业技术学院医学检验技术专业经过多年的教学实践,形成了一套科学的教学体系,在线下教学中运行良好,获得了学生的一致好评。“互联网+”时代为了更好地适应新的教学环境,临床检验基础课程组教师将教学体系进行了重新构建,如图1所示。将信息化教学手段应用于理论教学中,通过中国慕课、智慧职教等在线开放平台,充分搜集课程资源,开阔学生视野,并通过章节测试、在线讨论等形式检验学生线上学习效果。在线下教学中教师对整本书的重难点进行梳理、讲解,通过主题研讨、分组讨论等方式为学生答疑解惑,强化学生对知识点的理解。在实验教学中,教师利用线上虚拟平台让每一位学生进行反复操作,以达到掌握检验原理,熟悉检验过程的目的。在线下教学中再次巩固提升,切实提高学生技能操作水平。在整个课程的教学中课程组教师充分挖掘思政点,将思政案例融于日常教学中,加强德育建设,培养有职业道德、有高超技艺的应用型医学检验人才。

2.以教材为核心,整合教学内容

(1)理实融合,提升专业技能

临床检验基础课程教学内容主要涉及血、尿、粪三大常规检验,要求学生掌握临床检验目的、检验方法以及临床意义。传统的教学模式通常按照先理论后实践的顺序进行教学,即教师先讲授实验原理、临床意义,之后学生进入实验室进行验证,容易出现理论与实践脱离的状况。临床检验基础课程教学团队立足教材,将信息化手段融入传统教材中,加入动态教学资源,最终实现理论与实践教学的“动静融合”。教师梳理晦涩难懂的知识点,整合线上公共资源,通过慕课(MOOC)、智慧职教、云班课等发布给学生进行课前自学,引导学生自主思考。线下开展项目化教学,按照检验科的工作情境设计教学内容。例如,在红细胞检验一节中,通过贫血案例解读分析,将学生引入工作情景,激发学生自主思考,为了进一步明确诊断,还需要做哪些检查。学生通过查阅资料、小组讨论得出结论,即需要做红细胞计数和血红蛋白测定。教师引导学生自主学习红细胞计数的方法,并在实验室进行实验验证,将理论知识巧妙地融入实验课程中,使理论教学与实践教学紧密连接。

(2)学科融合,搭建知识体系

《临床检验基础》的授课内容与《生物化学检验》《血液学检验》《临床检验综合技能》等多门专业核心课有交叉融合现象。任课教师对课程交叉内容进行归纳总结,在课堂教学中把握主次,在线上通过测试、分组讨论等方式“忆故知”,线下通过实操“熟技能”,帮助学生搭建完整的医学检验相关知识体系,使学生执业资格考试通过率、专升本升学率显著提升。例如,贫血的检查与诊断在《血液学检验》和《临床实验技能》中均有涉及,《血液学检验》重点讲解的是各种类型贫血的病因以及鉴别诊断,《临床检验综合技能》重点要求学生掌握红细胞计数及血红蛋白检测的方法和操作步骤。《临床检验基础》中主要关注了贫血的概念及贫血的实验室检查方法以及各种检查方法的实验室评价。尽管知识点是相同的,但教师讲授时的侧重点不同,将几方面内容进行融合,有利于同学们构建系统的知识构架,将书本知识和临床工作联系起来,达到融会贯通的效果。

(3)双线融合,弹性分配学时

OMO教学,是对未来教育、教学理想状态的勾勒和描绘。但是,现阶段我们所面临的是线上学习教学视频“心猿意马”、章节测试“敷衍了事”、互动问答“貌合神离”,线下教学课前准备“临渴掘井”、课中互动“卯不对榫”、课后反思“不尽如人意”,如何将这两者高度融合,充分发挥两者的独特优势呢?我们在《临床检验基础》的教学中,对线上教学和线下教学的时间和教学内容进行了合理的调整。例如,在白细胞分类检验一节,教师利用中国慕课、智慧职教等平台找到不同类型白细胞的形态图,在线上设计小游戏“连一连,辨一辨”,让学生反复练习,辨认细胞形态,直至游戏通关。在线下教学中,主要进行了血涂片的制备和染色等技能内容的教学。通过对教学内容进行调整,在线上利用新媒体手段讲解晦涩、抽象的知识点,使学生将重难点吃透;在线下进行实操内容的学习,使学生固掌握实验技能。在每一章节应用此方法,找到线上和线下教学的侧重点,使两者有机融合在一起,提升教育教学质量。

3.以教师为轴心,优化育人模式

2019年,国务院在《国家职业教育改革实施方案》中指出,高等职业学校要培养服务区域发展的高素质技术技能人才。课程质量是决定人才培养质量的关键因素。全面深化高职院校教育教学改革、提高人才培养质量的根本动力是课程改革,而教师则是课程改革的始动者,所以,教师能力的提升显得尤为重要。

(1)拓宽知识视野,提升教学能力

伴随着科技的快速发展,检验技术的更新与发展速度日新月异,这也就意味着作为知识的传播者——教师,需不断更新自己的知识储备,教师要结合职业教育教学的改革要求和标准,既要对课本上的理论知识熟练应用,还要了解该课程在临床实际工作中的新研究、新技能、新方法。在课程教学中,教师要以教材为中心组织课堂教学环节,渗透研究前沿,同时,基于临床检验基础与临床疾病关系紧密的特点,课程组教师在课堂中引入相关病例,引导学生分析发病机制、查找发病原因、为临床疾病诊断提供实验室依据。此外,需加强教师自身信息化教学能力,立足学情,找到学生的“兴趣点和兴奋点”,达到寓教于乐、融学于趣、化教于心的实效。

(2)提升专业技能,重视实验教学

《临床检验基础》是一门对实践动手能力要求较高的课程,实验课时占比50%。目前,该课程教学团队的教师大部分都是高学历的青年教师,缺乏临床工作经验。基于此现状,该课程团队教师利用寒暑假时间积极到医院检验科进行顶岗实践,参与临床实验室工作,学习临床实验室先进的检测方法。此外,该团队教师利用课余时间考取临床检验技术(师)资格证,将执业资格考试的考点融入日常教学中,提高学生考证通过率,促进学生高质量就业。

(3)不忘育人初心,德技双修并行

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人。《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观。专业课程作为课程思政建设的重要载体,就要求教师在教学过程中要有意、有效地对学生进行思想政治教育。课程思政要充分地发挥课程的德育功能。

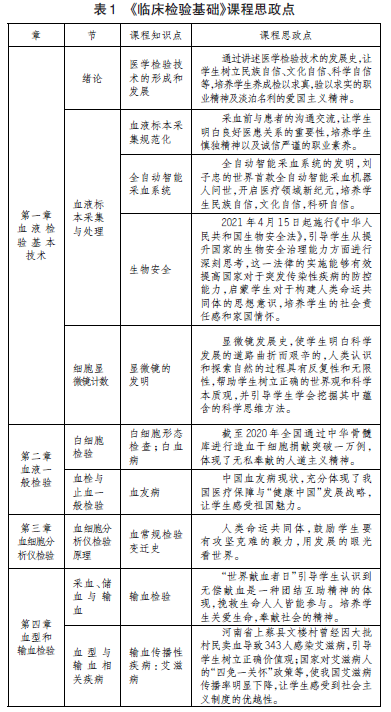

在此背景下,课程组教师将“三观”教育融入课程教学中,使专业教育与思想教育相结合。在“互联网+”背景下,学生可及时广泛地获取大量的信息,鉴于此现状课题组教师关注社会热点和捕捉学科前沿,找到能使学生感兴趣的思政点。课程教学团队结合专业特点和学科思维模式,梳理教学内容,在每个章节中挖掘精神养料,补充和更新课程育人的资源,持续塑造学生的“三观”,课程部分内容与德智融合育人案例如表1所示。由于《临床检验基础》课程理论学时较少,课题组教师在实验课和线上教学平台中利用碎片时间,分享育人案例,引发学生自主思考,促进学生德技双修。

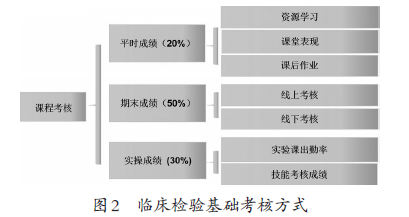

4.以质量为重心,改进考核方式

考核方式是教育教学的风向标,也是学生最为关注的教学环节之一。随着线上教学的开展,学生在“钉钉”“云班课”“虚拟仿真”等学习平台留下大量的学习印记。因此,将线上考核融入课程考核中,构建多元化的学习效果评价体系,是目前教育教学改革过程的必要环节。《临床检验基础》课程考核方式,如图2所示,主要包括了平时成绩、期末成绩、实操成绩三大部分。平时成绩是通过增加线上资源学习情况,即学生通过运用“云班课”“虚拟仿真”等参与学习、课前课后随机测试、小组讨论等建立过程性评价。期末成绩分为线上考核成绩和线下考核成绩,主要是评价了学生的线上学习效果和线下学习效果,为后续改进教学方法和教学模式提供支撑。此外,在原考核方式的基础上,增加了实验考核部分,有助于强化学生实验技能。经过课程组两年的实践,使学生的学习成效显著提升。

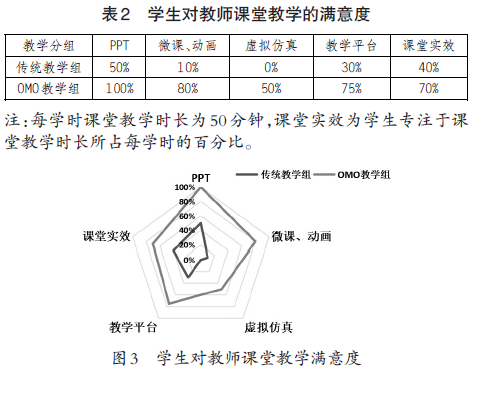

1.学生对教师课堂教学的满意度

通过学生对教师课堂教学满意度调研,发现OMO教学组教师课堂中PPT制作水平、微课、动画、虚拟仿真、各类教学平台使用频率显著优于传统教学组,表2数据显示,OMO教学组课堂实效优于传统教学组(p<0.05),如图3所示。

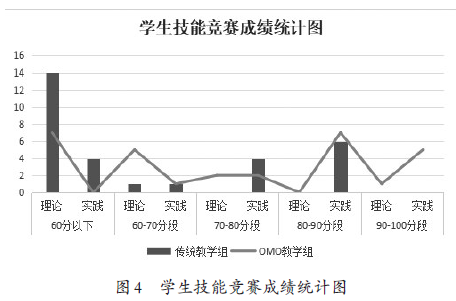

2.学生技能竞赛取得佳绩

利用随机调查表从传统教学组及OMO教学组中分别抽取15名学生参与《临床检验基础》理论及实践竞赛,对两组学生成绩进行分段统计,结果显示OMO教学组在80~100分数段优势较为突出。(p<0.05),如图4所示。

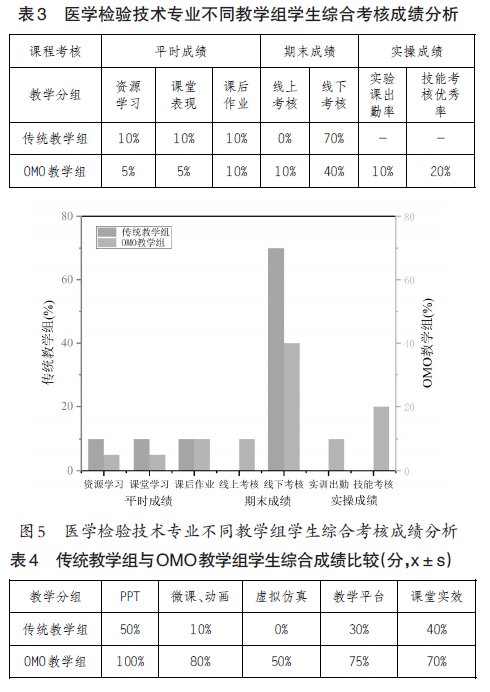

3.学生学习成绩明显提升

通过对两种教学模式考核内容进行调研。其中传统教学组考核分为30%平时成绩考核及70%期末成绩考核两部分,OMO教学组考核分为20%平时成绩考核、50%期末成绩考核以及30%的实操考核(见表3),表4显示传统教学组平时成绩、期末成绩、综合成绩均低于OMO教学组,差异有统计学意义(P<0.05)如图5所示。

小 结

OMO教学是中国教育史上一次大胆的探索尝试,该模式可以充分结合传统教学和网络化教学的优势,在调动学生的自主学习、思考的积极性的同时也发挥了教师引导、启发、监控教学过程的作用。随着信息化教学的推广,任何一种教学模式都应该符合教育部关于深化现代职业教育体系建设改革中“三服务、三协同、三融合”的要求。《临床检验基础》课程教学团队从教学体系、教学内容、教学模式、德育技能、考核方式等方面进行了初步的改革与探索,构建了以学生为中心、教材为核心、教师为轴心、育人为初心、质量为重心的线上线下融合式教学模式,注重提升学生学习能力、提升专业素养、增强专业技能等,为医学类相关课程的教育教学改革提供借鉴。

参考文献:

[1]教育部印发《学习型社会建设重点任务》[J].青海教育,2023(11):3.

[2]张新芳,王浩,甘贤兵,等.线上线下混合教学模式在生理学实验教学中的应用[J].安徽中医药大学学报,2024,43(2):109-112.

[3]李静,范晓英,张万平,等.线上线下混合式教学融入课程思政在临床麻醉学教学中的应用[J].中西医结合护理,2023,9(8):148-153.

[4]王淑荣,余进,邹香妮,等.“三全育人”视域下护理学导论课程“思政+智慧”教学模式的构建与实践[J].中国医药导报,2023,20(19):81-85.

[5]李珲.“教师为主导,学生为主体”的教学设计研究——以“勾股定理”的教学为例[J].数学教学通讯,2023(26):34-37.

[6]高迎爽.“以学生为中心”拔尖创新人才培养模式的思路探讨[J].北京教育(高教),2023(11):33-34.

[7]段振霞,李孝茹,陈浩,等.线上线下混合式实验教学的实践模式探究[J/OL].上海理工大学学报(社会科学版),1-7.[2024-04-12].

[8]金莹,张娟荣.新课程背景下深化高职院校教育教学管理改革有效性——评《教育教学管理与改革》[J].热带作物学报,2021,42(9):2763.

[9]张巍.高校开展课程思政的相关问题和实施策略——基于《高等学校课程思政建设指导纲要》的分析[J].辽宁教育,2023(10):85-87.

[10]高彩梅,张冠,吴洋,等.基于《高等学校课程思政建设指导纲要》的高职药事管理与法规课程思政教学设计的实例分析[J].黑龙江医药,2023,36(2):340-344.

[11]褚金星.高职院校课程思政评价难的机理分析与破解之策[J].中国职业技术教育,2023(5):87-91.

(杨青青、刘茜、晏丽:汉中职业技术学院;钟楠楠:贵阳康养职业大学)

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载