中高本贯通培养存在问题及对策建议

——基于陕西教育统计数据的中高本人才贯通培养研究

作者:赵春平 马军强 任江波 王旭波

发布时间:2024-12-12 10:14:42 来源:陕西教育·高教

[摘 要]中高本贯通培养是构建现代职业教育体系、畅通高素质技术技能人才成长通道、实现职业教育高质量发展的关键。本文通过分析陕西省中高本人才贯通培养的教育统计数据,揭示中高本贯通培养各学段存在的问题,剖析深层次原因,以期为陕西省域现代职业教育体系建设、信息化建设及教育统计成果转化提供对策和建议。

[关键词]中高本贯通培养 现代职业教育体系 教育统计 对策建议

本成果受陕西省教育厅2022年度教育管理专项科研计划信息化建设专项(编号:22JM010)资助。

引 言

《陕西省职业教育产教融合实施方案》明确提出促进不同学段衔接贯通,并指出推动“3+2”成为中高职衔接基本制度,健全高职分类考试制度,提高高职招收“3+2”比例。健全“3+2”单招本科、专升本制度,提高职业大学、应用型本科招收“3+2”和高职学生比例。《陕西省教育事业发展“十四五”规划》提出,推进中高职有效衔接,畅通中职学生升学通道。完善普通专升本、五年制高职招生培养机制,构建中高职、职业本科(应用型本科)、专业学位研究生纵向贯通和职普横向融通并行的现代职业教育体系,培养培训高素质技术技能人才。

陕西省中高职贯通培养现状

陕西省是实施中高职贯通培养模式试点较早的省份,从起步探索到纵深发展的过程中,形成了具有省域特色的办学模式和制度体系,通过分析陕西省2016—2022年中高职人才培养的统计数据,阐述中职、高职专科和职业本科在专业贯通、课程贯通等方面人才培养现状。

1.贯通培养中职阶段现状

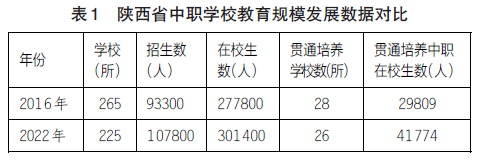

通过实践探索,融中等职业教育和高等职业教育于一体,实行五年贯通培养的专科层次职业教育是陕西国高等职业教育的重要形式,为了深入分析相关数据,笔者将贯通培养分为中职阶段和高职阶段。2022年,陕西省中职学校225所,比2016年265所减少40所;招生人数10.78万人,比2016年9.33万人增加了1.45万人,年均增长2.43%;在校生人数30.14万人,比2016年27.78万人增加2.36万人,年均增长1.37%。说明中职阶段学生规模稳中有升,中职学校办学条件整体改善,生源逐步向优质学校集中。陕西省中职学校教育规模发展数据对比如表1所示。

2022年,陕西省实施五年制贯通培养的中职学校仅有26所,五年制贯通培养招生人数占比9.73%,比2016年下降0.26个百分点,五年制贯通培养中职段在校人数占比13.86%。说明全省开展中高职贯通培养学校规模和人才培养规模普遍偏低,中高职学校合作动力不足,对接不够,从全省布局看,铜川市、西安市、汉中市、商洛市实施五年制贯通培养的中职学校比例分别高出11.56%全省平均水平8.44个百分点、5.11个百分点、2.73个百分点和2.73个百分点;铜川市五年制高职中职段招生人数及在校生人数占比领先于其他地市,主要是铜川地方高职院校重视中职生源渠道,中高职合作实施贯通培养院校相对稳定,专业匹配度相对较高。2022年全省教育统计数据显示,中职学校招生规模和在校生规模分别与高职学校招生规模和在校生规模相比,分别为0.74:1和0.66:1,说明中职招生规模呈上升态势,在校生规模达到高职在校生规模的66%。2022年高职院校面向中职学校毕业生的招生数量与面向普通高职毕业生的招生比例为3:7,说明中职生源仅占到高职招生总数的30%,高职院校生源主渠道仍是普通高职毕业生,中职毕业生升入高职继续学习比例偏低。从招生专业大类看,中职轻工纺织、旅游、文化艺术、公共管理与服务专业招生规模是高职对口专业招生数量的4.86:1、1.59:1、4.44:1、2.58:1、5.43:1、3.14:1;而公安与司法、土木建筑、食品药品与粮食专业招生规模远小于高职对口专业招生数,表明中职学校在专业设置方面同质化严重,部分专业毕业生升学概率低,面向区域行业企业办学定位目标不清晰,中高职专业匹配度低,贯通培养体系不完善。

2.贯通培养高职阶段现状

2022年,陕西省高职专科院校38所,比2016年36所增加了2所;招生人数为16.28万人,比2016年13.72万人增加了2.56万人,年均增长2.87%;在校生人数为52.62万人,比2016年39.90万人增加了12.72万人,年均增长4.72%。

2022年,陕西省职业本科学校2所;招生人数4325人,比2019年2977人增加了1348人,年均增长13.26%;在校生人数为13371人,比2019年2977人增加了10394人,年均增长64.99%。2022年,陕西省高职专科招生中五年制中职段转入生源人数达到5.14万人,比2016年增加4.16万人,年均增长31.75%;高职专科招生中五年制中职段转入生源占招生总规模比重为31.63%,比2016年增加24.46个百分点。高职本科招生中专升本生源人数532人,比2020年增加321人,年均增长58.78%;高职本科招生中专升本生源人数占招生规模比重为12.3%,比2016年增加6.49个百分点,数据显示,高职院校数量和规模增长速度远高于中职学校,为中职学生升学提供了更多机会,高职专科和高职本科面向中职毕业生招生数量也呈现逐年增加态势,尤其是高职本科对中职毕业生吸引力大,中职高职专科“3+2”模式和中职高职本科“3+4”模式逐渐成为陕西省贯通培养的基本模式,高职本科规模稳步增加,初步形成中高本职业教育贯通培养体系。

3.贯通培养专业分析

2022年,教育部《职业教育专业目录》显示,在科学分析产业、职业、岗位、专业关系基础上,对接现代产业体系,服务产业基础高级化、产业链现代化,统一采用专业大类、专业类、专业三级分类,一体化设计中等职业教育、高等职业教育专科、高等职业教育本科不同层次专业,其中中职专业358个、高职专科专业744个、高职本科专业247个,为职业教育中高本贯通培养提供了顶层专业遵循。近两年,陕西省中职和高职专科贯通培养专业数为46个,高职专科与高职本科贯通培养专业数为22个,因为全省职教本科仅有两所,因此贯通培养规模很小,但增量快。为了积累本科教育经验,在省教育厅引导下,全省8所“双高计划”建设院校与应用型本科合作探索本科层次职业教育,全省面向高职招生(专升本)的本科院校达到37所702个专业,为高职院校举办本科层次职业教育积累了经验,也为高职毕业生提供了多个机遇。笔者选择分析职教专业目录中园艺技术专业(第一产业)、铁道机车运用与维护专业(第二产业)、学前教育专业(第三产业)三个典型专业中、高、本衔接培养数据,陕西省中高职一体化人才培养在修业年限、培养目标、专业能力、课程设置、实习实训、职业资格证书等方面积累了成功经验、形成了特色模式,为进一步创新发展奠定了基础。

存在问题及原因分析

无论是从贯通培养的数量和规模,体系和机制以及内涵指标来看,全省中高本贯通培养的规模增长没有达到预期,依然存在政策引导不够、目标定位不清晰、专业匹配度不高等方面的不足。

1.中高本贯通培养的引导机制不健全

虽然国家已经明确了职业教育纵向贯通、横向融通的体系要求,出台了构建省域特色现代职业教育体系政策文件,为打通人才成长“立交桥”提供政策遵循。但是,体系建设是一项系统性、政策性很强的复杂工程,目前许多省域的现代职业教育体系还不够完善,陕西省公办的职教本科数量还太少,现有高职本科院校吸引力不够,专业匹配度不够,不能满足职业院校学生学历提升需求。制度供给方面,中高本贯通培养的模式比较单一,目前主要以中高职“3+2”模式为主,中职本科“3+4”模式才开始探索,5年一贯制浅尝辄止,一体化人才培养制度体系还不够健全,高职院校没有把贯通培养作为生源主渠道,省控“三校生”升学比例依然很小,“三校生”的天花板还没有完全打破。合作培养院校在办学模式、专业设置、人才培养目标定位、中高本衔接的课程体系等方面一体化设计不足,没有打通“中—高—本”贯通培养的政策“最后一公里”。也就是说,在推进中高本贯通培养过程中存在政策推动不足,存在地方政府、教育行政主管部门的统筹引导作用没有充分发挥出来的情况。

2.贯通培养目标定位不清晰

职业院校贯通培养不仅是打通升学天花板问题,更要关注区域经济社会发展和人的全面发展,贯通培养学校需要深度对接,针对性地研究贯通培养学校定位、专业定位、人才培养目标定位等问题。如中职学校如何巩固其基础地位,人才培养目标逐渐由过去以就业为导向转变为升学与就业并重,特别需要强化为学生后续接受高等职业教育打好知识基础和基本技能或专项技能基础,为服务本地发展的基础地位。但目前各中职学校还没有从专业与课程内涵角度为这种转变做好准备,随着宏观政策的不断调整,中职学校将成为高职教育的主要生源渠道,高职院校也需要结合生源结构的变化,重新定位其合作院校、专业、课程内容等,在人才培养体系设计过程中如何发挥高职的引领作用等。为此,在贯通培养大背景下,职业院校需要抓紧重新定位自身办学、专业设置及人才培养模式。

3.中高职专业匹配度不高

中职学校在培养高素质技术技能人才的基础性和支撑性作用明显,为现代职业教育体系筑强基础起到关键作用,中职学校的办学效果和人才培养质量直接决定着现代职业教育体系建设成败,决定着中高本贯通培养的成效。对照国家职业教育专业目录中各层次专业设置,陕西省中高职贯通培养专业存在着匹配度不高、系统性不强等问题,主要体现在中职学校普遍没有建立专业动态调整机制,专业同质化严重,学校规模小、开设专业多、专业门类分散,组群困难。中职对接高职的目标学校不明确、中职专业与高职专业群建设对接不够,专业课程设置重叠率高、课程体系和有些课程的名称也大体相同,没有体现出中高职课程衔接、贯通设计、进阶培养的理念,中职通识课程的基础性和职业技能的基础性体现不够,关注就业多、关注升学少。同时,中职学校没有分析挖掘相近专业之间的组群逻辑,没有实现以群建校,导致中职学校学生在高职入学考试时很难选择相近的专业而影响继续进入高职院校学习。

对策建议

1.加强政策引导,完善职教体系

中高职贯通培养模式是一项政策性很强的系统工程,地方教育行政部门在省域现代职业教育体系建设中起着决定性作用,因此,应加强政府统筹协调,多部门联合、多行业参与,职业院校积极参与,建立职业教育协调联动机制,构建具有陕西省特色的“中、高、本”一体化协同发展的现代职教体系。建立并完善职教高考制度,将“三校生”作为高职单独招生考试的主渠道,不断扩大贯通培养比例,针对不同来源和学力的学生开展分层分类培养、建立长学制培养制度、学分制管理制度等。建议由政府按照区域产业发展布局规划和行业企业人才需求,顶层策划省域特色的中高本各层面学校参与实施的贯通培养模式,如:中高职“3+2”模式、中职本科“3+4”模式和高职本科“3+2”模式等,针对目前中职学校专业设置同质化现状,支持由高职学校牵头组建中高职职业教育集团(联盟),对集团(联盟)内同质化学校专业进行整合,建立集团内校际合作共建专业、共享教育教学资源、联合招生等机制。如:西安市在全省率先实施职业教育“名校+”工程,探索出5种类型的职业学校合作办学模式,收到很好效果。集团(联盟)按照高职院校专业群组群逻辑(即由若干个工程对象相同、技术领域相近或专业学科基础相近的相关专业组成的一个专业群),延伸人才成长链,健全相应的管理运行及考核政策机制,引导职业院校积极合作开展贯通培养专业论证,确定中高本贯通培养专业目录,一体化制定中高职贯通培养一体化人才培养方案、课程体系、课程标准、考核评价标准等。与此同时,将职业教育贯通培养项目纳入“双高计划”建设、“双优校”建设以及省级重点教育改革发展项目,加强业务指导和过程监督,加强职业院校管理干部和教师业务培训,调动职业院校开展贯通培养的积极性,提升培养质量。

2.聚焦产业发展需求,设计贯通培养体系

职业教育贯通培养体系是现代职业教育体系建设的重要组成部分,职业教育人才培养体系建设内容包含各层次职业教育制度体系、专业体系、课程体系、教学内容、质量保证体系等方面,职业教育的跨界性、人才培养的多主体、长链条决定了体系建设的复杂性,建议由地方教育行政部门统筹区域内行业企业资源、职业教育资源,组织区域内产业链链主企业与中职、高职和职业本科等学校、科研机构等单位代表共同开展调研、座谈等,尽快研究建立具有区域特色,满足产业发展需求和人才成长需求的中高本贯通培养的制度体系,建立起中职、高职和职业本科之间贯通培养的对接关系。各职业院校合作研究剖析学校的办学特色,内部专业整合、课程衔接,既要有专业的匹配,还要有目标对象学校的专业群匹配,合作绘制长学制人才培养的知识图谱、技能成长进阶图谱,一体化设计“3+2”模式下专业群的建设方案、群内专业的建设方案、课程对接方案,实训设备和实习实训内容构建,分工开展分学段培养,为学生做好职业生涯规划。另一方面,从政策层面不断扩大“三校生”的招收比例,完善职教高考制度,建立职业教育贯通培养信息管理平台,研究某些基础通识课和专项基本技能免试条件,引导高职院校以集团化方式实施单独招生、职教高考招生,为中职毕业生提供更多选择机会,引导高职学校积极和中职学校对接,发挥其示范引领作用。

3.高职示范引领,巩固中职学校基础地位

随着职教体系的完善和人口结构的变化,中职学校必然成为高职学校生源主渠道,中高职院校应结合自身办学优势和区域产业发展布局,重新定位自身办学定位,明确目标院校、进行专业整合,实施分层、分类培养,创新人才培养模式,在区域职业教育体系和产业发展体系中寻求自身价值。要注重发挥高职学校在体系建设中的骨干作用,在组建职教联盟、建立“3+2”或者“3+4”贯通培养运行机制,构建高水平专业群、联合设计贯通培养的专业设置和课程体系方面发挥引导作用。特别是在面对目前中职学校专业同质化和中职学校与高职学校专业匹配度不够的现状,更要发挥高职院校引导作用,通过联盟、托管、合作共建等方式,引导中职学校明确自身定位,建立专业动态调整机制,发挥自身特色优势,确定贯通培养的专业群,明确组群逻辑,建立以群建校机制。中高本贯通培养各学校之间要明确各自培养目标任务,中职学校重点完成专业基础知识、通识课程、基本技能课程或者依据高职专业群培养目标,强化专项基础技能培养,为学生升学打好文化知识基础、职业素养基础和专项技能基础。与此同时,职业院校要建立人才分类培养机制、学分互认机制,学习成果鉴定机制等系统灵活的培养机制,为学生成长成才和高质量的就业创业打好基础。

结 语

中高本贯通培养是构建现代职业教育体系、打通技术技能人才成长路径的必由之路。因此,要不断深化产教融合,了解区域内产业结构和行业企业人才需求,制订完善政行企校各方协同的中高本贯通培养机制;明确中职学校在中高本贯通培养中的基础性地位,按照人才成长规律研制“中、高、本”一体化人才培养方案;在各区县职教中心、区域内高职和职业本科学校合理规划,在培养周期长、技能要求高的一些专业开展中高本贯通培养试点;搭建中高本贯通人才培养平台,制定中高本贯通培养学籍管理系统,将学生学籍档案信息、各阶段学习课程及获得学分、综合素质报告、升学与就业等信息上传平台,建立各分段培养学校学籍管理及学分互认机制,将中高本贯通培养模式落地落实。

参考文献:

[1]夏美艺,王晓光.青海中高职贯通人才培养存在问题及对策研究[J].中国产经,2020(21):59-60.

[2]张开江,苗兴国.现代职教体系下中高本人才贯通培养路径研究[J].教育与教学研究,2022,36(6):81-97.

[3]封常秀.中高职贯通培养一体化课程体系建设的有效策略[J].青岛职业技术学院学报,2022,35(1):36-39.

[4]邓来信.中高职五年贯通培养存在的三大挑战及应对策略——以青岛市中高职贯通培养为例[J].河北职业教育,2021,5(1):27-29.

(赵春平、马军强、任江波、王旭波:西安铁路职业技术学院)

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载