应用型本科高校学生“双创”能力培养模式探索

作者:常璐璐 张少颖

发布时间:2024-12-12 10:11:19 来源:陕西教育·高教

[摘 要]高校“双创”教育是随着国家发展应运而生的教育类型,对国家取得高速高质量发展意义重大。在政府各项政策的重点支持下,各高校应顺应国家发展需求,而高质高效地培养“双创”人才便显得尤为关键。针对应用型本科高校中部分学生进行调查研究,从高校、教师、创新平台以及学生自身等因素分析“双创”教育现状产生的原因,并结合前人研究经验,从高校、教师、平台建设等各方面进一步探索“双创”人才培养新方案,从而实现为国家输送创新人才的目的。

[关键词]“双创”能力 高校 教学改革 路径探索

基金项目:山西省高等学校教学改革创新项目(J20231828);山西省高等学校科技创新项目(2022L642)。

前 言

全球化和技术的迅速进步使创新和创业成为经济增长的主要动力。经过多年的发展,世界各国政府和社会逐渐将教育重点转向创新创业教育,认为其对地区经济发展和人民生活条件的改善至关重要,并且创新能力和创业精神的发展对于科学进步和社会发展具有重要意义。各国在双创教育建设方面也在不断投入时间和精力,如德国学者研究了创业、创新和经济发展的四螺旋模型(政府、大学、企业和社会)。日本发展了一个包括概念、课程、教学和教师准备的系统。在美国,教育创造了从普通教育到高等教育的发展体系和完整的课程体系。在此背景下,创新创业教育的管理和实践应用成为社会的迫切需求。近年来,中国政府的官方出版物详细阐述了高等教育对于营造有利于创新和创业的环境的重要性,这表明中国正在承担发展该领域的责任。

关于创新创业教育体系的总体设计,有学者提出了“产教融合”“创新链—价值链—服务链共生”“产业体系与教育体系融合”等多种观点。此外,大学的人才培养应与工业部门的需求相结合。我国第一批创业者提出了五位一体的创业教育模式,包括专业建设和改革、教育课程设置、课程实施平台、创新创业教育形式的实施、为创业者提供后续服务。在深化创新创业教育改革的后期阶段,提出了以深化教学改革和人才培养为重点,包括培养方案、课程体系、教学方法、制度创新、实践环节五位一体的创新创业教育模式。在高等教育的不同阶段反思其所处的现实困境,并寻找创新创业教育的突破口,对于加快社会发展有着非常重要的意义。

学生“双创”能力现状分析

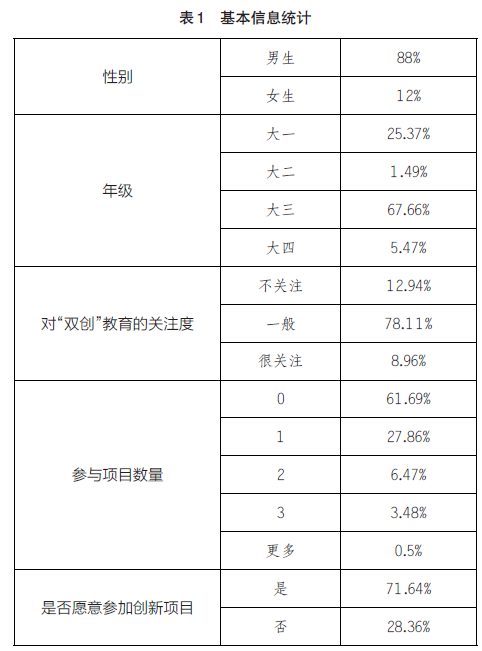

通过对山西电子科技学院(筹)食品专业的200名学生进行问卷调查,结果如表1和表2所示。

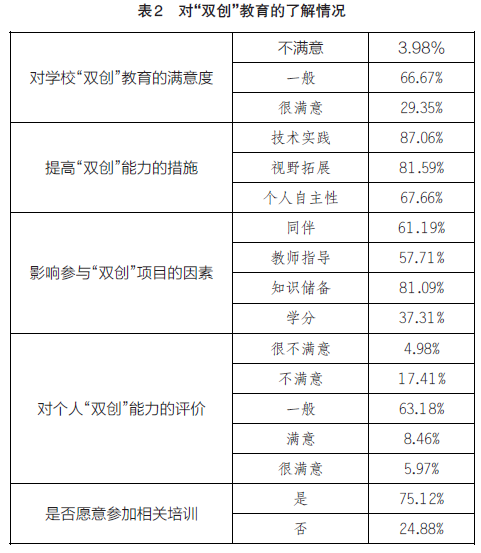

表1显示,大三阶段的学生通过前两年的学习,对于自身学习能力和性格特点已经有了明确认识,并且能够深刻意识到提升自我能力、丰富个人实践经历的重要性,所以在参与调查研究时表现得也比较积极。这种现象意味着接受高等教育之后,学生的思维模式发生了一定的转变,日益增长的学习和个人能力需求使得学生不仅希望在学业上保持优秀,也盼望在实践活动中找到自己的价值。从参与项目数量的比例分析,从未参加过创新项目的学生占到了61.69%,愿意参加创新项目、接受“双创”教育培训的学生均达到70%以上,而超过80%的学生认为个人知识储备是影响其参与创新创业项目的最重要因素(表2)。

现实存在的问题是在大学教学中,“双创”教育与专业知识教育存在不同程度的分层现象。比如前者更为重视培养有强烈创新创业意愿、有创业项目或参与创业竞赛的学生,忽视了与知识教育协同作用激发学生创新创业的潜质。尽管高校创新创业教育已经大规模地开展实施,而大学生的创业率也已达到3%,超出发达国家近一倍,但从实际的创业成功率来看,我国仅为欧美国家的1/4。这说明在我国目前创新创业教育的实际开展和所取得的效果方面,依然拥有很大的上升空间。

探讨原因,研究对策

高校在教师的职称晋升、学生学业综合考评测评、科技成果转化等内部评价标准上,存在较大的“差异化”举措,造成教师实施创新创业教育教学的能动性不足、学生参与创新创业教育锻炼的主动性不强等各种困境。另外,学校在满足学生“双创”教育的实际需求时,对学生情况以及个人兴趣方向了解不够透彻,造成导向性不足、针对性不强等问题。

高校和学生是创新创业教育的核心,而高校作为创新创业教育的主体,在教育模式中发挥着主导作用。作为实施教学环节的主要场所的一部分,大学不仅应当为学生提供创新和创业的理论和实践指导,而且还应通过“产学研用结合”协调政府、平台和地方产业之间的关系。学生作为创新创业教育的对象,要不断提高自身知识、能力和素质储备,促进个人知识学习和能力塑造。学生可以利用学校提供的创新教育模式,从各种来源获得政策、资金、信息、技术和服务援助,发挥主观能动性,策划创新和创业项目,以此来更有效地实现个人目标为社会做贡献。

多方协调,促进能力提升

近年来,国内高校针对创新创业教育的研究主要集中在创新创业教育的内涵、体系和模式探索、创新创业人才培养、创新创业教育与专业教育融合,部分研究逐渐结合时代特点、逐步结合创新创业教育与就业、“互联网+”等项目。全面推进高等学校创新创业教育改革,是顺应国家创新驱动发展战略、促进经济提质增效升级的迫切需要;是推进高等教育综合改革,促进高校毕业生更高质量创业就业的重要举措。深化创新创业教育改革需要良好的制度设计以及完备的政策体系加以保障,否则制度和政策的缺陷将是改革行动者工作受困的主要因素。社会治理体系在不同地区有着不同的运作方式,并且各项政策的实施也具有特殊性和习俗惯性,这就要求政府对一般性规律、理念和方法进行必要的调整与完善。从深化创新创业教育改革的内外部政策环境来看:一方面,国家宏观政策与各地区配套政策之间缺乏良性互动,削弱了各项政策的实施效果,阻碍了政策功能的最大化利用。相对来说,不完善的制度体系直接影响了改革效益,因此需要因地制宜,加快政策创新与配套。另一方面,高校在制定“双创”教育改革的校本政策过程中,为了贯彻政府不同部门颁发的文件精神,需要规定校内科技、教务等对应部门牵头制订方案,在这一过程中,由于涉及多个职能部门以及各个院系之间的密切配合,而改革关联方的权责边界相对模糊,致使政策易于出现碎片化,影响政策实施效果。

高校在深化创新创业教育改革过程中,应当根据自身办学实际和发展规划,围绕学生和教师两大行动主体,从细处着眼、实处着力,逐步促进校内全体人员认识创新创业教育的重要性、方向性和协同性,增强师生对改革理念的价值共识,学校应积极开展相关培训,组织优秀创新人才来校交流,传授经验,提供指导。另外,要保证与企业之间的密切联系,做到人才输送和人才实践相结合,为企业和学生提供保障和便利,实现双赢局面。教师应加强培养个人思维能力,同时从课堂、生活等各个方面引导学生积极参加创新项目,充分保证学生发挥主观能动性。

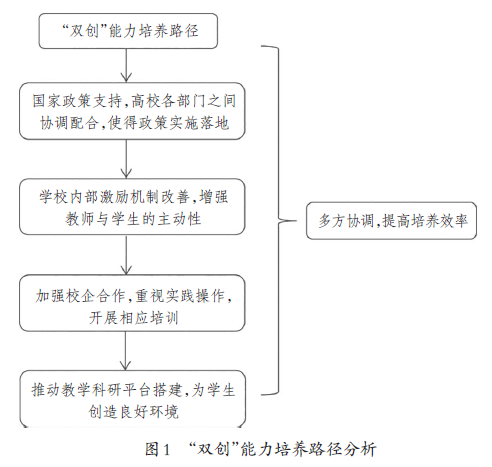

此外,对于平台载体的建设也应加强,同时夯实平台载体对深化创新创业教育改革的承载力,发挥其示范效应和集聚效应,从实现高校内部实验中心、工程中心等教学科研型平台的充分利用,到发挥校外“人才共育、技术共研、资源共用”的产教融合实训基地、技术创新与转移应用平台、文化传承与创新发展平台等各类功能型平台的开放作用,实现平台载体为创新创业人才培养提供更高水平支撑的重要价值(图1)。

结论分析

创新创业教育是联系人才、科技、现代化平台等创新要素的重要纽扣,也是加速人才流、知识流、技术流等信息要素组合融通的重要引擎。创新创业教育可以促进高等院校内部及周边创业生态系统的发展,促进国家创新驱动发展政策的落地和优化区域经济产业结构。高度促进产教融合、科教融合的教育政策已成为高校实现高质量发展的内在要求,同时也是将优质的科学资源、企业资源转化为人才培养优势的必由之路,还是提高学生就业创业质量、提升教师科研应用能力、加快科技成果转化的迫切需求。在推进过程中发挥主体作用的相关人员与创新创业教育的施教者及受教者,往往存在主体身份重叠,自然趋向于聚焦人才培养质量提升的关键环节与产业转型升级对应的重点领域,强调知识协同与人才培养的价值认同,从而推动知识的创新、生产、传播与转化。高校唯有准确把握新时代赋予深化创新创业教育改革的实质内涵,着力创新驱动和区域协同发展,进一步推进产教、科教融合,才能培养新时代“双创”人才。

作为应用型本科高校,更应坚持顶层设计与实践探索相结合、地缘因素与区域因素相结合的策略,通过健全综合评价体系、营造和谐制度环境,持续深化创新创业教育改革,使创新创业真正从理念教育转向行动教育,切实提升大学生的“双创”能力。

参考文献:

[1]赵建芬,刘钊,梁巧荣.高校转型发展背景下食品科学与工程专业实践教学体系的优化与创新[J].广东化工,2018,45(1):233-234+240.

[2]Galvao,A.R.,Mascarenhas,C.,Rodrigues,R.G.,et al.A quadruple helix model of entrepreneurship,innovation and stages of economic development[J].Review of International Business and Strategy,2017,27(2).

[3]李慧芸.新工科视域下地方高校食品科学与工程专业高素质应用型人才实践教学模式的探索与研究[J].农产品加工,2022(1):119-120.

[4]董婷.高校创新创业教育可持续发展的思考[J].江苏高教,2020(10):93-96.

[5]赵亮.创新创业教育与专业教育深度融合的高校课程体系重构——基于理论与实践角度的分析[J].江苏高教,2020(6):83-88.

[6]Tiago,T.,Faria,S.,Couto,J.P.,et al.Fostering innovation by promoting entrepreneurship:from education to intention[J].Procedia-Social and Behavioral Sciences,2015(175):154-161.

[7]Wang,C.D., Fu, B.A study on the efficiency of allocation and its influencing factors on innovation and entrepreneurship education resources in Chinese universities under the five-in-one model[J].The International Journal of Management Education,2023,21(1).

[8]Rosenthal,A.,Maciel Guedes,A.M.,dos Santos,K.M.O.,et al.Healthy food innovation in sustainable food system 4.0: integration of entrepreneurship,research,and education[J].Current Opinion in Food Science,2021(42):215-223.

[9]胡博.“新工科”下高校创新创业人才培养质量提升机制[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2020,43(4):132-136.

[10]李旭辉,孙燕.高校大学生创新创业能力关键影响因素识别及提升策略研究[J].教育发展研究,2019,39(Z1):109-117.

[11]蓝毅,刘伟钦,刘带.理工类“大创项目”质量提升路径研究[J].高教学刊,2022,8(21):49-52.

[12]董陈,孟庆瑞,梁晓波.青年教师在二本院校大创项目中的实践与思考[J].科技视界,2022(15):154-156.

[13]Murry,L.T.,Murry,J.S.,Witry,M.J.,et al.Perspectives of professionalism,self-awareness,leadership,and innovation and entrepreneurship from experiential education preceptors[J].American Journal of Pharmaceutical Education,2023,87(8).

[14]Anwar,I.,Ahmad,A.,Saleem,I.,et al.Role of entrepreneurship education,passion and motivation in augmenting Omani students entrepreneurial intention:A stimulus-organism-response approach[J].The International Journal of Management Education,2023,21(3).

[15]陈国军,陈巍,黄家才.新工科背景下基于项目化教学的大学生创新创业能力培养研究与实践[J].科教导刊(中旬刊),2020(35):31-32.

[16]孙军涛,肖付刚,张永清.基于校企合作下地方本科高校食品专业人才培养的创新实践教学模式研究[J].许昌学院学报,2021,40(5):84-87.

(常璐璐:山西电子科技学院生物与食品工程学院;张少颖:山西师范大学食品科学学院)

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载