职教本科机械设计制造及自动化专业人才培养探索

作者:张文亭 潘冠廷 穆龙涛 焦峥辉

发布时间:2024-11-12 15:12:10 来源:陕西教育·高教

[摘 要]本文针对国家制造业战略需求及地域制造产业发展趋势,围绕职教本科机械设计制造及自动化专业的发展必要性、人才培养目标、培养规格以及人才培养模式创新等展开探讨,在构建智能制造技术技能人才培养模块化课程体系、搭建产业学院育人平台、推动学生创新能力培养等方面提出了具体举措,有助于培养适应新一轮科技革命的制造类高层次人才,推动产业结构升级与人才结构优化相互促进、共同发展。

[关键词]职教本科 机械设计制造 人才培养

基金项目:2023年度陕西高等职业教育教学改革研究项目《本科层次职业教育机械设计制造及自动化专业建设研究与实践》(编号:23GY006)。

引 言

习近平总书记在全国职业教育大会上强调,要坚持立德树人,优化职业教育类型定位,深化产教融合、校企合作,深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革,稳步发展职业本科教育,建设一批高水平职业院校和专业,推动职普融通,增强职业教育适应性,加快构建现代职业教育体系,培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。职教本科作为现代职业教育体系的重要组成部分,承担着搭建职业教育立交桥的关键角色。

随着《中国制造2025》等国家发展战略的实施,我国创新能力显著提升,产业结构不断优化,关键技术和产品取得了重大突破。这些变革的推动离不开各级各类人才的支撑,高等职业教育担负着培养高水平技术技能人才的重任。而如何提升职业教育人才培养规格和人才定位,培养适应新一轮科技革命、满足我国产业结构转型升级需要的高水平技术技能人才,是每个职业教育从业者需深入研究和思考的重要课题。

产业结构转型升级的不断深入,改变了陕西区域装备制造业的发展方向,制造企业在市场中的角色由“传统设备提供商”转变为“多元智能化系统解决方案提供商”。企业的岗位设置正在发生变化,并促使职业教育的育人培养质量向更高层次调整与过渡。陕西工业职业技术学院与陕西理工大学、榆林学院合作开展了机械设计制造及自动化专业的本科培养试点项目,旨在探索职业本科专业建设模式,培养具备扎实理论知识、熟练掌握新质生产资料、具有现场技术处置能力、具备技术研发能力的高层次技术技能人才,为区域经济发展提供人才支撑。本文根据陕西工业职业技术学院国家级机械制造与自动化专业群的建设和本科试点工作,着力探讨职教本科机械设计制造及自动化专业发展的必要性、人才培养目标及规格等问题。

专业发展必要性

1.国家战略需要

机械制造作为一个综合性较强的产业,跨越了机械、电子、信息等多个技术领域,直接关系到国民经济各个领域的发展,尤其影响国家综合实力提升及国防力量的增强。国家战略文件的连续提出进一步深化了制造业的发展,强调向高端化、智能化推进。2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出,要深入实施制造强国战略,增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展。2021年底发布的《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)》,明确了我国制造业在转型升级中的实际需求,强调了数字化转型和智能化升级的重要性。

2.区域产业、行业发展需求

从地区角度而言,陕西作为我国重要的装备制造基地,从“一五”期间实施国家重点工程,历经“三线”建设时期,逐步形成了完整的产业体系。改革开放以来,陕西的装备制造业经过不断改造和提升,形成了门类齐全、特色鲜明的产业格局,在国内工业体系中具有重要的地位和使命。当前,航空航天、军工、汽车等高端制造领域对人才的需求更加迫切,要求人才具备深厚的专业知识和丰富的实践经验,能够应对复杂的技术难题和工艺挑战。

专业人才培养目标

职教本科机械设计制造及自动化专业的人才培养目标不仅要顺应国家战略需求,还需要满足地方产业发展的具体要求,以确保人才培养与社会需求的有效对接,促进产业结构升级与人才结构优化相互促进、共同发展。

在国家需求方面,通用设备制造业、专用设备制造业等行业对机械设计工程技术人员、机械制造工程技术人员、机械设计制造及自动化人员等专业人才的需求量巨大,这些行业是国民经济的重要组成部分,对促进经济增长、提高国民生产力具有重要作用。因此,培养高水平技术技能人才既是国家发展战略需要,也是市场需求的结果。

随着制造业技术的不断创新和产业结构的调整,工业化和信息化的融合使得制造业数字化、智能化、网络化成为不可避免的发展趋势,为满足生产、建设、服务和管理的一线需求,高水平技术技能人才需要具备扎实的科学文化基础和专业的知识技能。因此,专业人才培养应当注重理论与实践相结合,让学生在夯实专业理论知识的同时,丰富实际操作经验,以适应不断变化的制造业环境和技术需求。

现代社会对人才的要求越来越高,不仅要具备专业技能,还需全面发展素质,这些素质主要包括良好的人文素养、职业道德、创新意识和工匠精神等。在培养过程中,学校应注重学生综合素质的培养,培养其创新精神、团队合作能力、社会责任感等。同时,学校还应该为学生提供良好的学习和实践环境,鼓励学生参与各种社会实践活动,提高其适应社会发展的能力。

在全球化和信息化深入发展的背景下,职场竞争与机遇并存。随着制造业的快速发展,工程技术人员的竞争力与岗位要求和社会变革同步发展。因此,在人才培养中,学校不仅要注重学生创新精神、实践能力与职业素质的提高,还要重视其人际交往、认知沟通等方面的能力提升。此外,还需持续提高学生的终身学习能力和自主发展能力,培养其具备持续学习和适应变化的能力,以适应未来社会的发展需求。

专业人才培养规格

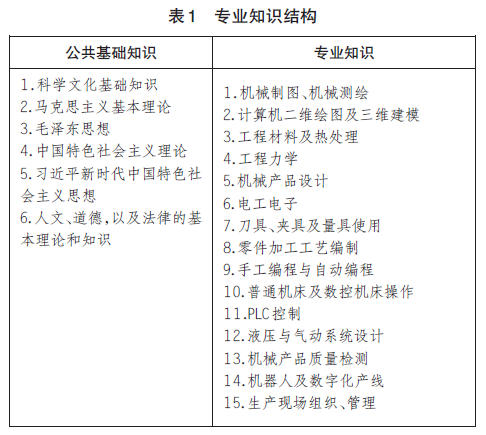

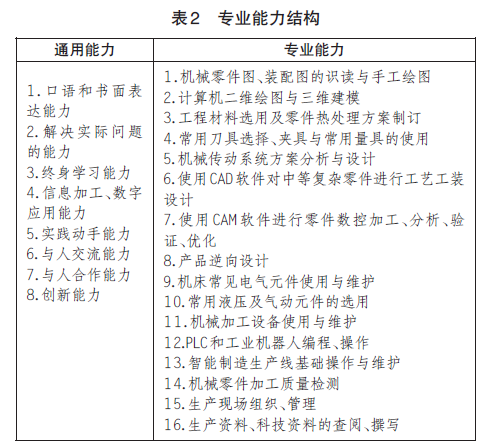

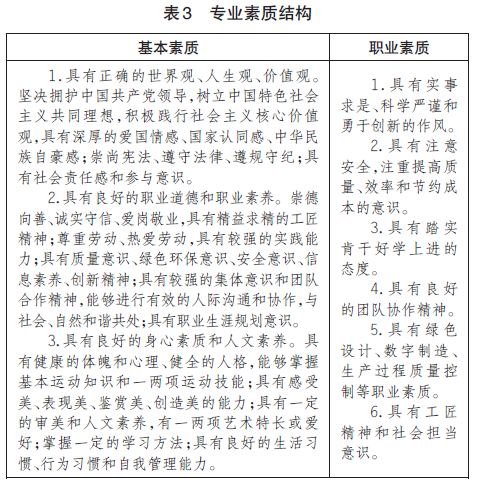

培养规格是对学生毕业时所应掌握的知识、能力、素质的具体描述。这是制订专业人才培养方案的依据,也是检验人才培养质量的起点和终点。高职院校应落实立德树人根本任务,重视德技并修,从专业层面回答好培养什么样的人、如何培养人、为谁培养人的问题。在人才培养中,根据人才培养目标及产业发展对人才的专业能力需求分析,可得到机械设计制造及自动化专业人才专业知识结构、专业能力结构、专业素质结构的具体内容,如表1~3所示。

人才培养体系构建

在制造业转型升级背景下,岗位职业能力的拓展对人才培养要求有一定影响,基于职教本科机械设计制造及自动化专业人才培养目标定位,构建新型人才培养体系,是提升专业人才培养岗位适应性和层次的必然趋势。笔者以陕西工业职业技术学院为例,探索人才培养体系构建路径。

1.构建“红色匠心”引领、“学做创一体”的智能制造技术技能人才培养模块化课程体系

学校对接“懂设计、通工艺、精技能、会管理、能创新”的智能制造产业能力需求,将“红色匠心”作为核心培养目标,聘请大国工匠、国家技能大师亲授经验,建立导师制度,实施工匠师徒结对,在技能与精神上实现传承。另外,还要构建匠心评价制度、设计多元评价标准,形成完善的人才职业素养培养体系。

以智能制造产业“数字化设计—智能化制造—专业化维护—信息化服务”技术链为起点,对接“懂设计、通工艺、精技能、会管理、能创新”的工匠能力需求,探究工匠人才培养模式,将理论教学、实践教学与素质培养相结合,形成“学做创一体”人才培养模式,并构建学生、家长、教师、单位、社会“五位一体”的评价体系,培养学生解决工程现场问题的能力。

从岗位工作任务、企业生产管理中梳理关键知识点进行知识汇聚;从理论、实践、素养等方面进行知识抽取与分类,理清不同层级知识的逻辑关系并提取知识融合点,构建智能制造岗位能力知识图谱。以知识图谱为框架,遵循职业能力成长逻辑,系统化构建“设计仿真、工艺规划、加工制造、电气控制、维修服务”5大职业能力课程模块。模块间的课程可互选,让学生在学习中不仅能够递进提升职业能力,还能跨专业融合,实现智能制造技术技能人才的复合能力培养。

2.搭建育人平台,促进产学研深度融合

搭建育人平台,促进产学研深度融合,是当下高等教育领域的一项重要战略举措。育人平台的构建既有助于学校与企业之间的紧密合作,还能有效促进教育资源与产业需求的有机结合,为学生提供更加丰富、实践性更强的学习体验。

首先,与行业龙头企业合作,共投设备与资源、协同建设产业学院,这是构建育人平台的关键步骤之一。通过与企业的紧密合作,学校可以获取先进的生产设备和丰富的生产资源,为学生提供更好的实践环境和学习条件。同时,企业的技术人员和管理者也可参与到教学过程中,为学生提供真实的行业经验和案例分享,让他们更深入地理解企业的运作模式和管理方法。

其次,依托产业学院构建“教育部协同创新中心—陕西省高校工程研究中心—咸阳市工程技术研究中心—渭城区特色产业专家工作站”四级研究服务平台,进一步推动产学研深度融合,为学校和企业提供更加便捷和全面的科研服务。通过这些服务平台,学校的教师和学生可以与各级各类研究机构及专家合作,共同开展科研项目,解决实际生产中的技术难题,促进产业升级和创新发展。

最后,以科研项目为载体,将科研成果转化为教学资源,为学生提供更贴近实践应用的学习体验,促进产学研深度融合。在这个过程中,学生不仅可以参与到科研项目的实施和成果转化过程中,更能接触到最新的科研成果和前沿技术,提升自己的实践能力和创新意识。同时,企业还可以从学校获取到高水平的科研人才和技术支持,共同推动产业技术的进步和发展。

3.以提升岗位能力为导向,加强“课证赛创”融通,推动学生创新能力培养

在当前产业高端对智能制造技术人才需求不断增长的背景下,为了更好地培养适应行业发展需要的高水平人才,必须以提升岗位能力为导向,将课程、证书、比赛、创新创业等多种培养方式融合,为学生提供全方位的创新培养。

首先,以产业高端对智能制造技术人才的能力需求为起点,对接新技术、新工艺、新标准,确定人才培养目标。随着科技的不断进步和产业的快速发展,智能制造领域的技术、工艺和标准都在不断更新和变化,所以,学校必须紧密关注行业的最新动态,及时调整和更新课程内容,确保学生所学知识与行业需求保持一致。

其次,遵循人才成长规律,根据岗位需求,以5大职业能力课程模块为依托,融入职业技能等级考证要求及技能大赛真实案例,形成系统完整的培养体系。这种以岗位需求为导向的课程设置和教学安排,能更好地满足行业对人才的需求,培养出符合市场要求的高素质技术人才。

在理论教学过程中,可以开放性的作业着力培养学生的主观创新意识,使其具备“举一反三”的思维能力。开放性的作业设计能激发学生的创造力和想象力,培养其独立思考和解决问题的能力,从而为其未来的创新能力培养奠定坚实基础。

在实践教学过程中,学校可通过多样化的作品培养学生的创新思维,使其具备应用专业知识解决实际问题的能力。实践是检验理论的最好方式,要鼓励学生积极参与各种实践项目,亲自动手解决实际问题,从而增强实践能力和创新思维。

最后,通过参与社团活动或完成科研任务,锻炼学生的创新能力,提高其解决现场工程问题的技术应用能力,如开辟以“作业—作品—产品”为导向的创新能力培养路径。这种全方位的培养模式能够使学生在不同领域都能够得到锻炼和提高,从而更好地适应未来的工作需求和行业发展需要。

结 语

本文通过分析国家战略需求、地方产业发展需求以及社会需求,探讨了职教本科机械设计制造及自动化专业的发展必要性和人才培养目标。在此基础上,进一步讨论了专业人才培养规格和资源建设方向。通过构建智能制造技术技能人才培养模块化课程体系、搭建产业学院育人平台、推动学生创新能力培养等举措,形成职教本科机械设计制造及自动化专业人才培养体系,实现了人才培养与产业需求的有效对接,为该专业的持续发展和人才培养提供参考和指导,为我国制造业转型升级提供强有力的人才支撑。

参考文献:

[1]李波,于水.从“碎片化”到“整体性”:课程思政建设的有效路径[J].黑龙江高教研究,2021,39(8):140-144.

[2]徐艳红,马云驰.“双一流”背景下高校课程思政建设路径探析[J].对外经贸,2022(5):126-129.

[3]唐玉兔,丁杰.高校课程思政的实施与发展[J].办公自动化,2021,26(20):31-32+22.

[4]姚倩倩,吴淑娟.论专业课融入课程思政的途径[J].内蒙古煤炭经济,2020(08):203+205.

[5]罗淑宇.陕西省高校推进课程思政建设实践路径研究[J].陕西教育(高教),2022(5):13-15.

[6]纪久祥,任琪,等.课程思政融入机械类专业课教学探析——以“液压传动技术”课程为例[J].南方农机,2022,53(2):190-192+198.

(张文亭、潘冠廷、穆龙涛、焦峥辉:陕西工业职业技术学院)

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载