新文科背景下《中国现代文学》课程教学体系改革与实践

作者:田德芳

发布时间:2024-10-24 15:23:51 来源:陕西教育·高教

[摘 要]在新文科建设的时代背景下,为提高教学质量,本文分析了《中国现代文学》课程教学体系中存在的问题,在教学内容重构、实践教学方法创新、现代信息技术融合应用等方面不断探索,力求从思维、素质、能力三个层面提高人才培养质量。

[关键词]新文科 中国现代文学 讲演读评 混合式教学

课题:本论文为校级《中国现代文学》一流课程(项目编号:YLKC2205)、校级《中国现代文学》课程教学团队(项目编号:JXTT2206)阶段性成果;陕西省教育科学“十四五”规划2023年度课题《新文科背景下中国文学课程大思政育人体系建构研究》(项目编号:SGH23Y2958)阶段性成果。

新世纪以来,随着互联网+、学科融合等时代发展趋势的加快,高校文科专业不断调整培养方案。2019年,教育部全面推进“四新”建设,2020年《新文科建设宣言》对新文科建设做出了全面部署。新文科建设强调通过打破学科之间的知识壁垒,促进知识之间的交叉融合与协调共享,着力于培养符合社会发展需要的高层次复合型人才。

新文科建设背景下,《中国现代文学》课程传统教学在教学内容上存在偏理论轻应用、课程思政引领不系统等倾向,在教学评价上有轻过程重结论、学生不重视课程等问题。对此,延安大学西安创新学院以新文科建设目标为引领,分析课程教学体系中存在的问题,在教学内容重构、实践教学方法创新、现代信息技术融合应用等方面不断探索,力争学生在思维、素质、能力三个层面有显著提高。

课程教学内容重构

《中国现代文学》是高校汉语言文学专业的核心课程。课程内容由作品论、作家论、社团流派论、文学史构成“阶梯四层面”,是集理论与实践为一体的专业基础课程。该课程需要学生系统掌握中国现代文学的基础知识,精读重点作家的重点作品,掌握中国现代文学史的基本线索,了解本学科的最新学术动态;通过分析中国现代文学经典名著,培养学生高层次的人文素养和审美鉴赏力,提高学生查找、阅读中国现代文学文献的能力;引导学生初步掌握写作文学研究论文技能和方法,并培养创新精神,使其为从事汉语言文学相关工作打下坚实基础。

现有《中国现代文学》教材多是分文体编写课程内容,如朱栋霖、朱晓进等人的《中国现代文学史》(高等教育出版社),以及钱理群、温儒敏等人的《中国现代文学三十年》(北京大学出版社)。此类教材注重文学作品与社会思潮的关系,加强对经典作家作品的研读。存在的问题主要是在中国现代文学思潮、文学流派流变等方面缺少系统性知识讲解,对中国现当代文学的影视改编等内容空缺。因此,在《中国现代文学》课程教学内容的重构上,可以教材为基础,对相关内容进行补充和调整,主要体现在以下三个方面。

1.史学视角 点线结合

教师可以教材为基础,打破教材的“阶梯四层面”讲授顺序,对文学思潮与文学运动、文学流派进行线性讲解,实现文学发展的连续性,然后对四大文体经典作家的作品进行重点讲解。

中国现代文学思潮与现代文化运动紧密相连,至今经历了两场启蒙运动,新文化运动是第一场启蒙运动开始的标志。改革开放以来的新时期文化,被称为第二场启蒙运动的开始,至今仍在进行中。启蒙和救亡是中国第一场启蒙运动的两大任务,并呈现为此消彼长的发展态势。20世纪80年代文化发展目标是重返“五四”,文学开始回归本体。20世纪90年代至21世纪初十年,市场经济确立以后,文学呈现为多元化发展。文学重心发生偏移,人文精神大讨论是精英文学、严肃文学边缘化,通俗文学向中心移动的一场人文领域论证,一直延续至今。2012年以来被称为新时代文学,在多元文化发展中,主旋律文学(扶贫题材、反腐倡廉题材等)得到长足发展。

应在对中国现代文学思潮发展的梳理中让学生掌握文学的基本面貌,了解文学和政治、经济、社会思想发展之间的关系,形成对中国现代文学思潮的宏观认知。指导学生解析具体的文学作品的同时,回顾文学思潮,使学生加深对作品的理解,引导学生对中国现代文学和中国当代文学的分期问题进行深入思考。

在小说讲解中,梳理中国乡土小说、家族小说等小说流派的发展脉络,建构小说发展史线索。在中国乡土小说发展中形成写实和抒情两种风格,分别对应着乡土写实派(鲁迅、赵树理、萧红等)和乡土抒情派(废名、沈从文、孙犁、汪曾祺等)。在家族小说发展中,有鲁迅、巴金、路翎等作家的创作,而新时期则以陈忠实的《白鹿原》为代表,家族小说完成了出走—回归的写作模式,从打破血缘、走向革命的主题表达完成了后革命时代对血缘的认同与回归。

在诗歌讲解中梳理出大众化和贵族化两条发展道路,以及介于二者之间的诗歌写作。20世纪20年代,胡适及早期白话诗人开创了新诗大众化写作道路,而新月诗派和象征诗派则在对大众化道路的反拨中开始了新诗的贵族化创作。冯至在这一时期追求半格律体诗歌写作,形式上是贵族化的,而内容上则是大众化追求。三四十年代的诗歌写作则沿着这两条道路继续前行,出现了中国诗歌会、解放区诗歌等追求大众化道路的写作,也出现了现代派诗、九叶诗派等贵族化写作追求,尤其是臧克家、艾青等人的诗歌写作,介于二者之间,探索出属于自己的诗歌理论和诗歌道路。

2.模块教学 知识拓展

学院从2009年开始探索《中国现代文学》课程教学内容的重构。2012年至2015年建设了《中国现代文学》校级精品课程,初步建成影音资料库、中外文学比较论文集、影视改编论文集等基本资料,形成了模块建设思路。从2021年至今,在《中国现代文学》校级一流课程和校级教学团队项目建设中以模块教学为基本思路,构建了中国现代文学基础知识、中外文学比较、影视改编、现代文学中的中小学语文教学四大模块,建设了影音资料库、课程思政案例库两个特色资料库。

多个教师完成了线上课程资源建设,以教学团队的形式,实现授课内容的共享和知识的迁移运用。线下学时分配为基础知识讲解32学时、中小学语文教学范例8学时、中外文学比较4学时、影视改编分析4学时,共计48学时。

例如,在鲁迅作品讲解中,专门进行中学语文课文《故乡》的教学拓展。让学生自学掌握《故乡》的中学教学目标、方法、教案设计等内容,以问题法引发学生对该课文的创新阅读,同时让学生以相同的思路阅读《祝福》《在酒楼上》《孤独者》等作品,并完成《祝福》的教案设计。

在影视改编方面,以张爱玲的作品改编作为专题研究,让学生了解张爱玲小说改编的现状,改编的得失及原因分析等。鲁迅、沈从文、张爱玲等作家的作品改编失大于得,与新时期影视改编的成果形成鲜明对比,由此形成对中国现代文学影视化的跨学科问题意识。

在文学比较的讲授中,让学生形成比较思维,在大量阅读的基础上,找到相同点作为比较的基础,不同点则是比较的价值所在。如《五魁》与《红高粱》的比较,张承志的《黑骏马》和鲁迅的《故乡》的比较,并对中外文学主题、文体的传承和发展进行文学史的分析。比较文学思维的形成,有利于知识的迁移拓展,可帮助学生实现跨课程知识的运用,提高学生的逻辑思考能力和知识运用能力。

3.课程思政 有机融入

立德树人是我国新时代教育的根本任务,应把课程思政与知识能力培养有机结合,形成素养、思维、能力三维培养。《中国现代文学》课程内容与中国现代革命史、思想史的发展紧密相连,课程思政内容丰富。具体体现为:引导学生学习中国现代文学中蕴含的启蒙救亡的家国情怀,追求个性解放、阶级解放、民族解放的奋斗精神,树立社会责任感、历史使命感;弘扬中国现代文学所彰显的破旧立新、开放包容的文化精神,传承和发展中华优秀传统文化,让学生增强文化自信和创新意识。

在中国现代文学的发展过程中,对中华传统文化和西方文化的接受存在消长关系,形成了兼容并包特征。因而可在课程思政内容上提炼出“三个基因”,即融入“传统基因”,培养学生的民族自豪感和文化自信力;植入“红色基因”,筑牢爱国基因和文化自信;结合时代发展需求,注入“绿色基因”,把生态文明理念融入课程思政。

另外,还要在课程思政实践中贯彻“大思政”理念,多元化开展课程思政教育教学模式,提高学生的综合素养。

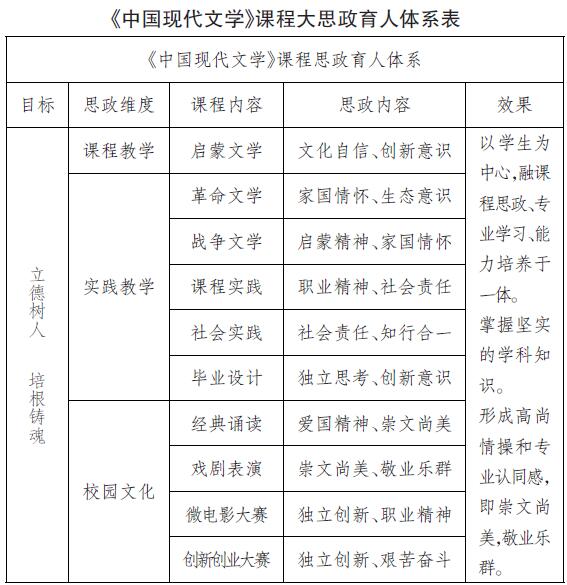

在《中国现代文学》课程思政建设方面,可通过课堂教学和课外拓展结合、线上教学和线下教学有机结合的模式,以“理实并重”的融入路径,实现立德树人、培根铸魂的思政目标。如下表所示:

课程教学方法创新

数字化学习时代,学习时间呈现碎片化的特点,对学生学习自主性要求更高。针对这一现状,学院对汉语言文学专业520名学生的自觉学习习惯、课程教学模式预期等问题进行了相关调研。通过调研数据可知:学生对《中国现代文学》课程前期的积累较少,作品阅读数量以1~3本为主,相关研究成果的阅读多是“没有看过”或“看过1~3”。说明学生文学积累不足,没有形成良好的阅读习惯。学生预习是因教师有要求,复习则是因为考试的压力,自主学习的内驱力不足。

关于课程教学模式,学生比较喜欢混合式教学模式。偏爱以看视频的方式进行线上自学,每周线上学习时长为1~2个小时,甚至更短。线上学习遇到难题时,多选择课堂问教师,或者上网查找资料,较少选择团队合作。因为学习时间紧、课业压力大等原因,多数学生在线上学习后很少登录网上学习平台。

在线下教学方法中,31.92%的学生会选择“讲演读评”教学方法,60%以上的学生积极参与作品讲评和表演环节。表演环节能做到仔细研读作品、理解作家创作意图、把握人物性格,根据自身条件选择角色多加练习,但是较少选择改编剧本。在作品讲评环节语言表达流畅、清晰,普通话标准,仪态从容大方,发言资料丰富,材料组织有逻辑性,但结论不够明确,缺少一定的创新性。学生对专业知识的自主学习热情不够、探究精神不足,需要外在学习任务的驱动。

《中国现代文学》传统教学方法以讲授为主。在新文科建设的推动下,教师应有效利用线上教学资源,解决学时不够的知识压缩问题,以线上学习引导学生自主了解知识大纲,实现文学课程知识的迁移融合。混合式教学模式可充分调动学生参与课程的积极性,实现学生为中心的课堂教学。

在具体教学中,多采用专题研讨法、诵读法、情景表演等教学方法。近两年,学院把这几大方法进行提炼概括为“讲演读评”教学法。“讲演读评”教学法是实践性强的综合性教学方法,教师是学习的引导者,学生是课程相关知识的完成者。

学期初期,教师设置与课程的相关作家作品(17个左右,不少于教学周,让学生有选择篇目的自主性),学生以小组的形式选择自己感兴趣的作品。学生最终需要完成相关作品的PPT讲解汇报、作品改编和表演视频,以诵读音频(视频)、评论写作等内容呈现,简称“讲演读评”。表演视频和课堂讲授的PPT以小组形式提交,小论文和诵读音频以个人形式提交。小组合作完成的,要求分工明确,写明各自完成的内容。各小组之间所选篇目不能重复。

例如,汉语2021级小组选择鲁迅的《阿Q正传》,解析鲁迅作品的时候,学生以PPT的形式进行分享汇报,内容集中在作家及作品的简介、思想主题分析、人物形象分析、艺术特色等方面,多是学生对网上资料的汇总,缺少明确的解析角度和深入的分析。另外,在小论文写作中,学生也存在仅有资料整合而原创性不够的现象。但是在诵读和视频表演中,学生的表现较为突出,在诵读上面实现了配图配乐朗诵,效果良好;视频表演则涉及非剧本的改编、表演录制、剪辑等内容,以业余标准衡量,效果良好。

“讲演读评”教学方法的教学成果主要有学生小论文写作、相关作家作品的PPT、表演视频、诵读音频或视频等,学生通过线上学习平台提交并保存完成任务的相关过程和材料,教师为学生打分。近两年出现了不少优秀的学生编演视频和配音、诵读等影音资料。

课程教学评价的反思

在学分制的课程教学评价体系中,学生课程成绩分布是教学评价的重要指标。《中国现代文学》课程总评成绩采用百分制,由课堂考勤(10%)、平时学习成绩(30%)、期末卷面成绩(60%)三部分构成,卷面成绩达到50分及以上,方可进行综合成绩计算。传统的课程教学评价存在轻过程重结果的倾向,导致学生平时对文学类课程学习不够重视,仅在考前突击复习。

近两年,在教学评价中注重平时学习成绩评定,平时成绩的评定主要是学习过程材料,包括课堂笔记(10分)、话题讨论(20分)、网络视频学习(30分)、作业(40分)四部分。教师线下检查课堂笔记,包括学生线上学习笔记和思考记录、线下课堂笔记和拓展思考内容等,根据学生听课的认真程度给予优良中差的评分。话题讨论和网络视频学习需要学生对线上课程进行自学,同时参与话题讨论,根据参与次数和完成质量的设置要求,由系统自动打分。作业是学生“讲演读评”的过程材料,分4次在线上学习平台提交,由教师进行线上评分。线上线下混合式教学模式的实施和“讲演读评”教学方法的落实,使得学生的学习过程有迹可循。线上学习平台的学习记录,更有利于评价学生的日常学习情况,让评价更加科学、客观。

平时成绩偏低是近两年的新现象。学生平时成绩偏低导致部分学生课程总评成绩低于考试卷面成绩,尤其在卷面高分的学生中较常出现。说明学生对学习过程不够重视,学习自主性较差,而提高过程学习所占比重,能够激发学生学习的外驱力,改变考前突击报复性学习的不良习惯。

另外,多数学生在课程考核方式的调查中表示,更喜欢选择开卷考试,以及作品评论。说明学生对闭卷考试有逃避心理,这是因为学生既不愿下功夫识记知识,又对寻找标准答案存在畏难心理。而作品评论这一考核方式比较灵活,能够考查学生对作品的理解能力、写作能力、审美能力等,有助于提供学生的人文素养。

因此,以《中国现代文学》为代表的文学类课程在课程教学评价方面有待革新,改变传统的考试分数论,将日常学习过程考评和学期底综合考评相结合。学期底的综合考评可以是调研报告、研究综述、学术论文等方式,打破传统考试中参考答案的束缚。日常学习的过程考评所占比例也需进一步提高,以改变现有的考试评价体系,调动学生的学习热情,提高学生参与教学的积极性。

《中国现代文学》课程教学体系的改革和实践是一个系统性工程,在新文科建设的大背景下迎来了改革的机遇和挑战。线上线下混合式教学模式是数字化时代学生较为喜欢的教学模式,教师需要在教学中整合现有教学资源,提高线上教学资源的质量,实现多课程、多学科知识的融合贯通,合理设置线上线下知识学习的比例和难易度。“讲演读评”教学法进一步调动了学生课堂参与度,促使学生实现自主学习,产生了数字化教学成果,也进一步了推动课程考核方式的变革。

参考文献:

[1]葛红兵.论中国现代、当代文学史的断代问题[J].当代作家评论,2002(6).

[2]田德芳.谁是《故乡》的主人公[J].中学语文教学参考,2015(9):26-27.

[3]田德芳.应用型人才培养模式下中国现当代文学教学探析[J].陕西教育(高教版),2014(11):36+38.

(田德芳:延安大学西安创新学院)

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载