“十项”常规寻本真 赋能“双减”增实效

榆林市榆阳区推进校园“十项”常规工作典型案例

发布时间:2024-10-10 16:04:50 来源:陕西教育新闻网

近年来,纷繁复杂的教学改革和层出不穷的教学模式,给学校日常工作带来巨大冲击,如何能够既跟得上时代节奏又不失教育本心,让学校真正成为学生想来愿来的乐土和筑梦圆梦的沃土,榆阳区探出了一条契合区域教育发展的“新”路子。

面对着一幢幢拔地而起的新学校、一批批现代智慧的新设备、一个个素质精良的新教师和一群群朝气蓬勃的新学生,如何实现学校发展由传统到内涵转变?如何实现师生发展由被动接受到主动实践升华?如何打造契合师生发展需求的教育教学体系?2024年,在反复调研论证基础上,榆阳区教体局印发了《关于扎实做好校园“十项”常规工作的指导意见》和《关于认真落实校园“十项”常规工作的实施方案》,拉开了撬动学校内涵提升和学生全面发展的序幕。

一是唱,让歌谣声响起来,校园充满生机

子曰:兴于诗,立于礼,成于乐。自古以来,音乐以其独特的魅力,在潜移默化中陶冶性情,塑造人格。音乐对人的教育意义时至今日,历久弥新。榆阳区珍视并传承这一教育理念,将音乐教育视为推动学生全面发展不可或缺的一环。

各学校聚焦音乐育人主题,结合校园文化特色,参照中小学生歌唱清单目录,落实“课前一支歌”“放学路队歌”等系列活动,通过音乐教师示范教唱、“一对一”指导或推送歌曲音频、MV、短视频等方式,引导学生主动学习、积极传唱经典歌曲。

深挖陕北民歌资源,建立“榆林小曲”学习基地,邀请非遗传承人入校任教,充分展现地域文化,掀起传承非遗、弘扬特色新高潮。积极借助校外资源,带领学生赴补浪河女子民兵治沙连开展研学旅行活动,学唱《夸夸咱治沙连的“八大员”》等特色歌曲,厚植红色基因,传承治沙精神。

二是跳,让大课间动起来,校园充满活力

为改变课间“圈养”现象,引导学生走出教室、舒展身体、缓解疲劳,榆阳区组织开展“特色体育大课间”评比活动,建立完善各项机制,保障孩子们玩出花样、玩出高度。

各学校因地制宜创设运动条件,围绕速度、力量、耐力、柔韧、协调、灵敏等关键要素,科学遴选、精心设计符合学生身体特征和成长规律的课间活动,让安静的课间热闹起来。积极探索“长短课间”模式,不断创新活动形式,除传统的跑步、球类运动,结合学生年龄特点,开发了旱地冰壶、撕名牌等体育游戏和益智游戏,深受广大中小学生追捧。

定期邀请区域内专业体育运动员,深入城乡学校进行运动技能指导和专业体育培训,促进校园体育专业化、竞技化、梯度化发展。个别老城区学校由于场地限制,创新编制编花篮、踩影子、滚铁环、丢沙包、踢毽子等传统游戏,既保障运动又缓解压力,课间校园内充满欢声笑语。

三是读,让图书室用起来,校园充满书香

建设“书香中国”离不开“书香校园”,推进全民阅读,青少年是重中之重。榆阳区全面加强校园阅读主阵地建设,配齐配优阅览室、图书室,确保各类经典名著、社会科学、人文自然等书籍应有尽有,品种科目广泛涉及、随时可借、即时可读。打破日常管理模式,让图书进教室、进走廊、进宿舍,探索推进书与书互换、班与班轮换、年级与年级交换等多种阅读体验,让知识的传递面更广、“书香校园”影响力更强。

定期组织开展“三会”“三赛”“三读”竞赛活动,不分学段,不拘形式,不限范围,激发学生阅读兴趣,挖掘校园阅读达人。创新开展“读书节”“课本剧表演”“读书汇报会”“诗歌散文创作”“读书沙龙”、晨诵、午读、暮省等活动,通过名家领读、师生研读、亲子共读等方式,帮助学生在阅读中陶冶情操、健全人格。

四是写,让规范字写起来,校园充满魅力

为切实解决信息化发展对师生规范书写汉字的冲击,榆阳区着力推进中小学段师生书写能力提升工作,初步形成了“以教师为主导、学生为主体、训练为主线”的规范汉字教学模式。

统一制定教师硬笔书法模板,要求教师每周至少完成2页钢笔字书写,并在校门口显著位置展示教师钢笔字、粉笔字,供学生、家长参观。各学校每周开设1节书法课,由本校书法教师、书法爱好教师担任讲师,从书写坐姿、笔画把握、字体结构等方面进行指导训练,提升学生规范书写水平。

全面加强学生日常书写监管,定期开展优秀学生作业展评工作,营造比学赶超良好氛围。根据学生兴趣爱好,组建软笔字、硬笔字社团,利用春节、中秋等时间节点,组织写春联、写诗词名篇活动,深度挖掘中华传统文化精髓,让学生认识汉字美、领略汉字美、体会汉字美。

五是做,让同学们帮起来,校园充满感恩

劳动教育是落实“五育并举”的关键环节,榆阳区将劳动教育与德、智、体、美教育相融合,引导孩子们走进校园的“田间地头”,积极参与综合实践,在劳动中提升素质、涵养品质、锤炼意志。充分根据学生年龄特征和劳动能力,科学设计劳动清单,阶梯式安排班务、家务劳动,帮助学生学会自主生活,养成勤劳俭朴品质。

各学校因地制宜,开辟大小不等的劳动实践基地,以班级为单位开展劳动体验,春耕、夏耘、秋收、冬藏应有尽有,播种、施肥、除草、浇水各显身手,同学们互学互鉴、互帮互助,尽享劳动乐趣。

组建烹饪、陶艺、泥塑、剪纸等非遗社团,邀请非遗传承人现场指导,学生在动手操作中掌握技巧、学会技术,体验劳动创造美、劳动最光荣。组织“劳动小模范”“家庭小帮手”评选活动,推选中小学生劳动实践典型案例,弘扬劳动精神,激发劳动热情。

六是赛,让大舞台搭起来,校园充满感召

赛教融合、赛学互促是创新人才培养的重要手段,是推进理论知识与教学实践转化提升的必然路径。榆阳区依托思政课大练兵、课堂创新大赛、解命题能力大赛、班主任基本功展示、德育工作案例评选等活动,加强青年教师业务培训、技能提升、专业指导,构建以赛促学、以赛促研、以赛促教工作格局。

常态化推进学生综合素质提升行动,充分结合学生成长需求,巧妙处理课堂教学、课外活动、竞赛评比等不同育人模式之间关系,科学统筹开展时间、实施范围、参与规模等要素,认真组织“三节一会”“三读三赛三会”、素质展演等活动,展示学生诵写讲画、吹拉弹唱、文体科创等方面特长,激发学生学习兴趣,调动全员参与热情。全区参与各类活动学生总量达4万人以上,近千名中小学生在国省市级大赛中脱颖而出、喜获佳绩。

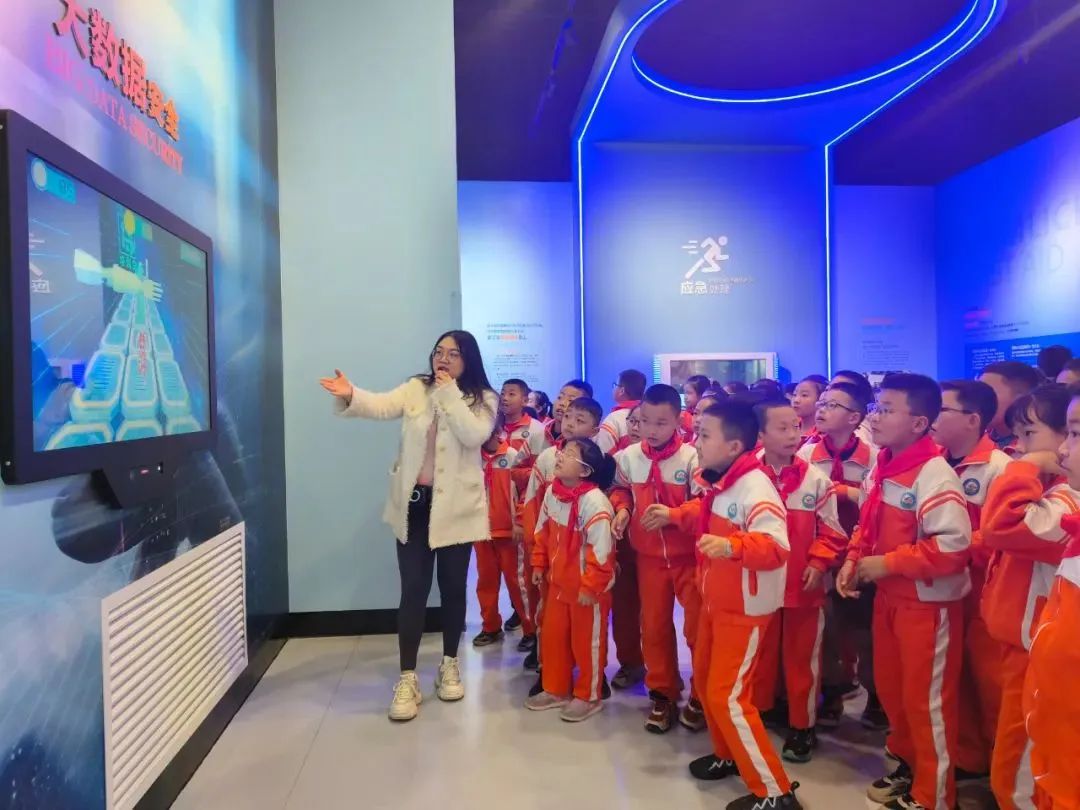

七是创,让探索欲强起来,校园充满科技

科学教育肩负激发科学兴趣、培养创新能力的重要使命,对青少年成长具有重要作用。榆阳区始终坚持以科学教育为重点,以科学活动为载体,狠抓科学教育管理,积极推进中小学科学教育改革,着力在教育“双减”中做好科学教育加法,积极创设学科学、爱科学、用科学的浓郁氛围,形成了丰富多彩、符合科学课程实际的教学体系。

高标准建设科学实验室、智能机器人实验室、航模设计室、科技体验馆等功能部室,组建“科技少年班”,分阶段开展创客发明、趣味编程、机器人编程、数字创作,引领中小学生动手操作、援疑质理、探究发现。充分依托信息化手段和实验教学资源,广泛开展“我身边的小科学、小发现”等主题活动,持续提升中小学生科学认知水平及科学技术素质。

八是研,让教科研搞起来,校园充满务实

教育大计,质量为重;质量大计,教研为先。榆阳区注重发挥校园长、教研员、骨干教师示范、指导、辐射作用,用好名师工作室、坊、站交流平台,开展课题研究、教学实验、案例分析、机制创新等工作,推动全区教研工作水平整体提升。

探索创建重点学科教研基地,聚焦课堂教学、作业设计、试题研究、素质评价等关键环节,采取“集中+自主”“线上+线下”“理论+实践”“独立+联片”“垂直+平行”等多种方式,开展“互学互研”校校行、送教送培下乡、教学业务视导、课堂达标检测等活动,打造校际畅通、学段贯通的教研体系。

加强教研员和“三级三类”骨干教师队伍管理,强化目标任务考核,每位教研员每周至少2天到中小学幼儿园开展送教送培、课堂诊断、备课指导、作业评审等活动,每位骨干教师每年至少完成3次公开课、1次校本培训、1项教学教研成果,“传帮带”作用充分彰显,以教研助力教学取得丰硕成果。

九是爱,让道德观树起来,校园充满温馨

爱是教育的灵魂,没有爱就没有教育。榆阳区始终把学生全面发展摆在首要位置,紧紧围绕“三个课堂”建设任务,深入挖掘学校育人资源,加大校本课程开发建设力度,充分利用课堂教学、课后服务、研学旅行等载体,创新德育活动、劳动教育、综合实践等育人方式,每年组织开展各类学生综合活动近千次,全流程贯穿行为习惯养成教育,全方位提升育人实效。

建立心理健康教育部门联席会议和专家包抓联系制度,城乡所有学校设立家长服务中心,组织团队定期入校开展“订单式”送培活动,建成省市级家校共育示范基地10个,织密筑牢学生健康成长关爱网。开展学雷锋、慈善捐助、“每日一善”等特色工作,带领学生走出校园、走进社区、志愿服务,助力“温暖社区、美丽社区、活力社区、文明社区”建设,传递爱的事业,赓续奉献精神。

十是评,让指挥棒严起来,校园充满竞争

教育评价事关教育发展方向,是树立正确办学导向的指挥棒。榆阳区充分发挥学生素质、教师发展、办学效益评价对指导学校提升教育教学质量的引领和促进作用,坚持以评价改革为抓手,围绕党的建设、学校管理、队伍建设、教研教改、教育活动、学生发展、校园安全、教育满意度等关键因素,依托唱、跳、读、写、做、赛、创、研、爱、评“十项”常规工作,客观公正制定评价办法,明确具体监测评价点,科学推进教育教学常规管理考核。

邀请第三方专业机构,聘请市内外专家名师,全程强化实地督导,分类监测指标点位,客观评价学校办学效益,并根据评价结果指导学校落实整改提升举措。充分利用第三方专业测评软件,开展学生体育、信息技术、实验操作、艺术素养等测评,多维度、多层次评价学生综合素质,每年评选表彰大批“新时代好少年”。

欲致其高,必丰其基。中小学教育重在夯基础、固根本,校园“十项”常规工作,仅仅是学校教育教学工作的一个缩影,根植于常规,落实在常态,榆阳区将在持续探索实践中,不断丰其形、增其质、成其彩,努力服务每一名学生、成就每一位教师。

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载