新工科背景下创新创业人才培养模式的构建与实践

——以陕西科技大学轻化工程为例

作者:吕 霞 徐卫涛

发布时间:2024-09-12 15:49:29 来源:陕西教育·高教

[摘 要]培育具有创新创业意识的高质量人才是“新工科”建设的必然选择。本文以陕西科技大学轻化工程专业为例,通过剖析创新创业人才培养方面的深层次问题,构建了“三阶梯分层次”全过程人才培养模式;将专业课程创新创业元素的挖掘和大学生创新创业训练项目作为课程和实践教学的抓手,建设“走出去、引进来”的师资培养体系和赛事加孵化的实践平台,最终达到科教、专创和产学三维度深层次融合。实践结果表明,该模式为进一步打破学科专业壁垒、推动轻工类院校各学科交叉融合、做到理论和实践的创新、为培育更多符合国家战略发展需求的轻工类人才提供了新思路、新方法。

[关键词]新工科 轻化工程 创新创业 人才培养模式

基金项目:西安市科协决策咨询课题“基于系统思维新工科模式下西安市高校创新创业人才能力体系建设”(项目编号:23JCZX017R0);陕西高校新型智库开放基金项目“轻工业人才培养发展机制研究”(项目编号:ACNM-202301);陕西科技大学2023年学生工作精品项目“内涵式发展视域下科技创新实践育人效能发挥的探索与实践”(项目编号:2023XFXM04);陕西科技大学2023年本科教育教学改革研究项目“新工科背景下双创人才培养模式探究——以轻化工程专业为例”(项目编号:23Y038)。

中图分类号:TS7 文献标识码:A

引 言

2015年5月,国务院办公厅印发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,全面部署深化高校创新创业教育改革工作。2019年4月,教育部等13个部门联合启动“六卓越一拔尖”计划2.0,全面推进新工科、新医科、新农科和新文科建设。“新工科”建设的核心在于“工程创新人才”的培养,强调学科的实用性、交叉性和综合性。因此,各高校结合自身人才培养基础、资源和定位,以及主要服务的行业、产业和地域对象探索多样化的培养模式,培养复合型工程技术人才,实现人才的精准培养与供给成为一种必然的选择。

面对我国轻工行业转型升级、提质增效的趋势,轻工人才传统培养模式与当前人才培养的要求及工科人才创新实践能力的要求脱轨。本文以陕西科技大学为例,在“新工科”建设背景下,聚焦轻化工程专业创新创业人才培育的关键问题,探索符合时代发展趋势的创新创业人才培养新方法。以期为进一步打破学科专业壁垒,推动轻工类院校各学科交叉融合,做到理论和实践创新,培育更多符合国家战略发展需求的轻工类人才,构建可复制、可推广的创新创业人才培养新模式。

陕西科技大学轻化工程专业创新创业人才培养背景

陕西科技大学是我国第一所轻工业高等院校,也是首批国家级创新创业学院和新工科研究与实践项目建设高校。学校入选首批陕西省创新创业教育改革示范的高校,并以此为契机探索形成了具有学校特色的拔尖创新人才培养新模式。截至目前,获批省级创新创业教育改革试点学院2个、省级大学生校外创新创业教育和实践基地8个、省级创新创业教育课程6门,承担省级创新创业教改课题5项,是唯一在“互联网+”创新创业大赛全国总决赛中获得“先进集体奖”的陕西省属高校。

学校历来高度重视大学生创新创业教育工作,成立了创新创业学院,副校长任院长,创新创业中心主任任常务副院长。先后出台了《陕西科技大学深化创新创业教育改革实施方案》《陕西科技大学本科生创新创业管理办法(试行)》和《陕西科技大学创新创业导师管理办法(试行)》等管理制度和办法,强化了顶层设计,激励师生参与创新创业。把创新创业融入人才培养全过程,践行创新创业教育与专业教育相融合、创新创业活动与第二课堂活动相融合、创新创业孵化与实践教学相融合的“三全三融合”的育人理念。建成“陕西科技大学技术市场”和“创客空间”等孵化基地,面向全校开设《创新创业基础》和《项目管理》等24门创新创业教育课程,其中2门线上课程和4门线下课程入选陕西省级创新创业教育课程。以组织实施大学生创新创业训练计划和“互联网+”“挑战杯”等学科竞赛为深化创新创业教育改革的动力和抓手,推动产学研深度融合发展,为培养富有创新精神、勇于投身实践的一流创新创业人才提供有效保障。

轻化工程专业创新创业人才培育面临的问题

陕西科技大学轻化工程专业是我国最早建立的制浆造纸工程专业之一,是国家级一流专业和国家级特色专业、教育部“新工科研究与实践项目”试点专业。拥有轻化工程国家级实验教学示范中心、共建纤维化学与功能材料国家重点实验培育基地等多个国家级省部级教学、科研平台,是我国制浆造纸工程领域人才培养、科学研究和国际学术交流的基地。当前国家推动创新驱动发展,提出“一带一路”“中国制造2025”“互联网+”等重大战略,以新产业、新技术、新业态、新模式为代表的新经济蓬勃发展,对轻工行业工程科技人才提出了更高要求。在加强“新工科”建设,推动融合发展,构建工科学生创新创业思维、精神与能力体系,培育具有创新创业意识的高质量轻工业人才方面略显脱节。

1.知识本位的教育理念忽略了创业意识与能力培育

工程教育专业认证标准和新工科建设的核心均体现了以产出为导向、以学生为核心、以能力培养为中心,力求培养多元化、创新型卓越工程人才。20世纪90年代中后期,SCI论文发文量和ESI学科排名成为评价高校办学实力和办学声誉的风向标,高校产生追求学科中心、知识本位的强烈冲动。学校的指挥棒也更多以论文论著作为教师、学生水平衡量的标准,缺乏创业意识与能力的培育。轻化工程系师生也呈现出重科研论文发表和项目申请,轻科研成果转化的现状。

2.传统知识教学缺乏学科、教学资源融合培育

“新工科”以培育交叉性、综合性人才为核心目标,而创新创业人才正是满足其需求的高素质综合性人才。学校科研和教学资源的合理配置和科学运用对于创新创业人才的培养至关重要。轻化工程专业作为陕西科技大学的特色专业,实力雄厚,但本科生知识结构以化学、工程、材料等为主,知识面较窄;传统的创新创业教学以通识性教学为主,缺乏与专业结合的实践,以至于专业教学和创新创业教学存在“两张皮”的现状。同时,在创新创业人才培育中“科研—教学—实践”三者之间的融合度较低,尤其是培育本科生创新创业高素质综合人才,学科优势不能完全发挥,育人效果与学科发展和行业需求之间仍存在较大的差距。

3.传统教学实践无法满足对创新创业型人才培养的需求

学生实习实训仅以完成课程目标为目的,不重视学生创新创业意识和能力的培养,导致创新创业教育实践平台的目标导向不清晰。尽管轻化工程作为应用性极强的专业,更重视实践教学环节,但受新冠肺炎疫情影响,2020—2023年学生深入实践单位实习的不确定性加大。以陕西科技大学轻化19级制浆造纸方向生产实习为例,采用邀请企业专家和校友回校讲座及本专业教师讲授相结合的模式,学生的普遍认同度偏低。而未受影响的2019年认知实习也以“走马观花”式的实践参观等被动型学习模式为主,学生无法真正将理论与实践结合。

新工科背景下轻化工程专业创新创业人才培养模式的构建

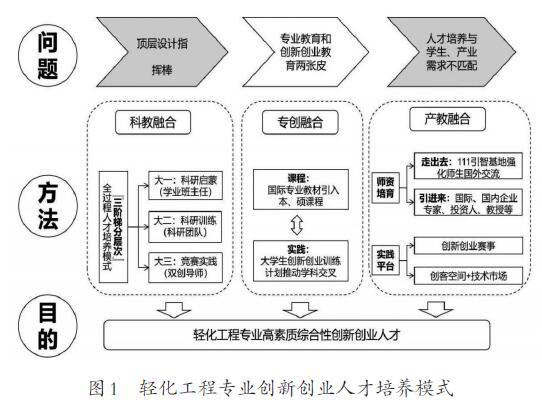

在新工科建设和轻工业转型升级挑战下,轻化工程专业提升人才培养质量,应以创新创业等综合交叉性人才培育为重点。陕西科技大学轻化工程专业经过近5年的摸索时间,构建了创新创业人才培养思路(图1)。聚焦顶层设计指挥棒、专业教育和创新创业教育“两张皮”、人才培养与学生产业需求不匹配三个问题,构建“三阶梯分层次”全过程人才培养模式,推进科教融合,把优质科研资源转化为育人资源和优势;将专业课程创新创业元素挖掘、大创项目培育作为课程建设和实践教学的重点,实现专业课程与创新创业教育的交叉、渗透、融合,在传授专业知识过程中加强创新创业教育;按“走出去、引进来”的思路做好师资队伍建设,坚持以师德为先决条件,借助师资国际化提高学生国际化视野,国际化创新创业学习,建设赛事加孵化的实践平台,实现学生产业和教育的深度融合,最终服务于培养高素质、综合性创新创业人才的目标。

新工科背景下轻化工程专业创新创业人才培养模式的实践

1.推进科教融合,解决顶层设计指挥棒的问题

以学生发展为中心,推进科技创新与教学紧密结合,把优质科研资源转化为育人资源和优势。依托科研团队和资源,推进科教融合,实现多层次多维度的机制创新。一方面,实践“三阶梯分层次”全过程人才培养模式。轻工学院于2017年起出台《轻工学院学业班主任工作办法》和《轻工学院科创综测测评细则》,在学校配备辅导员的基础上,大一学年即选拔优秀青年教师担任学业班主任,夯实学生专业基础,做好科研启蒙;大二学年,学生自主报名双向选择确定导师,进入科研团队开展系统性科研训练;大三大四学年,增设科创专项企业奖学金,以“学术导师+科研训练+学科竞赛”为抓手,积极组织创新能力突出的学生参加全国性创新创业竞赛,并特设以科研成果和竞赛成果为主要衡量标准的学术专长保研渠道,构建了“理论+实践”、普适性和个性化需求相结合的全过程人才培养模式。另一方面,出台《轻工学院创新创业工作管理办法(试行)》,成立学院科创工作推进领导小组,每年拨付专项经费,并将省级以上学科竞赛的获奖明确列为教师职称评定的标准之一,极大地调动了教师的积极性。

2.深化专创融合,解决专业教育与创新创业人才培养两张皮的问题

在轻工行业“新工科”人才培养中,树立以专业教育为基础的创新创业教育理念,将创新创业教育有机融入专业教育过程中。轻化工程专业根据人才培养定位和创新创业教育目标要求,积极推动专业课程申报参与“陕西省创新创业课程建设”,其中《从笔尖到天空——纸的蝶变与力量》获批特色线上课程,挖掘和丰富了纸基功能材料专业课程的创新创业教育资源,实现专业课程与创新创业教育的交叉、渗透、融合,在传授专业知识过程中加强创新创业教育。同时以大学生创新创业训练计划为突破口,推动学科交叉融合的新型综合性人才培育。近五年获批的部分省级项目,选题涉及材料、化学、化工、电子、物理、经济、管理等多个学科,聚焦大健康、大数据、人工智能、新材料以及国家重大战略需求等“卡脖子”技术,实现轻工行业学科交叉性高素质综合人才的培育。

3.强化产教融合,解决人才培养与学生、产业需求不匹配问题

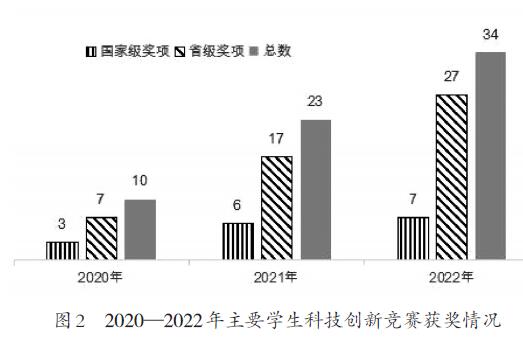

深化创新创业教育改革是解决人才培养与学生、产业需求不匹配问题的关键,核心是创新创业教育师资培育与实践平台的搭建。陕西科技大学轻化工程专业秉承“走出去、引进来”的思路,借助师资国际化来提高学生国际化视野,师资国际化主要包括支持青年教师境外访学、柔性或全职引进境外专家学者;近年来,引入了10余名经验丰富的企业专家、投资人和国际知名教授等社会资源(柔性引进外籍教授3人);组建了20余人的多元化、高水平双创导师队伍(外籍双创导师5人);队伍每年赴学校定期为学生进行实践课程教学,并安排学生海外创新创业交流学习5人;近3年,30余名青年教师参加了暑期工程实践;大力支持青年教师参加企业博士后8人和国外访学5人,提升青年教师的国际化视野与工程实践和实践教学能力。同时,学院出台《轻工学院大学生科技竞赛、创新创业管理办法(试行)》,以国家顶级创新创业赛事为实践平台,以创客空间和轻工技术市场为孵化平台,以实实在在的创业项目对学生进行实战训练,双创导师从选题、生产运营、投融资等多个角度进行全面指导,让大学生在专业创业实习中更好地认识创业艰辛、锻炼创业能力、积累创业经验。如图2所示,2020—2022年在“互联网+”“挑战杯”和“节能减排”等科技创新竞赛成绩突出,培育出“大学生自强之星”“大学生年度人物”等一批优秀毕业生。

结 语

本文结合创新创业教学改革和新工科建设理念,以陕西科技大学轻化工程专业为例,构建“三阶梯分层次”全过程人才培养模式;以专业课程创新创业元素挖掘和大学生创新创业训练项目为课程和实践教学的抓手,建设“走出去、引进来”的师资培养体系和赛事加孵化的实践平台,最终达到科教、专创和产学三维度深层次融合。以期为解决轻化工程专业创新创业人才培养顶层设计指挥棒、专业教育和创新创业教育“两张皮”、人才培养与产业需求不匹配等三大问题提供新思路,同时为轻工行业打破学科壁垒,培育高素质综合性创新创业人才提供参考和借鉴。

参考文献:

[1]闫新华,张利敏,高德文.“大众创业,万众创新”背景下高校教育的思考[J].当代教育实践与教学研究,2018(7):127-128.

[2]孙丽颖,谷炜江,宋阔.建设创新型国家背景下的大学生创新创业教育研究[J].哈尔滨学院学报,2015,36(8):137-139.

[3]颜繁森,万雷.浅析“大众创业,万众创新”背景下大学生创新创业的途径[J].中国市场,2021(31):77-78.

[4]张艳凤.应用型本科高校新文科建设对策研究[J].黑龙江教育(理论与实践),2022(6):53-56.

[5]郑庆华.以创新创业教育为引领 创建“新工科”教育模式[J].中国大学教学,2017(12):8-12.

[6]李守军,李光宇,葛海浪,等.应用型本科人才培养模式研究——以宿迁学院机械电子工程专业为例[J].南方农机,2021,52(21):172-175.

[7]吴迪,许宜申,张晓俊,等.新工科背景下大学生双创能力培养研究[J].高教学刊,2022,8(23):26-29.

[8]习近平.让工程科技造福人类、创造未来——在2014年国际工程科技大会上的主旨演讲[J].科技管理研究,2014,34(13):1-3.

[9]王文亮,罗清,李新平,等.后疫情时代高校实践教学模式的思考与构建[J].中国造纸,2022,41(5):117-121.

[10袁靖宇.高等教育:产教融合的历史观照与战略抉择[J].中国高教研究,2018(4):55-57.

[11]宋雪萍,聂双喜,何辉,等.轻化工程专业产学研协同创新创业教学模式的研究与探索[J].教育现代化,2017,4(23):64-66.

[12]石佳博,吕斌,徐群娜,等.轻化工程专业拔尖创新人才培养模式的探索与实践——以陕西科技大学轻化工程专业为例[J].中国皮革,2020,49(12):24-28.

[13]陈丽娟,袁开明.专创融合背景下“四个强化”助力创新创业人才培养探究[J].产业创新研究,2022(17):181-183.

[14]姚圣卓,王传涛,金涛涛.新工科人才培养视域下高校创新创业教育实践平台建设研究[J].教育与职业,2022(10):70-75.

[15]蒋洋.学科交叉视域下“新工科”创新创业人才培养机制研究[J].科技风,2022(22):164-166.

[16]瞿建刚,毛庆辉,王海峰.大学生创新训练项目在轻化工程专业人才培养方面的应用研究[J].轻工科技,2021,37(3):165-166.

[17]匡卫,付丽红,田荟琳,等.加强工科人才创新创业能力培养的教学与实践探索——基于轻化工程专业课教学的视角[J].教育教学论坛,2020(30):236-237.

[18]殷伟,李海艳.产教融合下的高校创新创业教育实践研究[J].科技资讯,2022,20(24):249-252.

[19]李静,杜文静,高建.新工科背景下专业教育与创新创业教育有机融合研究[J].物联网技术,2022,12(4):133-136.

[20]李永耀,程瑜,刘力.基于新工科背景下的产教融合人才培养模式探索[J].南方农机,2022,53(24):177-179.

(吕霞:陕西科技大学轻工科学与工程学院;徐卫涛:陕西科技大学科技处)

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载