阶梯向上:教学媒介的选用从哪里出发

作者:行璐

发布时间:2024-03-17 16:16:59 来源:陕西教育新闻网

开学伊始,学校的青年教师们蓄势待发,在转正定级汇报课上展示了现阶段最好的状态,值得点赞,这就是主动成长中最好的样子。大家对于教学媒介的选用呈现出了不同的特点,带给了我们课堂观察后的思考。我结合《新理念信息技术教学论》一书中关于此内容的论述,分别从媒介的定义、功能和备课的关系捋一捋如何发挥教学媒介的效能,和大家一同探讨。

教学媒介概述

教学媒介,是指在传播知识、技能和情感的过程中,储存和传递教学信息的载体。按媒介作用的感官可分为:视觉媒体、听觉媒体、视听觉媒体、交互媒体以及多媒体系统。

教学媒介选择的依据,一是教学目标(包括言语信息、智力技能、认知策略、动作技能、情感),二是教学对象(小学生的认知特点:直观形象文字以外的信息),三是教学条件(硬件、环境等),四是教学功能(要相互补充、取长补短)。根据以上的定义,我们不难看出,媒介的选用是有出发点的,也是有认知特点的,更不是万能的。

媒介的表达

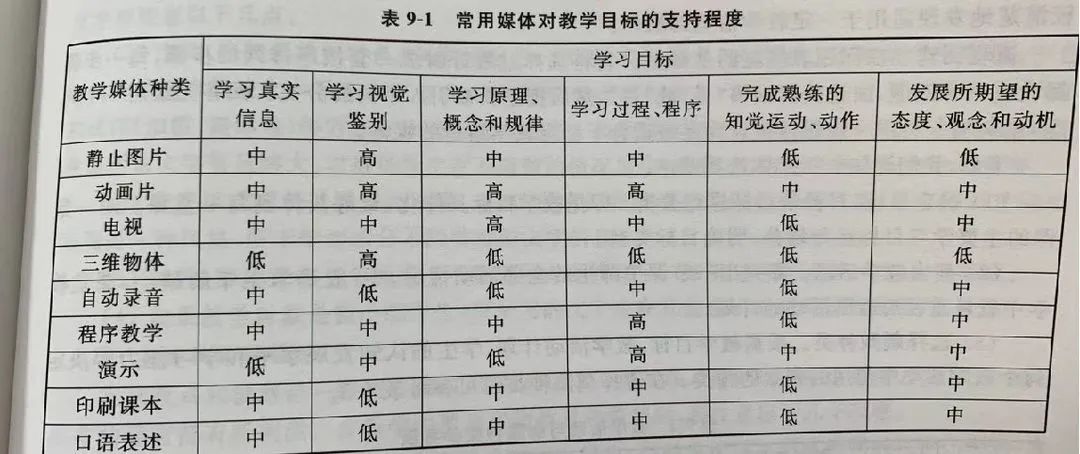

媒介表达的内容,也就是媒介的表达对教学目标的支持。现在我们常态化的使用习惯是将多媒体的制作放入大量的内容。而对照常用媒体对教学目标的支持程度表(表1)不难看出,在学习真实信息、完成动作、态度动机方面媒体发挥的能效是中或低的。所以,教师满足于把信息技术作为教材内容形象化呈现,媒体对教学目标的支持程度是有限的。而对学习视觉鉴别、学习原理概念、过程等环节借助媒体来实现,如果选用媒体种类恰当,对教学目标的支持度是高的。

表1 常用媒体对教学目标的支持程度表

例如:音乐课《赛马》中,需要学生学习二胡乐器表演的姿势和节奏,老师用了演奏的方法,这就是将学习过程、程序的显性化的呈现,教学效果就非常好。还有语文课上需要学生通过鉴别图片对应找出文中的段落,老师已经进行了口语表述,学生在有课本内容的基础上,如果教师给出重复的文字与图片,那么图片的鉴别功能就不能突出呈现。

媒介出现的能效

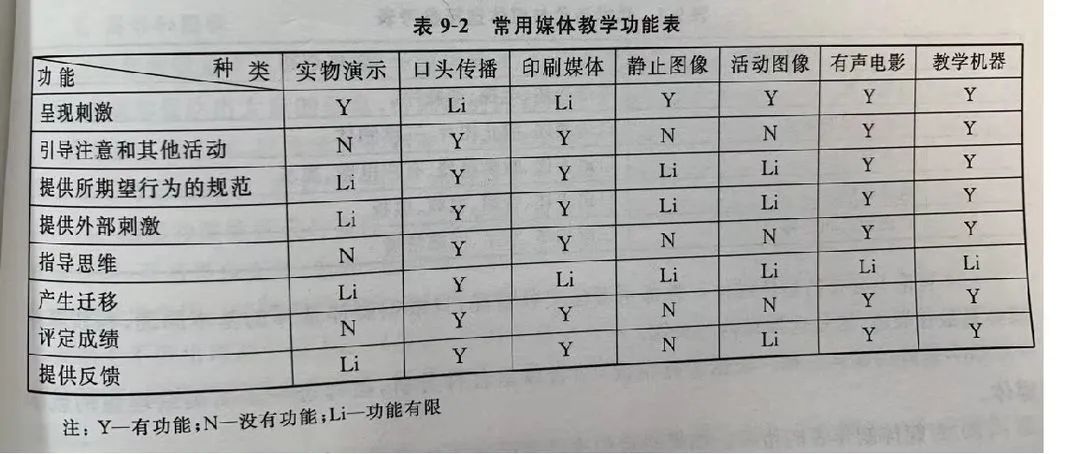

媒介出现的能效,也就是媒介要产生功能我们才用它。信息技术便捷性会容易造成这样的认识误区,就是每个教学环节都需要用媒介来刺激,也就是认为出现和功能是对等的。

比如,PPT中最常用的图片,只有在呈现刺激这一功能中有效,而其它功能其实均有限或者没有(见表2)。而我们却会花时间在找大量的图片上,看起来确实性价比是不高的。往往我们都认为口头传播还不够,必须辅以多媒体文字呈现;教材呈现也不够,必须辅以多媒体呈现。即便老师可以进行精彩的口头表达,PPT也要呈现出来这些言语信息的文字。这显然有点低估了“口头传播”的能效。

当下流行的“脱口秀”是一个口头传播有效的佐证,而且聆听时往往个体思维打开的更加真实。课堂中,其实在教师语言指导下学生经过思维暴露和分析,基于学生个体新旧知识的建构就形成了。

表2 常用媒体教学功能表

媒介与教学活动的关系

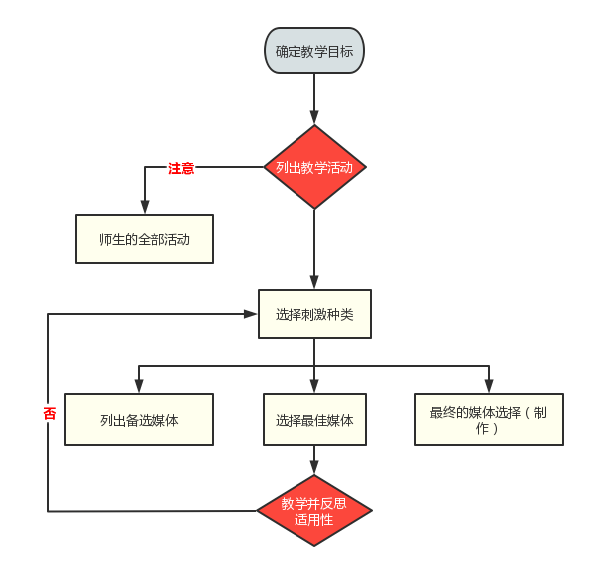

媒介出现与教学活动的关系,也就是教学目标依托教学活动实现还是教学实现。我用流程图(图1)对备课的流程进行了整理。我们首先要经历教学目标的确定和学情的分析,而后才有了教学活动的产生。既然是活动,那一定是教师充分调用教学资源来促进学生多样学习方式的过程,这个过程中学生是否“真的学了”是非常重要的,这也是教学媒介的发力点。“怎么学”且“学得更好”是我们课堂改革目前一直研究的点,那么媒介的出现就是帮我们来支持教学活动的功能,它是一种手段。而这个手段不仅是PPT,还有更多。当然PPT现在已经是整合多媒体为一身的工具了,很好用。但它仍然只是一种帮我们实现学生学习的工具而已。工具摆的太多,也会给学生错乱感,而“正中要点”的那一招才是最好的工具。

图1 教学媒介与备课流程关系图

杜威说,牢牢抓住教材与学生经验的相互联系,使学生养成一种态度:寻找这两方面的接触点和相互关系。对教师而言,我们就是如何生动的给学生呈现这一联系,符合学生认知且产生启迪。这个过程没有万能的工具可以拿来用,只有用心打磨后的工具才是有价值的。

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载