儿童诗朗读技巧摭谈

作者:安瑛

发布时间:2023-11-13 19:31:31 来源:陕西教育新闻网

摘要:朗读,也可以叫诵读。是指把文字语言转化为有声语言的活动。朗,既是说朗读者声音的清澈、响亮;读则是指念书、念文章。课程标准对学生的朗读能力有明确的要求,能用普通话,通过“正确、流利、有感情地朗读”在朗读中通过品味语言,体会作者及作品中的情感态度,学习用恰当的语气语调朗读,表现自己对作者及其作品情感态度的理解。学习朗读技巧,提高朗读能力,就是一个深刻探究文化底蕴的过程,就是一个把握文化精髓,体会语感的过程。因此,朗读者发挥创造力和想象力,以桥梁和媒介的角色,将文字语言的所不能抵达的意境,用声音再现,有声语言的审美价值,创新意义便不言而喻了。

关键词: 基调 重音 停连 朗读技能

朗读是语文老师的基本功之一,在课堂教学中,教师通过丰富多样的教学情境创设,指导学生掌握一定的朗读技巧,在把握基调的基础上,对停顿、连接、重音、语气、节奏等进行艺术加工,以便从有声语言中准确、鲜明、生动、形象地体现出原文的基本精神,表达出作者原本的创作意图。水到渠成地完成读者、编者、作者三者之间的共情对话模式。一二年级教材中,儿童诗的篇目较多,以其节奏鲜明、朗朗上口、韵味十足深受儿童的喜爱。如何引领学生通过习练,掌握一定的朗读技巧呢?笔者以柯岩的儿童诗《老树的故事》为例,摭谈儿童诗的朗读指导方法在课堂中的实施策略。

《老树的故事》四节文字都采用以儿童的口吻向老树提了三个问题,问老树的年龄、问栖息在老树身上的小鸟,小鸟的歌唱。最后还想知道老树爷爷所有的故事。提问的形式,一层一层不断追问,表现了儿童的天真和强烈的好奇心、求知欲,表现了人与树、人与鸟、老树与小鸟,彼此之间相互依存、和睦相处、自然相融的景象。

首先确定文章中的总体基调。基调是指作品的基本情调,是一篇作品“总的情感色彩和分量”。朗读时,必须准确把握作品的基调,在理解感受和语言表达的统一中,在情和声的和谐中,完美呈现作品的朗读基调。朗诵时或深沉坚定,或悲愤凝重,或喜悦明快,亦或是豪放舒展,都属于基调范畴,朗诵之前,对基调精准的拿捏是至关重要的,这对音色的调制、预期的变化等都有强烈的指向作用。每一篇作品的基调就是一个和谐完整的统一体,是作品中部分、层次、段落、语句中具体思想感情的总和,没有整体感悟,具体感容易支离破碎,没有具体感,整体感便会如水中浮萍,情感漂移,干涩发力,就好像唱歌要有音调,绘画要有色调,说话应有腔调,“调”显形态、见个性、定分寸。儿童诗的朗诵,是语言的“歌唱”、声音的“绘画”、灵魂的“说话”;它源于文字,形成于音韵,没有乐谱、没有画布,没有量化的规定,情感的张驰、语意的开合,须听凭于基调的把控。作家写文章的时候,他的思想感情是通过文章的词汇语句表达出来的,而我们朗读的时候,思想感情又是通过我们的声音、气息表现出来的。我们在朗读的时候经常要说“以情带声”“以生传情”“要变声音先变状态”,都是说要仔细体会文章的思想感情,从而把握我们朗读的主动权。

“未成曲调先有情”与唱歌一样,朗诵之前,首先得熟悉文本内容,渲染气氛,创设情境,引领学生走进美妙无比的大自然,诱发学生的好奇心和求知欲。我将整首诗的朗诵基调确定为愉悦、活泼,充满好奇与探究。上课伊始,伴随着欢快的音乐,创设朗读情境,引导质疑:你最想知道老树的什么故事?而后,呈现在学生面前的是黄山奇松,百年古树,枝繁叶茂的老树爷爷,晨光中树梢上高歌引亢的鸟儿,夕阳西下树冠上静谧远眺的鸟群……一下子就吸引住了孩子们的注意力,当学生沉浸在丰富的联想之中,将自己的已有认知线索进行重新整合的时候,老师声情并茂的配乐范读,又为学生开启了一扇推想和想象的闸门。

其次处理好停连。停连是朗读中的标点符号,是体现文本韵律美的关键所在。它解决词、词组、句子、段落、层次之间的疏密关系,使语意完整清晰,感情隐现得体。但是,只有语气准确、贴切,停连的位置和时间才会有生命的活力。作品的有声表达,气息再长,也难用“一气”来“呵成”全篇;作品的听觉接受,能力再强,也难理解“连刀成块”的内容传达。于是就必然产生朗诵者的呼吸换气,文章的句读标点,也就有了朗诵中停连运用的表达方式。朗诵创作中的停连活用,远非仅仅标明语法、点示逻辑,它是作品肌体的“神经系统”,往往是牵筋而动骨。掌握怎样断连诗句、组织好语言意思的表达对有声语言的表达作用是巨大的,而停连的错误也会造成语气的不当,将直接影响着我们对诗句内容的理解,还会使原本简单的句子读破或者发生歧义,许多言外之意是单靠标点符号无法完全表达清楚的。这首诗的停顿,我是这样设计的:

“在你身上∧安过家,”“和你▼谈过话?”“ 所‖有的故事∧和童话。”

“在你身上安过家”一句的朗读,我引导学生在“在你身上”之后,留一个气口,似乎是在发问,“有多少鸟儿在你身上,干过什么?”将这个句子用有声语言表达成一个设问句的形式,“和你”之后的停顿,主要是强调谈话对象是有所指的,“故事和童话”的停顿属于并列停顿,并列停连的朗读有利于形成抑扬顿挫的语言节奏,经过这样设计的文字也显得很规整,同时渗透着诗歌中丰富的童真童趣,完全符合儿童的认知规律和思维习惯。“所有”的“所”采用滑音处理,将孩子们充满好奇的期盼与向往提升到了一个制高点,迫切的想知道隐藏在老树爷爷身上的全部故事和童话究竟是些什么,这样的的朗读也为培养孩子的质疑能力奠定了坚实的基础,是诱发想象的技巧之一。而“有”的轻读,又为整个句子的舒展连贯做了很好的铺垫。

有时候无论是情感表达的需要还是语气强弱的处理,不仅要注意停住,还得考虑连起来。如这首诗的连我是这样处理的:

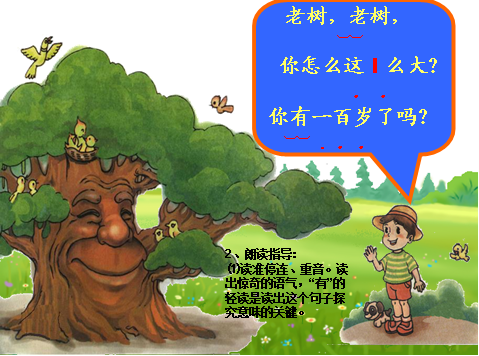

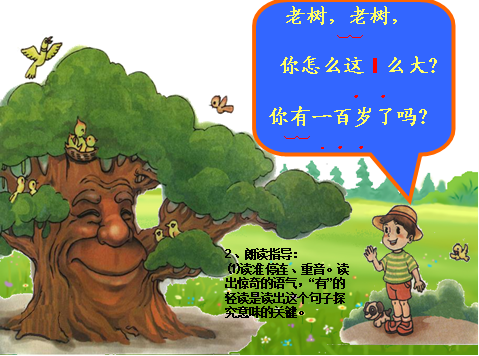

“老树,老树”在朗读时,“老树,老树”之间的逗号就被取消了。“你有”一词,在朗读时,“有”应该调值处理为半音,轻读,与“你”连接紧密,目的是为了读出孩子心中好奇、探究,想知道老树年龄的迫切心情。而“有”的轻读是读出这个句子探究意味的关键。

在处理“这些身穿礼服的音乐家”这一句时,重点知道“这些”一词的朗读,此时“些”我设计可以轻读半音,调值不发完整,这样能够比较准确的读出 疑问的急切心情,这么多鸟儿的突然出现,让孩子们的思维顿时活跃起来,儿童天生的好奇心促使他们无法抑制自己内心的喜悦和好奇,忍不住追问:“老树,老树”“快告诉我吧,告诉我——”迫不及待想探究老树秘密的心情,让呼吸都显得急促了,对老树的呼唤和请求,一股脑的倾泻而出。

因此,“老树,老树”在朗读时,逗号就被感情所淹没,自然取消了,“快告诉我吧,告诉我——” 这一句在朗读时,不仅仅让逗号消失,还得读出在老树面前撒娇的感觉,这样更能体现诗歌的韵律美,童真的无拘无束,天真可爱。“告诉我”这一句的告可以采用滑音,使得整个句子听起来像是老树爷爷跟小朋友一段妙趣横生的对话,亦或是心灵的对话,空灵的沟通和交流。一幅幅膝下承欢的图景在读者面前舒展开来,诱发联想。

重音是朗读中画龙点睛的一笔。它解决的是句子、段落中的主次问题,使语言的目的性、性感性、指向性更为明确,重点突出,强弱得体。但是,也只有在语气的带动下,重音才能凝神聚力,更有层次的表情达意,重音更是语言表达目的上的需要。我们知道,停连是朗读中常用的重要表达技巧了,它可以起到分清结构,辨明语气,正确了解文意的作用。而重音同样也是一个重要的表达技巧。它们的区别在于:停连要解决的是作品内容结构上的分合,而重音,要解决的是作品内容、词语关系的主次。重音的位置往往是多变的,不同的重音位置,语气语调不同,可以强调出不同的意思。语意的千差万别都是通过重音位置的不同表现出来的。

例如:《老树的故事》这首诗歌在朗读指导时,我这样处理了重音:

在指导这两句诗的时候,我将重音安排在“这么”“一百岁”,指导学生要读出惊奇、超乎想象、不可思议的语气来,这里“这么”“一百岁”属于强调性重音的范畴,突出强调大的范围,时间的长度,“一百岁”对于第一学段的小朋友来说,是非常大、无限遥远的一个概念。因此,朗读时的语气语调、体态语言、表情神态等朗诵因素应积极调动起来,将一个充满好奇的孩子呈现在大家面前。

这句话中“多少”设计为重音的理由是:鸟儿多的数都数不过来。由于认知水平有限,小朋友对家的概念很模糊,在他们的理解中,“家”就是爸爸妈妈和我的小世界,而你——老树,有数不清的鸟儿都在你身上安家,你该有多大?多茂盛啊?“你”是一种拟人修辞手法的运用,特别强调小朋友是把老树爷爷当成了他的好朋友,那种无拘无束的沟通、交流,让一个打破砂锅问到底的形象渐渐清晰起来。而“你”又是有所特指的,小朋友接连不断的发问都是指向老树的。

这一小节中:“音乐家”“哪”“歌”设计为重音,能清晰地感知到,小朋友的问题越来越多了,将他们认知世界里的鸟儿,比喻成音乐家,并一步一步探究,他们从哪里来?唱的是什么歌曲?这种比喻、拟人相结合的修辞手法,为学生的联想和想象创造了无限的空间。这样比喻性重音,它们使原本抽象的问题,具象化了,使被比喻的鸟儿鲜明活脱,生动可感。

这里用并列重音做了处理。关于停连的表现技巧,有一种并列停连,这一句,单纯的用并列停连还不足以表达小朋友想知道答案的急迫心情,用两个并列的重音,来突出、强调是所有的、你所知道的一切故事和童话,这样,这句话中需要强调、突出的内容就越来越清晰了。

其实,任何一篇文本的朗读技巧,都不是独立而成的,它是各种朗诵技巧的综合利用,巧妙融合的结果,尤其在朗读诗歌时,将诗歌的音韵美、结构美、建筑美、语言美有机组合,是一种艺术的地享受。充分利用新媒体资源,为学生的朗读提供强有力的技术支持与指导,让学生在课堂之外,也能够学习和掌握朗读技巧,最终达到触类旁通。学会优雅的语言表达方式。

作者单位:宝鸡文理学院附属学校

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载