基础教育视域下地方高校教师教育专业示范教学尝试

——以月相变化为例

作者:李小燕 程同伟 王路云

发布时间:2023-10-26 11:10:34 来源:陕西教育·高教

[摘 要]本文基于新基础教育对师范生素养的需求变化,以高师地理教学中的月相变化为例,通过生活情境创设、知识支架搭建、降维处理与要素叠加,以及学术情境创设和新闻素材引入等,完成集学科素养培养和师范技能强化于一体的创新型沉浸式示范课堂,以期提升高师课堂的教学内涵和效果,提高人才培养质量和毕业生达成度,并为高师教育同行提供课改交流案例和靶向,为地理师范生、中学地理教师及天文爱好者提供学习交流素材。

[关键词]高师 沉浸式 示范教学 基础教育

基金项目:陕西理工大学本科教育教学改革研究重点攻关项目(XJG2303);中国高等教育学会教师教育分会重大课题(22JS0104)。

2014年,教育部印发《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》,提出了核心素养概念。2016年,中国学生发展核心素养研究成果发布。随后,不同学科的核心素养纷纷落地,地理学最终确定将人地协调观、综合思维、区域认知以及地理实践力作为四大核心素养。随着地理学科核心素养概念的提出,基础教育新课标、新教材、新教学、新评价迅速跟进,并对高师地理人才培养和教育教学形成倒逼之势。因此,高校有必要结合基础教育市场需要,从供给方开展基于核心素养培养和践行的教育改革,从源头上解决中学教师素养提升问题,而作为高等学校育人主阵地的课堂教学,理应成为改革的最前线。但目前基于核心素养需求下的高师课堂教学改革研究还相对较少。

教育部考试中心张亚南研究员和上海纽约大学荣誉校长俞立中教授在中国教育学会地理教学专业委员会2020年的综合学术年会上均提道:中国中学生在地理学科国际赛事中最为薄弱的环节为月相知识。中学地理教师也普遍反映,月相内容抽象复杂,教师掌握得尚且不够深刻,学生学习起来更是困难,已成为高中地理教学的盲区。但月相变化是人类最先观测到,且是学生目前最易观测到的自然天象,对于人类生活影响显著,是“学习对生活有用的地理”的典型代表,也是践行综合思维、地理实践力等地理核心素养的典型案例。事实上,关于月相的研究一直从未间断,主要集中在基础教育阶段的月相变化教学设计、教具制作、实验装置改进等,也有人借助民间俗语进行月相讲解。随着网络技术的快速发展,教师开始借助Vee图知识可视化、青只课堂、Stellarium等软件进行课堂教学,此外,还有将月相变化与地质灾害、疾病以及鱼类群落结构进行相关分析的案例。但是,关于高师月相教学的研究,尤其是基于基础教育核心素养倒逼的月相变化教学研究和设计鲜有报道。

基于此,本研究以高师地理学科基础课《地球概论》中的月相变化为例,开展核心素养导向的集学科知识传授与师范技能培训于一体的创新型高师课堂教学设计,以期深度挖掘月相变化教学内容的内涵,让高师课堂成为示范课堂,既传授学科专业知识,又培养师范生的素养意识和教学实践。同时,通过核心素养架起高师教育与基础教育之间的桥梁,提高师范生人才培养质量和达成度,以更好地满足基础教育市场需要。该研究也可为高师教育同行提供教改靶向,为地理师范生、中学地理教师及天文爱好者提供交流案例。

教材分析

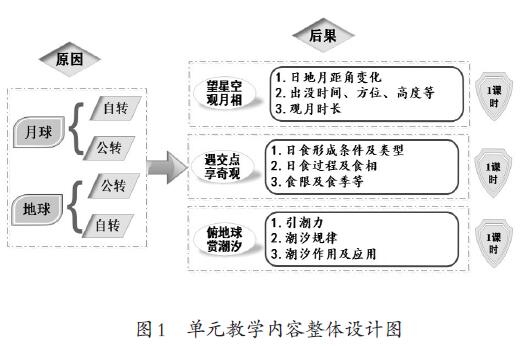

《地球概论》教材版本较多,金祖孟和陈自悟编写的《地球概论》第三版,分别将月相相关内容放置在第五节地月系和第七节地球公转的后果,共计5张相关示意图和1个表格,占5个版面;日食和月食单独作为第十一节进行讲解,共使用了9张图1个表格,9.5个版面,海洋天文潮汐紧随该内容之后。在福建师范大学余明编写的《地球概论》第二版中,将该内容放置在第五章第一节日月地系,内容依次为月球绕转地球运动、月相和交食三部分,随后讲授的是天文潮汐。月球绕转地球和月相部分共计4张图1个表,3.5个版面;交食部分有10张图5个表,12个版面。月相的产生和变化源于日地月三者的绕转,日月食是月相变化的特殊情况。另外,潮汐现象也与月相息息相关,是日地月系统绕转的显著后果,因此,从系统论的角度出发,可将该部分内容按照单元教学进行整体设计和规划(图1),共用三个课时,将月相变化作为第一个内容。

教学设计思路

中学生地理核心素养培养的关键在于中学地理教师,地理师范生作为未来的地理教师,理应在大学时代就深刻理解核心素养的实质和内涵,主动加强素养意识培养,提高践行能力。本研究的设计结合地理学科生活性、思想性和综合性的特点,从学科知识、核心素养以及师范技能等多维度进行规划和示范,目的在于提升高师课堂的教学效率,全方位培养能适应基础教育市场需要的、具有核心素养践行能力的卓越地理教师。

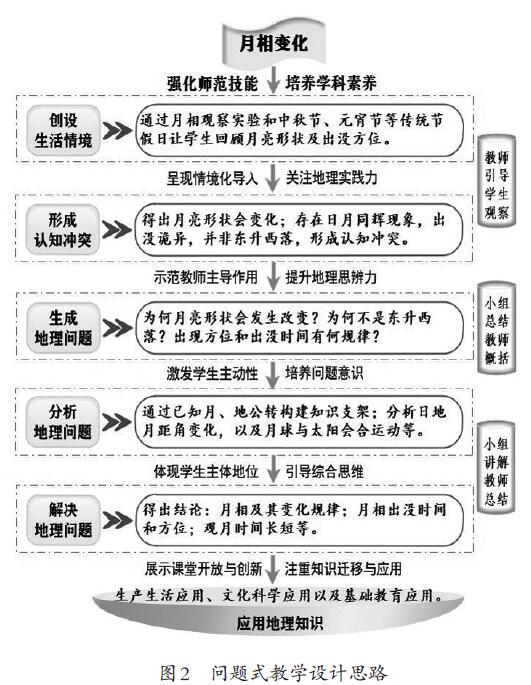

教学从月相观察实验、传统节假日等日常生活情境入手,让学生产生认知冲突,进而通过提出问题、质疑探究、拓展延伸及迁移应用等构建培养框架,通过问题式教学设计和降维式分析的处理方法,从简到繁、逐层级地引导学生理解和学习月相变化规律,培养学生处理复杂地理问题和教学的能力,不断提高学生情境创设、分析质疑、自主探究、综合思维、地理实践,以及素养挖掘和课堂把控的能力;结合新闻素材、科研成果、相关国际赛事案例等培养师范生的学术敏锐性、社会关注度及教学资源收集意识。同时,培养学生理解人类探索宇宙的使命感,懂得航空航天事业发展关乎国家命运和安全,使其具备家国情怀,树立正确的宇宙观和科学观(图2)。

教学过程

1.情境创设,生成问题

在课堂教学中,第一步,可先创设生活情境,向学生提问元宵节和中秋节的日期,追问为何都是农历的十五,继续追问为何十五月亮最圆,其他日子月亮是什么形状等,然后让学生交流和展示月相观察实验结果,询问月球出现方位,对学生的回答进行总结。第二步提问,为何月亮的出没如此诡异,有别于太阳和其他星辰的东升西落;同时询问,为何有二分之一个球面永远被太阳照亮的月球的形状如此扑朔迷离,让学生形成双重认知冲突,最后教师进行总结,引出新课。

设计意图:通过传统节日促使学生关注中国传统文化和生活中的地理;通过实验记录分析,培养学生的地理观察力、实践力以及问题意识;通过认知冲突,提升学生的思辨能力和综合思维。

2.搭建支架,分析问题

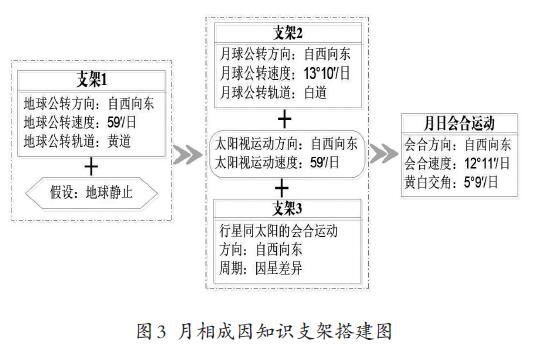

先进行帽子实验:将帽子顶部对准学生,让他们记住帽子的形状;把帽子缓慢地逆时针旋转,让学生观察帽子的形状变化,并开展小组讨论。小组汇报后,教师进行总结:随着帽子的缓慢旋转,学生观察的方向和帽顶方向之间的夹角会不停地发生改变,进而导致大家看见的帽子形状不同。那么,假设帽子就是月球,帽子顶部是被太阳照亮的部分,通过知识迁移思考为何月亮形状变化了。学生讨论后总结:月相变化的主要原因是太阳照射方向与观测方向发生了改变,即日地月夹角变化了。此时,教师应继续追问:为何这个夹角不停地变化呢?通过建构月相成因知识支架(图3),引导学生借助教材、各类型图片及各类小实验、网络小软件等,开展小组合作和自主学习,经分析、讨论和总结后进行课堂汇报。

设计意图:通过帽子实验提升师范生的动手能力、创新意识、地理实践力以及知识迁移能力等;通过自主学习和小组讨论等教学活动的课堂示范,培养师范生组织课堂活动和把控教学节奏的能力;借助不同类型教学资源培养师范生教学资源的搜集、整理和利用能力,让学生树立正确的课程资源观和教材观。

3.降维处理,解决问题

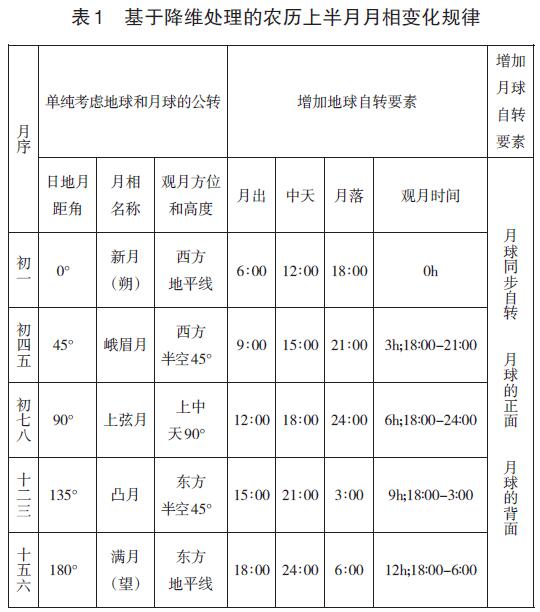

借助多媒体动画效果构建月相动态变化模型(不考虑纬度位置、四季变化以及大气折散射等,早6∶00到晚18∶00为白天;晚18∶00到次日6∶00为夜晚,满足观月条件)。由于日地月系统的复杂性和空间性,月相变化、观月时间和方位等受多因素影响,一次性考虑所有因素,对于初学者来说极为晦涩难懂。因此,借助数学上降维处理的方法,先将月相变化的复杂生态环境进行要素剥离和降维处理,进而通过要素增加的方法尝试更加深奥和复杂内容的学习。这种降维处理的方法,可形成从简单到复杂的学习过程,更利于学生理解和接受。

具体过程为:首先仅考虑地球和月球的公转,学生自己动手操作模型,观察、记录并总结初一到十五,18∶00时的日地月距角、月亮形状、凸面朝向,以及观月方位和高度等,完成板书表格填写;进而通过增加地球自转要素,完成月出、中天、月落及观月时间的学习;最后增加月球自转要素,完成月球同步自转内容及表格的填写和整理活动(表1)。

在该过程中,教师的主导作用主要体现在组织、引导、答疑、纠错和最后的概括总结中。月相变化的理解和记忆,可以借助各种口诀、民间俗语等,还可引入嫦娥五号新闻素材,提升教学内容的实时性和时代性,培养师范生关注时事的意识,激发学生学习航空航天的兴趣。学生以自主学习、小组讨论的方式完成下半月的学习。

设计意图:月相变化及其规律需要考虑多种因素,在实践中践行地理学的综合思维能力;通过降维处理和要素增加的课堂示范,教给师范生处理复杂地理问题和教学的必要方法;通过自主学习和小组讨论完成下半月知识学习,培养学生的知识迁移能力、问题解决能力,以及自主学习和团队合作能力;通过嫦娥五号新闻素材的学习,激发学生的航空航天热情,理解人类探索宇宙的使命感,懂得个人发展与国家命运的紧密关系,树立正确的宇宙观、科学观和发展观。

4.评价总结,拓展应用

结合学生填写的板书表格完成课堂教学内容的总结;借助往届月相相关奥赛题目,完成对课堂教学的评价。同时强调,月相变化相关知识虽未被纳入新高考,但它是地理学不可分割的有机组成部分,且与生产生活息息相关,这也是中学生最感兴趣的地理内容,更是各类型国际国内地理奥赛、天文奥赛、地理科普大赛等的重要命题和目前我国中学生的主要失分点。在教学中,教师可通过文献资料分析月相与地震、鱼类群落结构以及疾病等之间可能存在的关系,创设学术情境,拓展学生的视野。最后,应结合教学内容布置拓展作业,如分析朔日与望日时,若刚好月球和太阳都位于黄白焦点附近,即日地月几乎处于同一条直线,会发生什么情况,或者搜集和整理与月相相关的古诗词,并发现里面可能存在的学科知识或错误。

设计意图:引入国际国内地理奥赛知识,在评价授课效果的同时,可以拉近高师教育与基础教育的距离;学术情境创设利于学生理解月相变化的更深层次意义,也利于学生学习和实践学术情境的创设方法;古代文学作品的收集,既能提升师范生的文学修养和人文素养,还可以将中国传统文化与地理教育相结合,培养学生的跨学科思维和多学科融合意识。

教学反思

基础教育的成败在于师资队伍,即高师人才培养质量。随着基础教育改革的不断推进和深化,高师课堂教学改革已经迫在眉睫。将学科知识传授、师范技能培养以及核心素养践行集为一体的创新高师课堂教学,能够更加有效地挖掘教学内容中的核心素养内涵,提升教学深度;通过核心素养培养强化高等教育与基础教育的有效衔接;教师在课堂的垂身示范作用可有效提升学生的师范技能,提高师范生培养的达成度和基础教育适应性。但当前该教学方法还处于初步尝试和实验阶段,仅在《地球概论》个别课堂上进行了实验,效果良好,后续还可结合不同教学内容继续完善教学模式和教学方法,并尝试在更多的课程中进行实验和实践。高师课堂的教学改革,倒逼每个高师教师在关注学科知识传授的基础上,更加重视基础教育市场的需要和师范生未来专业发展的需求,重新审视课堂教学组织和存在的意义,让自己的教育思想与时俱进,成为学术专家+课改专家,助力高师人才培养和基础教育事业发展。

参考文献:

[1]凌锋.地理课堂区域主题式教学设计[J].教学与管理,2018(19):70-71.

[2]余珊.基于师范类专业认证和“四个一流”建设背景下的地方高校课堂教学改革反思——以“半圆桌”教学为例[J].陕西教育(高教),2020(3):21-22.

[3]刘素芳,陈奇凡.模拟月相变化实验装置的改进[J].实验教学与仪器,2019,36(1):62+67.

[4]张大宏.借用民间俗语 理解“月相变化”[J].地理教学,2002(6):41.

[5]张旭彦,朱雪梅.Vee图知识可视化工具在地理项目式教学中的应用探索——以“月相变化规律的探究实验”为例[J].地理教学,2020(17):10-14.

[6]周红星.利用Stellarium模拟观察月相的尝试[J].地理教学,2014(10):52-54.

[7]王云,张济世.近200年来全球地震活动与月相及地球自公转的关系分析[J].高原地震,2008,20(4):27-31.

[8]樊东升,康德宣,李美琳.中风发病频率与月相变化关系的初步研究[J].临床神经科学,1994(4):47-49.

[9]李小燕,李九彬,金莉.新高考制度下高等师范院校天球坐标系的创新教学设计[J].首都师范大学学报(自然科学版),2022,43(2):81-86.

[10]李小燕.基础教育视域下地方高师地理课堂教学改革研究[J].中学地理教学参考,2021(14):86-89.

[11]邹君.高师地理科学专业地球概论课程——月相变化规律新解[J].衡阳师范学院学报(自然科学),2003(6):108-111.

(李小燕:陕西理工大学人文学院;程同伟:汉中市龙岗学校;王路云:陕西理工大学物理与电信工程学院)

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载