一首词一幅画 寄情山水数落花

——五年级上册《渔歌子》教学设计

作者:邓爱华

发布时间:2023-10-08 20:55:35 来源:陕西教育新闻网

【教材分析】

《渔歌子》是统编版小学语文五年级上册语文园地七的一首词。是唐代词人张志和的代表作。整首词描绘了初春时节西塞山的美丽景色,全词动静结合,意境优美,从色彩丰富,情趣盎然,生动地表现了渔夫寄情山水,悠闲自在的生活情趣。这一单元的人文主题是“自然之趣”,语文要素是“初步体会课文中的静态描写和动态描写”。因为是初步,教学时不宜提太高要求,学生能在把握诗句的基础上,初步了解静态描写和动态描写,并根据描写想象出具丰富的画面即可。

本首古诗出现在语文园地的日积月累中,“日积月累”是学习语文的方式之一,“学理如筑塔,学文如聚沙。”如果说学理是“举一反三”,学文则是“举三反一”。经年累月,数量无限量地加大后,发生质的变化,语言才“奔涌而出”。这是《日积月累》栏目的意义所在。所以,要找到“日积月累”与课文的融合点,本单元第二十以课《古诗词三首》,想象诗句描绘的景象,体会其中的静态描写与动态描,体会作者的思想感情,正是一脉相承,可结合进行回顾和拓展。

【设计理念】

新课程标准要求第三学段的学生能“诵读优秀诗文,注意在诵读过程中体验情感,展开想象,领悟内容。”结合古诗词文本特点及学生年龄特点,在课堂上将以读诗作画、阅读体验、组诗阅读的形式进行教学。《日积月累》栏目以传统文化为主线,有层次地选编了古诗词、成语、名言警句、楹联、谚语、歇后语、蒙学读物等,这些内容与栏目所在单元的课文有一定联系,又自成体系,让学生在积累语言材料的同时,受到中国传统文化的熏陶,在小学阶段共编排82次,其中选编古诗词39次。高年级可以在学生读记、自主质疑的基础上,抓住古诗词的独特之处讲解,还可以适度关联本单元宽泛的人文主题或语文要素。既要着眼落实语文要素,对于写景部分通过想象感受“有动有静”,又要带领孩子们展开拓展阅读等,走进诗人的情感,达到“情境交融”之妙境。

【教学目标】

1.朗读诗词、读准确通顺,在理解的基础上熟读成诵。

2.想象词句描绘的景象,体会其中的静态描写与动态描写.

3.想象画面,体会作者的情感。

【教学重点】

动静结合,想象画面,感悟词境。

【教学难点】

感受“动静结合”,理解“不须归”,体会作者的思想感情。

【教学流程】

课前交流:初识张志和

板块一:初读导入,一支优美动听的歌 (韵律美)

1.导语:今天,就让我们一起穿越千年的时光,来共读诗人张志和作品《渔歌子》。

2.解题:渔歌子,是一个词牌名。我们平时说“唐诗”“宋词”,其实“词”并不是到宋代才有,早在唐代,甚至更早人们就开始在诗的基础上创作“词牌”。最初这首词却不叫渔歌子,他叫——渔父(课件出示)。猜一猜,会写什么?

3.初读:自由朗读,圈画出词中的生字和多音字,勾画注释,读通读顺。正音:西塞山、白鹭、鳜鱼、箬笠、蓑衣等。

【设计意图】 本环节以“读得通顺”和“读出节奏”为主要目标,完成教学目标一,对本词产生整体感悟。

版块二:诗情画意,一幅鲜活生动的画 (画面美)

1.过渡:张志和他不仅诗词写得好的,还是一位大画家。词中有画,画中有词。现在请同学动笔批注圈画,这首词中写了哪些景物?

2.交流:西塞山、白鹭、桃花、流水、鳜鱼、箬笠、蓑衣、斜风、细雨。那些是静态的?那些是动态的?谁能连起来说一说?

3.作画:

画面一:西塞山前白鹭飞。

发挥想象,做扩句填词批注,如:

( )的西塞山前( )的白鹭飞。

拓展:两只黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。(板画西塞山白鹭)

小结:青青西塞山,白鹭展翅飞,西塞山是静止不动的,而自由飞翔的白鹭为这幅画面增添的生机,让这幅画面变得有静有动。

(板书:动静结合)

画面二:桃花流水鳜鱼肥。

师:桃花是春天的使者,也是古诗词最常见的春的意象。读:

去年今日此门中,人面桃花相映红。——崔护《题都城南庄》

人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。——白居易《大林寺桃花》

桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红。——杜甫《江畔独步寻花》

桃花流水窅然去,别有天地非人间。——李白《山中问答》

师:是呀,诗情画意的张志和的笔下,怎么没有“灼灼其华”的桃花呢?拿起笔让它开成一片,粉的似霞,花自飘零水自流,一幅流动的画面,映红了这一泓挑花流水。(板画:桃花流水)

教师配乐朗读,学生闭眼想象:

看:你看到了什么?

听:你听到了什么?

闻:你闻到了什么?

画面三:青箬笠绿蓑衣,斜风细雨不须归。

师:在这碧波之上,还要画什么?对,是画中的人。

4.拓展

动静结合就是王维笔下的《山居秋暝》:

——明月松间照,清泉石上流,竹喧归浣女,莲动下渔舟。

是张继笔下的《枫桥夜泊》:

——姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

是纳兰性德《长相思》中:

山一程,水一程,身向榆关那畔行。

是王安石的《书湖阴先生壁》:

——一水护田将绿绕,两山排闼送青来。

是王维的《鸟鸣涧》:

——人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。

5. 总结:

27个字,一副美景如画跃然纸上,这画面。

远处是——西塞山前白鹭飞。

近处是——桃花流水鳜鱼肥。

湖面上是——青箬笠、绿蓑衣,斜风细雨不须归。

好的词就是一幅好的画,有山有水、有景有人、有声有色、有静有动——身历其境,处在这这样的画卷中词人,心情如何?

生:赏心悦目、 心旷神怡、悠闲自在、自由自在。

师:此刻,你就是词人,面对青青西塞山,看白鹭展翅身旁桃花烂漫、流水潺潺、斜风细雨,把身心放到词中间,读!(配乐朗读)

【设计意图】

通过“读词作画”,当“西塞山”“白鹭”“桃花流水”“鳜鱼”在笔端流出的时候,一幅有动有静、有声有色的美景图跃然纸上,学生被作者寥寥数语所展示的意境画面所感染。拓展回顾其他古诗词中的动静结合之妙,落实语文要素。

板块三:品味诗情,一个悠闲自在的人 (意境美)

1.过渡:虽然人在画中,然而此时已是斜风细雨,你有没问题问这个老渔翁?(板书:不须归???)

2.质疑:为何“不须归”呢?让我们再回到词中,用“因为_____,所以不须归”选词句填空补充句子,再说说你的理解。

3.汇报:

预设一:因为“桃花流水”所以“不须归”。(春光留人)

预设二:因为“鳜鱼肥”,所以“不须归”。(美食留人)

预设三:因为“斜风细雨”,所以“不须归”。春雨留人)

预设四:因为“青箬笠,绿蓑衣”,所以“不须归”。(有备而来)

4.总结:看来整首词无一字不是在讲“不须归”的理由。有人说,他为是美景陶醉,有人说是为钓得鲜美鳜鱼而执着等待。其实并非完全如此——

【设计意图】抓住词眼,探究“不须归”,再次感受田园风光动静之美,山水渔樵悠闲之乐。围绕“不须归”的主题,多层次多角度的走进作者情感世界,解读作者的内心,达到和文本的共鸣。

板块四:阅读延伸,一份豁达自由的情 (志趣美)

1.拓展(出示:张志和,钓鱼不舍鱼饵。)这让我们想起来一个古代名士姜子牙,有个歇后语说:姜子牙钓鱼——愿者上钩。你觉得,这样能钓到鱼吗?看来张志和是钓翁之意不在鱼,在乎山水之间也。

2.资料:读出词中画,还读出词中人。让我们继续了解张志和。

出示:十六岁时“游大学”,以明经耀第,向唐肃宗献策,深受赏识和重用。张志和不仅诗人,画家,还精通音律,少年得志,春风得意,开了挂的人生。但福祸叵测,后来因事被贬官,母亲和妻子又相继去世,更让他感叹于宦海风波人生无常。这回,皇帝又想让他回到朝廷,张志和便写了这首渔歌子以表心迹。现在从词看,他同意了吗?师:这个“归”字还仅仅是回家么?

3. 升华:他从此再也不作官,隐居在太湖一带,与山水相伴,扁舟垂纶,渔樵为,自称“烟波钓徒”。他的哥哥张松龄怕弟弟隐居不归,就作了一首词劝解弟弟。

《和答弟志和渔父歌》:

乐是风波钓是闲,草堂松径已胜攀,

太湖水,洞庭山,狂风浪起且须还。

4.对读。这就是张志和,寄情山水的张志和,自由自在的张志和,抛却朝堂争斗,向往自由人生的张志和!他这是一个悠然自得的渔夫,是一个高雅脱俗的隐士,更是一个享受天地风光的智者。

【设计意图】以“读词再读人”的方式,结合作者的生活经历,明晰写作背景,才能知人论世,更深入的把握诗歌的思想感情。而张志和的所处时代、遭遇变迁、思想主张等,通过他的《和答弟志和渔父歌》得到了很好的体现,这样既积累了课外的阅读量,又在相关联的文本中提升学习感悟能力。

板块五:知识拓展,一首流传千古的词 (经典美)

1.知识拓展:正是因为这样,有很多人喜欢他。因常他超然不在尘世中,唐肃宗曾多次派人寻访无果;此词吟成后,不仅一时唱和者甚众,而且还流播海外,为日本开启了填词门径;宋代的大文豪苏轼谪居黄州时,曾游其地,有云:“元真语极清丽,恨其曲度不传,加其语以《浣溪沙》歌之。”

《浣溪沙.渔父》 苏轼

西塞山边白鹭飞,散花洲外片帆微。

桃花流水鳜鱼肥。自庇一身青箬笠,

相随到处绿蓑衣。斜风细雨不须归。

2.分层作业

基础作业:(必做)

背一背:背诵古诗《渔歌子》

说一说:对比了本单元四首古诗词中静态描写和动态描写。

提高作业:(选做)

画一画:用上色彩完成词配画,从画面中展示“动静之美”。

拓展作业:(选做)

读一读:阅读张志和渔父词五首,并积累相关知识。

【设计意图】以“知识积累,探究搜集”为主要方式,拓展资料,了解张志和的人生,引起情感共鸣,从课内延伸到课外,激发对经典文化的热爱的兴趣,推进深度学习。

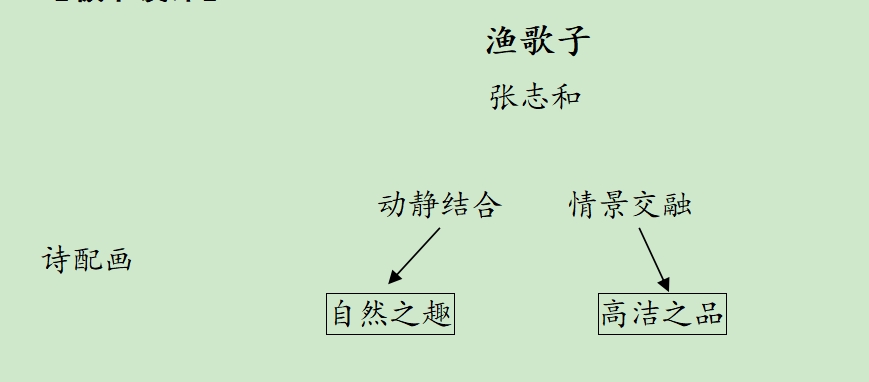

【板书设计】

作者单位:汉中市洋县青年路小学

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载