联读一脉之诗 感受一片冰心

——《芙蓉楼送辛渐》拓展组诗式教学设计

作者:邓爱华

发布时间:2023-10-08 20:40:34 来源:陕西教育新闻网

教材出处:统编小学语文四年级下册第七单元《古诗三首》

内容解析:

《芙蓉楼送辛渐》是一首七言送别诗,表达了与友人的离情别意,以及诗人洁身自好的志向和品格。作者是被誉为“七绝圣手”“诗家夫子”的唐朝著名边塞诗人王昌龄。本单元围绕人文主题“美好品质”来编排内容,旨在让学生通过阅读表现人物“伟大品格”的古诗文和现代文,生发赞叹敬佩之情。本诗独具语言特点,前两句写景景中藏情,后两句言志志存玉壶,构思别致,情感真挚,含蓄隽永。

设计理念:

2022版新课程标准指出小学语文课程核心素养:文化自信、语言运用、思维能力、审美创造,对第二学段古诗词教学提出要求:诵读优秀诗文,注意在诵读过程中体验情感,展开想象,领悟内诗文大意。本课设计,立足诗词文化的理解与传承,通过对经典文学作品的感受、理解、欣赏等培养审美能力,涵养高雅情趣。同时,一诗带多诗的理念,拓展“送别诗”组诗联读,构建学习任务群,让学生习得方法,拓展延伸,增进积累,架起语文课内通向课外的桥梁。

学情分析:

四年级学生有了一定量的古诗词积累,基本掌握了学习古诗的方法。但大部分学生对古诗只是停留在表层,并没有真正理解古诗中蕴含的诗人情怀。《芙蓉楼送辛渐》是作者在被贬江宁,遇到途径此地的好友辛渐,挥笔写下的千古诗作。因此,课前需要进行充分预习了解王昌龄,课中联系相关送别诗,进行拓展对比阅读,将语文学习,衍生为一种文化,盛放在课堂上;升华为一种能力,应用于课堂外。

教学目标:

1.认识生字,有感情地朗读课文。背诵、默写古诗。

2.理解诗句的意思,想象画面,通过“寒雨”“楚山”体会诗人的孤寂,通过“玉壶”“冰心”感受诗人的品格。

3.适度拓展,了解送别诗,感悟不同的送别情。

教学重难点

1.了解诗句的大意,体会作者的感情,感受诗人洁身自好、高洁的精神品格。

2.学习并运用古诗拓展阅读的方法,对比学习送别诗。感受诗人的精神品格,热爱诗词文化,树立文化自信。

教学课时:一课时

教学过程:

一、 对联赏读,营造氛围——导诗。

(一)导入:江苏省镇江市有一座著名的芙蓉楼,梧桐绿荫下,玉壶亭掩映,白墙青瓦,红柱雕窗,画廊翘角,古朴地立于沅水与潕水交汇处的高台上。主楼上的楹联为——

楼上题诗,石壁尚留名士迹;

江头送客,冰壶如见故人心。

这两句对联,就跟我们今天要学习的古诗有关,他就是王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》。

(二)板书:芙蓉楼送辛渐。指导“芙”“蓉”书写。

(三)解题:你从诗题中知道了什么?(人物、地点、事件)多情自古伤离别,这节课让我们走进王昌龄的送别诗《芙蓉楼送辛渐》。

【设计意图】:通过芙蓉楼前的对联,拉近了学生与诗歌的距离。调动学生的学习兴趣,直奔主题,定好基调。

二、初诵诗文,了解诗意——读诗。

(一)一读诗歌,读准字音,认准字形。

关注“平明”“玉壶”等易错音。

(二)二读诗歌,转换节奏,读出诗韵。

寒雨/连江/夜入吴,寒雨连江/夜入吴,

平明/送客/楚山孤。平明送客/楚山孤。

洛阳/亲友/如相问,洛阳亲友/如相问,

一片/冰心/在玉壶。一片冰心/在玉壶。

(三)三读诗歌,结合注释,读懂诗意。

1.理解“平明”,读出天刚亮的感觉;

2.出示“吴”“楚山”“洛阳”三个地名,根据注释,利用地图呈现三地位置,体现王昌龄互送好友百里之远的过程,感受二人之间的深情厚谊与依依不舍。

【设计意图】:读通读顺,学习生字词,完成教学目标一。注释中对“吴”和“楚山”的解释虽然很具体,但是对于学生这些地方是陌生的,通过课件地图的呈现,使学生于万水千山中,感受二人之间的深情厚谊与依依不舍。

三、想象画面,感受孤独——品诗。

(一)整体感知,形成画面。

诗人是在什么时候送别友人的——天刚刚亮的时候

在哪里——江边、芙蓉楼

此时天气怎么样——下着寒雨

(二)创设情境,营造画面。

1.对比读:

寒雨连江夜入吴 冷雨连江夜入吴

冰雨连江夜入吴 大雨连江夜入吴

哪一句好,为什么? 抓住“寒”字,什么样的雨叫寒雨呢?(秋冬时节的雨、冷冷的雨)

这场雨还是怎样的?(绵绵不断,连着江面)

寒雨、孤山、连江、夜入构成了怎样的画面?

2.拓展读:

秋雨绵绵、情意绵绵,这雨仿佛也知作者的心,此处一别唯留我孤独寂寞,正是——平明送客楚山孤。

过渡:“雨”是作者的知己,更是文人墨客笔下最常见的意象。

——“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”(欢喜)

——“春潮带雨晚来急,野渡无人舟子横”(悠闲)

——“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”(期待)

——“梧桐更兼细雨,到黄昏点点滴滴。”(愁绪)

(三)寒雨楚山,升华画面。

过渡:读着想着,你体会到了诗人什么样的心情呢?

1.雨夜的“寒”与楚山的“孤”。

师:这场趁着夜色潜入吴地的雨的确带点寒意,楚山也是那样孤独。齐读——寒雨连江夜入吴,平民送客楚山孤。

2.离别的“寒”与内心的“孤”。

点拨:除秋雨自然的寒意之外,还有什么是令作者感到寒意与孤独?(朋友分别的离愁别绪)

师:那寒意不仅弥漫在满江烟雨中,也沁透在离别人的心头。 再读————寒雨连江夜入吴,平民送客楚山孤。

3. 世态的“寒”与无援的“孤”。

师:除此之外,作者的寒心和失意还来源于他的际遇。

出示补充资料:

王昌龄曾在朝廷为官,为人刚正不阿,为官清廉,却屡遭小人诬陷,两次贬官,开元二十七年,被贬为江宁丞,开元二十九年,又被贬到非常偏僻的龙标作县尉,但始终不肯向恶势力屈服,顽强斗争,直到最后安史之乱。终年不到六十岁,他一生壮志未酬,这首诗是他第二次遭贬时所作。

提问:这一“寒”一“孤”,我们还能怎么理解?

师:世态的炎凉,朝廷的不公,仕途的坎坷,使他已然寒心,朋友的离去更让他觉得孤立无援,让我们一起读读这两句,一起去感受作者那种复杂的内心。

诵读——寒雨连江夜入吴,平民送客楚山孤。

(四)拓展古诗,丰富画面。

为这次送别王昌龄写了两首诗,还有一首写了他前一天夜里在芙蓉楼为辛渐饯别的情景:

《芙蓉楼送辛渐》其二

丹阳城南秋海阴,丹阳城北楚云深。

高楼送客不能醉,寂寂寒江明月心。

正是因为特殊的人生遭遇,这次送别让诗人一连写下两首诗来抒发感慨。一切景语皆情语,千百年来,是人们笔下的“孤”独也被书写得各有风格:

王维的孤独是驱车塞外,满目苍凉下的一缕孤烟:

——大漠孤烟直,长河落日圆。

李白的孤独是年迈体衰,壮志难酬的一片漂泊的孤云:

——众鸟高飞尽,孤云独去闲。

柳宗元的孤独是漫天大雪,孤身一人的独钓寒江:

——“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”

王昌龄的孤独是送君千里,终须一别的坎坷人生:

——寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

【设计意图】:通过品读,抓住重点字词,让学生体会诗人在句中“寒”“孤”字的巧妙,以形成、营造、升华、丰富四个层次想象画面,与诗人产生情感共鸣。在拓展资料和相关诗句的补充之下达到共情,走进前两行“写景”意境,为后两行的“言志”铺垫基础。

四、认识玉壶,体会冰心——悟读。

过渡:这样的孤独离别,这样的坎坷际遇,他是否放弃志向一蹶不振?洛阳亲友来相问,王昌龄会表明怎样的心迹?

(一)试问一答见真心

白发苍苍的老父问:你会因处境艰难而放弃心中的志向吗?他坚定地答:一片冰心在玉壶。

不离不弃的妻子问:你会因一再被贬而灰心丧气一蹶不振吗?他深情地答:一片冰心在玉壶。

志同道合的好友问:你会因诋毁和诬陷而改变做人的节操吗?他豪迈地答:一片冰心在玉壶。

(二)引用典故见真情

✮出示“冰”“玉壶”的图片。认识“壶”。

✮通过图片,古今对比,书写“壶”字。

✮了解典故

1.《代白头吟》中就有诗句——

直如朱丝绳,清如玉壶冰。

2. 盛唐时期当朝宰相姚崇曾发起“玉壶行动”,号召为官者应像这玉壶一般清正廉洁。资料链接:

唐朝时期,“玉壶”是一种用来乘酒的名贵玉器,因为它晶莹剔透,毫无瑕疵,唐代人就喜欢用它来形容人的纯洁与正直。在开元年间,当朝宰相姚崇在朝廷里展开了一次玉壶行动,就是倡导做官之人,要像玉壶一样清正廉洁。

听完这个故事,你明白诗中“冰心”“玉壶”是什么意思吗?——这是他的信念、更是他的人生态度。

(三)深研尾句赞真志

师:当年他嘱托辛渐给洛阳亲友的书信中这样写道:

洛阳的亲友:

东都一别,已有数载。然,官落江宁,少伯虽深念亲友,奈何路途遥远,困而不见。幸有吾友辛渐途经此地,特嘱一纸。

当日遭遇诬陷,并没有沉沦放弃,因为我记得自己还有——一片冰心在玉壶”;

今日生活困苦,我更不会与世俗同流合污,因为我还有——一片冰心在玉壶”;

即是日后前路坎坷,更不会自暴自弃,因为我始终坚信——一片冰心在玉壶”。

少伯 敬

公元741年秋

(四)冰心玉壶赞真人

师:从此,这“一片冰心在玉壶”成为千古佳句,为世人传颂。我们读懂了他的心,而他也用一生践行着这句话:

开元二十七年,王昌龄被贬岭南,他没有动摇,而是坚守:一片冰心在玉壶。开元二十八年,王昌龄仍以贬官身份赴江宁任职,他并未灰心,仍然坚守:一片冰心在玉壶。八年后,王昌龄再次被贬龙标,他的官越做越小,然而诗词越写越好,这是因为他始终坚守:一片冰心在玉壶。

他的挚友李白深感痛惜,寄诗相赠以送别古佳话。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

唐代 李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

王昌龄的才华和品性吸引着大诗人李白,千里明月寄相思,以月相送。因为他们都有共同的志向——冰心玉壶之志!

【设计意图】:根据四年级学生的学龄特点,补充资料,发酵“情感”,赞赏“情志”,抓住“冰心”“玉壶”来感悟诗人那颗高尚的心。在感悟诗情的同时,落实单元主题和语文要素,在送别的话语中,凸显人物高贵的品质。

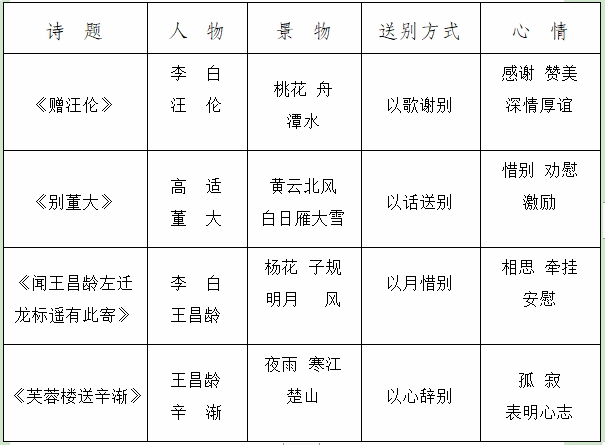

五、拓展延伸,组诗赏读——“比”诗。

过渡:悠悠中华史,千古送别情。离别自古以来就是一个凄美的话题,请同学们自读学习单上的三首古诗。

(一)自主学习,交流汇报

(二)对比异同,朗读组诗

你发现送别诗不同的地方有哪些,共同的地方是什么?

学生交流:送别的人物、时间、地点、景物、方式、感情不同。相同的是都是借景抒情。

桃花时节,李白在歌声中深情地吟诵——

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

高适满怀信心地安慰董大说——

莫愁前路无知己,天下谁人不识君?

李白忧心忡忡, 千里明月寄相思——

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

王昌龄惜别之时,以言明志——

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

(三)首尾呼应,拓展延伸

楼上题诗,石壁尚留名士迹;江头送客,冰壶如见故人心。

楼上题诗,题的是什么诗——芙蓉楼送辛渐

石壁留名,留的是谁的名——王昌龄

冰壶映心,映的是怎样心——一片冰心

江头送客,王昌龄是在怎样的环境下送客——“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤”。(引读,熟读成背)

故人之心,他怎样寄托自己的玉壶冰心——“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”

【设计意图】:拓展送别组诗,读中想,想中品,品中悟,悟中比。层层递进,步步深入。课堂结尾,让学生再次将关注点回到开课的对联上,意境悠长,余音绕梁。

分层作业

基础作业:✮✮✮(必做)

1.在作业本上正确规范书写 “芙”“蓉”“洛”“壶”。

2.背诵、默写古诗《芙蓉楼送辛渐》。

提高迁移:✮✮✮✮(试做)

运用“读古诗,想画面,悟诗情,比表达”的方法,自学《芙蓉楼送辛渐其二》,对异同。

3.实践活动:✮✮✮✮✮(选做)

搜集不同的送别诗,制作一本送别诗集。(可以用表格梳理式、思维导图式、赏析摘录式等,形式不限。)

【设计意图】:结合双减之下分层作业设计理念,学生自主选择,因材施教,迁移运用。在知识的累加上,提升语文素养,注重语文学科的实践性和综合性,让语文融入生活。

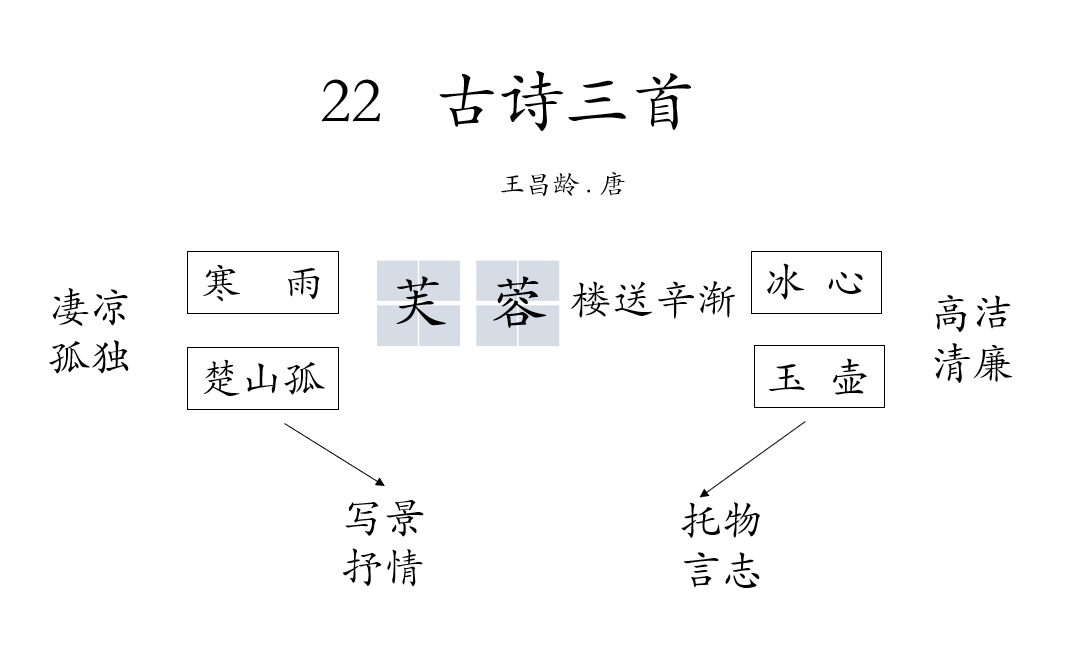

板书设计:

作者单位:汉中市洋县青年路小学

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载