美由心生

——在民间美术教学中探索前行

作者:张敏仓

发布时间:2023-09-12 11:44:59 来源:陕西教育新闻网

美术课,在很多人的认识中,是一门“副科”,学不学都无所谓。作为一名美术教师面对人们各种不在意和固有认知,想要改变首先就要坚守自己美术“课堂”的主阵地,在“课程”中寻找美术教师的幸福定位。

小时候喜欢美术,源自一位教师的夸奖。我小学三年级的美术课是由民办的数学老师兼职,老师让我们临摹书上的一个图片,我画得特别 “像”(当时老师的评判标准)受到表扬,回到家中父母看到也呵呵夸我,觉得还有美术的天赋。现在回想起来,我对艺术的喜爱更多地i源自外婆和母亲对民间艺术的热爱。小时候看到大人们蒸花馍、捏茶果、剪窗花、扎纸花、绣花……我都会不由自主地安静欣赏,兴致勃勃时也会参与其中,那种其乐融融的情景至今还时常萦绕在眼前,想起来心里都暖暖的。

当了美术教师后,除了正常的教学,课余教孩子画国画、写书法、做手工、画儿童画、素描……基本所有的课程我都教过,一次翻阅师范毕业的展览作品,看到自己当年的剪纸作品时,一种家一般的温暖感觉涌上心头,在教学中便有意识地将民间美术引入课堂,从此我的教学生涯发生了改变。

“美”——就在身边

最开始剪纸教学我让孩子剪团花,没几节课孩子拿起剪刀就可以剪出各种各样的团花,精巧而独特的作品展示出来,五彩缤纷亮人眼。可时间一长,孩子兴趣淡了,怎么办?思考后觉得必须改变。接着我找来了一些剪纸人物,让学生临摹,过稿、剪、刻,孩子们很感兴趣,作品在原有团花的基础上多了剪纸的韵味,这忙碌的一年也收获颇丰。

陕西省澄城剪纸传承人——柯田英

问题即课题。带着几年来剪纸方面的教学问题,2011年5月8日,我校剪纸社团的师生一行15人,来到陕西省澄城县庄头乡柳池村民间剪纸艺人——柯田英老人家中近距离感受、欣赏、学习体验陕西民间剪纸艺术。学生走进柯奶奶家里,看老人拿起一张红纸,一把剪刀,不打画稿,随手剪出各种各样的抓髻娃娃,心里很是敬佩。这些形象都是老人在平时生活中的积淀,言语不多的老人,用手中的剪纸表达着对生活、对美的向往,这恰恰是民间美术最朴素的艺术真谛。印证了流传于关中地区 “汉妃抱娃门前耍,巧剪桐叶照窗纱”的民谣。

这次采风活动,打破了我对剪纸的固有思维。民间剪纸最可贵之处在于,民间艺人所描绘的对象是自己对生活、对人生感悟的写照。儿童美术是孩子们依据自己对生活世界的认识,用自己独特方式表达思想与情感的艺术创造活动。如果在剪纸教学中,让他们表现自己多姿多彩的生活,融入自己的情感,渗透自己的喜好,用剪纸表达自己的精神世界,表现他们的天真、快乐和喜怒哀乐,这样就能为他们接受、喜爱、投入。

在孩子们掌握了基本的剪纸语言的基础后,我逐渐引导他们认知:每一个剪纸都是自己的生命载体,是自己的灵魂化身。就像国家级非物质文化遗产(剪纸)传承人高凤莲说:“剪纸是自己的事,心里有了才剪”。我鼓励孩子将剪纸作为表达心声的一种方式,一种语言,一种思想的抒发,激励孩子们形成自己独特的符号系统和表现主题。

比如:《心花怒放》这幅作品,是一个思维独特的女孩子创作的,她的作品比一般孩子的精美,尤其是胸前的一朵牡丹花,利用阳刻的手法剪出来。她说:剪纸的时候非常开心,将一朵花剪在我的心上,是为了表达发自内心的快乐。

每一位学生剪完作品后,我都会让他们讲一讲背后的故事。有表现自己对文艺作品理解的作品,还有利用成语故事进行创作的作品,有自己学轮滑、滑板的系列作品,有自己生活见闻的作品等。让人欣喜的是,学生能够将剪纸这种语言变成自己情感抒发的一个方式。他们明白,学习剪纸艺术,不一定是为了当艺术家,也不一定是为了开发大脑,而是孤独时内心有一份艺术关怀,苦闷时,能够寻找到一种与读书不同,但又曲径通幽的思维方式。

学生的作品让我们看到了,古老的剪纸艺术形式与最富创造力的儿童美术的结合,赋予了传统民间艺术一种新的灵魂。

“美”——创新才能传承

创新需要灵感,这灵感不是天生就有,而是来自长期的积累与全身心的投入,没有积累就不会有创新。

最初做课题时,给自己定了一个计划,希望每一年走访一名民间艺人。六年来我曾拜访过宝鸡凤翔泥塑的传承人胡琛、马勺脸谱传承人李继友、合阳面花艺人张连芝、澄城刺绣艺人周广贤、华阴皮影传承人汪海燕等,在他们身上看到了对民间艺术的热爱和坚守。看到别人给小孩过满月、结婚、祝寿时的花馍,就请人家用完后送给自己;遇到精致独特的马勺脸谱、凤翔泥塑、皮影、刺绣、木板年画等民间艺术品就买回来,现在我的美术教室已经成为一个民间美术展览馆。

让中华优秀的传统文化与最富创造力的儿童美术巧妙的结合起来,我又找到了前进的目标。

2015年,在入选陕西省第二批学科带头人之际,我成立了“虎娃”张敏仓民间美术工作坊,将剪纸、面花、布老虎、刺绣、凤翔泥塑、马勺脸谱、皮影、木板年画、农民画等引入课堂。带领陕西省二十多名民间艺术爱好者和学生参观陕西省艺术馆、曲江艺术博物馆、西安小雁塔博物馆、关中民俗博物院等地。利用博物馆具有实物性、直观性等特点,进行参观、考察,系统了解陕西民间美术,提高教师对陕西民间美术的认识,思考如何培养学生的学习兴趣;如何开展有效的课堂活动。

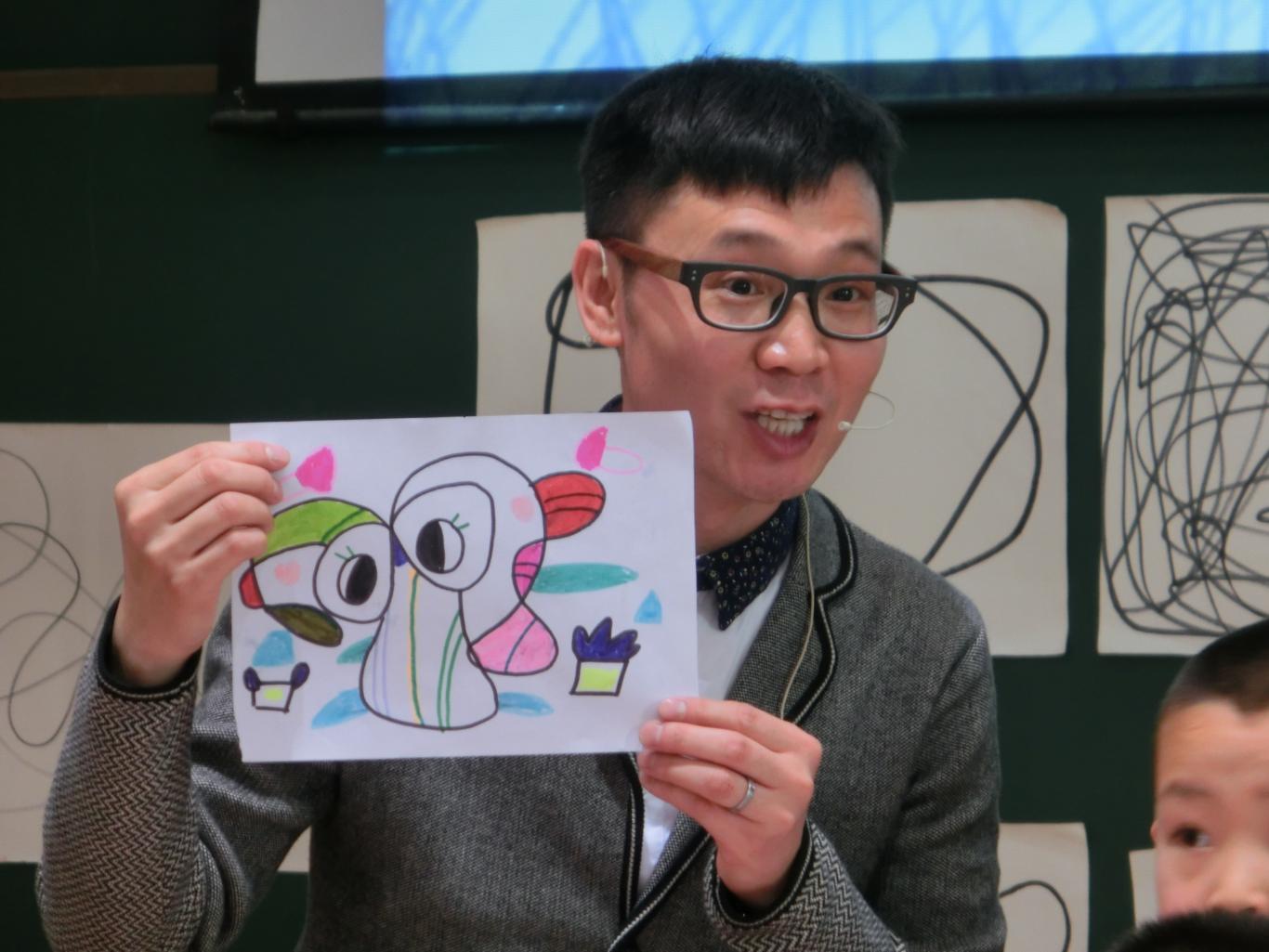

民间美术的课堂在民间,大师也在民间。我聘请民间艺人来校与学生面对面进行学习和指导。这种学习的情境和过程,既有作品本身的视觉形态刺激,又有原产地文化给予学生身心整体感受的冲击,还有美术教师在诠释作品时自己的观点,这些综合因素与学生不同的文化背景、不同的知觉反应水平共同形成一个中国民间文化的“场”,给学生带来中国民间文化的影响,在孩子的心灵深处播撒美的种子。

在教学过程中,孩子创作的作品很美,但是在每一次完成过程中,材料的准备是最大的问题。李力加老师在参观我的美术教室时,说了个美术案例,给了我很大的启发,就是使用废旧材料,在形式和方法方面创新,探索一种在小学美术教育中可行的、可持续推广的陕西民间美术教育传承模式。

我们让孩子在秦岭里捡石头当作“馒头”,用超轻粘土替代各种颜色的“面团”,融合剪纸、刺绣、布老虎、面花中“虎”的文化内涵,创造出了独具特色的“虎娃”形象。每个孩子捡的石头造型各异、各具特色,寓意每个人都是独一无二的个体。利用废旧的饮料瓶、纸杯、盘子、奶瓶、玻璃瓶与超轻粘土组成盘艺、瓶艺等,让每一个物品都焕发出新的生命。

在皮影教学中,利用彩色纸、刮画纸、塑料纸代替牛皮、用签字笔画皮影线描、用竹签刮画、用刻刀在塑料纸上刻……行动中我们看到观念的变化,会让古老的民间艺术绽放出无限魅力。利用废旧的报纸、作业纸制成纸浆,在废旧的瓶子上、木板上制作马勺、泥塑等,让民间艺术在孩子灵巧的双手中变得更加动人。木板年画没有办法去刻印,我们就用国画的方式画门神、马勺和泥塑;利用毛线和废布片学习民间的刺绣技法;利用手帕纸进行传统扎印染方法,让孩子轻松愉悦地学习传统技艺。

在生活中做个有心人,在教学中做个探索者,挖掘身边的废旧材料或替代材料为中华优秀传统文化的持久发展找到契合点,寻找学生学习民间美术的兴趣点,让民间美术之美在孩子的心中生根发芽,在下一代的心底留下深深的印迹,产生传承育人的良好效应。俗话说:“心灵手巧”,手巧往往是智慧的表现。其实,每一种民间美术都是用心、用情、用手,易于操作的实践活动,在活动中,体会劳动人们的智慧,锻炼孩子的观察力、想象力和创造力,达到促进学生的审美和人文素养。

最近教育部提出“核心素养”。它是学生在接受相关学段的教育过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。培养学生的核心素养,美术课该如何去做?民间美术的课程如何继承、创新?美术课怎样培养孩子的审美和人文的素养等,给我们一线的美术教师提出了新的要求和新思考,而我却在自己多年来的民间美术教学实践中回答着这些问题,又不断地重新思考着,不断探索着。

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载