无他,用心手熟尔

作者:朱煜

发布时间:2023-09-11 10:43:08 来源:陕西教育新闻网

沟通出了状况。学生坐定,才发现要上的课文是下学期的,赶紧请人复印教材。听课的老师都入场了,学生开始念课前古诗。一边听,一边想:学生对课文完全陌生,提前学下学期的课文行不行?复印教材的十几分钟用什么合适的方法填满它呢?一边想着,学生已经把诗读完,他们念的是《长歌行》——灵光一闪,有了——

“同学们,你们喜欢流行歌曲吗?”好几个小朋友忙不迭地说:“喜欢。喜欢。”

“能不能说说喜欢哪些歌曲?”

一个有点腼腆的男孩子站起来说:“……态度……”

我没有听清:“请再说一遍,是什么?”

“逆态度。”这次听清了。一首从来没听过的歌。

“还有吗?”

“丑八怪!”一个小女孩大声地说。这次听清了。不过歌依然没听过。

“真没想到,现在的流行歌曲名字这样古怪。还有吗?”

最后一排的一个男孩站起来说了一个歌名,我完全听不懂。“你们会唱这首歌吗?”小朋友激动起来,异口同声:“会啊。”

“那就唱吧!”

教室里响起了嘹亮的歌声,虽然有点走音,但孩子们唱得很开心。

“老师真的老了。你们喜欢的流行歌曲,我完全没听过……”

“老师,我能猜出你那个年代的流行歌曲……”一个小女孩突然说。

“是吗?你说说看。”

“是‘红星闪闪’……”我确实会唱这首歌,立刻唱了一句。

“老师我也知道你那个年代的歌,是‘我和我的祖国’……”太厉害,又猜中,再唱一句。

“老师,还有‘你和我’……”

“我和你,心连心,同住地球村……”没想到,我的声音在话筒里蛮好听的。没想到,孩子们都会唱,他们一起唱起来。

一曲歌罢,我问:“你们知道汉朝的流行歌曲是什么吗?”

孩子们不假思索,齐声应道:“《长歌行》!”太聪明了!

“老师教大家唱一唱最后四句吧。”我又唱起来,“百川东到海,何时复西归……”

虽然此时课文纸已经发下,但我们还是把歌唱完才上课。唱完歌的那一刻,先前的疑问都有了答案,对这堂课,我已充满期待。

课上完,活动主持人夸我沉着地处理了突发事件。我对大家说,这得感谢这个班的语文老师,因为她平时辛勤的工作,把学生培养得非常优秀,才能这样出色应对。“培养得非常优秀”说起来简单,做起来绝不容易,没有优异的职业素养和专业技能根本做不到。

二

前几年,上海《收获》杂志编辑部的叶开对小学语文教材教学进行了猛烈的批评,批评的同时还决心要编出一套好的教材。过了些时日,书出版了,书名——《这才是中国最好的语文书》。我先翻看了综合分册和小说分册,看出这两本书有几个好处。首先,叶开推荐了不少优秀的当代小说。其次,每部作品前有作者介绍、阅读提示,作品中穿插了不少分析,作品后有总评、拓展阅读的书单和思考题。这为中学生读者带来很多阅读的便利。第三,综合分册中的选文很有特色。比如选了周作人的两篇《鸟声》,放在一起,两篇文章相隔几十年,对比读来别有意趣。又如,叶开从《夏洛的网》中选了第三章和第六章。前者是肖毛翻译的,后者则是叶开自己翻的。这种选法是第一次见到。肖毛的翻译我很喜欢,他的知名度不高,叶开选了他的译文,让我颇感惊喜意外。每篇选文后面都有篇幅不短的评析,写得平实中肯。在一篇文言小说后面,叶开写道:现代白话文的翻译实在无法比拟原文之万一,别的不说,原文在韵律上的感觉,就已经完全丧失了。我很赞成这个观点。

叶开是文学杂志编辑,编文学读本驾轻就熟。但将这套书称为“语文书”恐怕就不妥当了。这里的“语文书”应该就是指语文教材,而没有课程标准做支持的文本是不能叫教材的,那只是文学或者文章读本。在社会分工越来越细,各行各业越来越讲求专业性的时代,教育界里的编教材、上课、做培训,以及课题研究还是应该慎重一些为好。之所以这样说,是因为中小学语文教育这个最应该慎重的领域,一直是不“慎重”的重灾区。每过一段时间,社会各界就会对这个领域发出批评、建议。还经常有一些有思想的人士喜欢跨界给小学生上语文课。作为语文教师,我不怕批评,因为我知道,这个领域里还有太多问题需要解决。只是,我不想听那些片面的外行的,甚至情绪化毫无逻辑的批评。我也不排斥跨界上课,像在京剧界,有些票友最终还跨界成了名角。如果哪位跨界上课的人士因为常上课而爱上语文教育,加入小学语文教师的队伍,我想同行们一定举双手欢迎。我反感的是作秀式的跨界上课,拿学生当道具,宣传自己所谓的理念,误导青年教师,贻害无穷。语文教育不是不能批评,但批评也好,建设也罢,都要有专业背景支撑。随便乱说,不负责任,说完拍屁股走人,是不可以的。至于夹带私货,攫取利益,更应痛斥。

三

今年,又带了一个实习生。见面时我照旧说,做个小学语文教师很辛苦,要有思想准备哦。这是我的真实感受。因为做好教师所需要的专业技能不会凭空而来,只有靠勤学苦练才能得到,像解读教材、把握教学目标、设计教学环节、反馈教学效果、组织实施教学等等,没有三年五载,学不会的,而且没有捷径可走。天资愚鲁如我者,板凳坐得十年冷,才悟到一点门道。最难的是把在课堂内外对学生的关注变成自己的潜意识,用心关爱每个学生,把技能训练与师生共同成长整合起来。所以,讲台真不是想站就能站的。

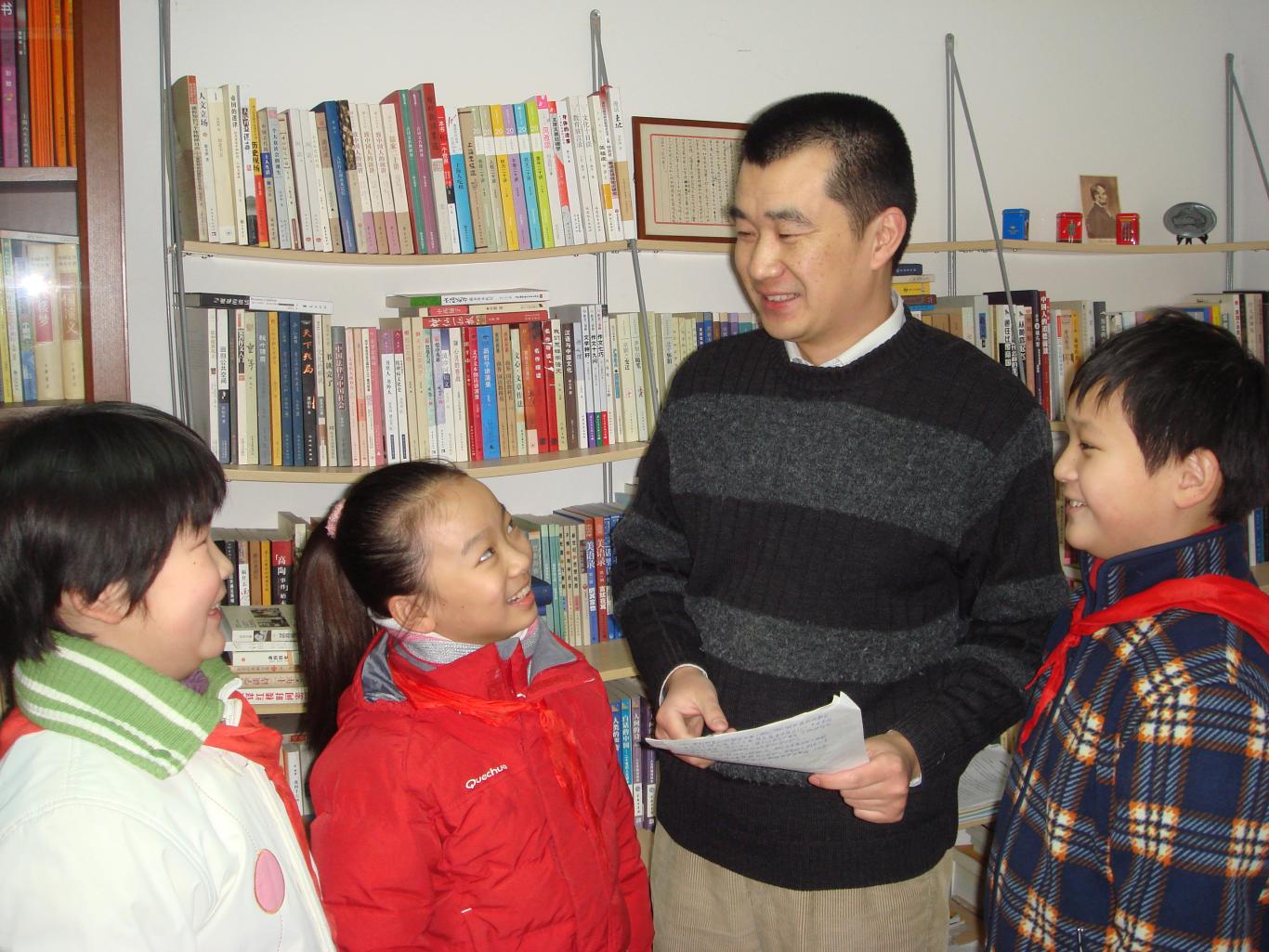

那节课后,一位老师上台交流听课感受,说很喜欢课前我与学生交流的环节。是的,我也很喜欢。短短十分钟,我活跃了课堂气氛,了解了学生的学习基础,更重要的是感受到自由、自信、主动、积极参与学习的班级文化,让我明晰了教学的基础条件,一下子兴奋起来。有老师问我,怎么会临时由学生念诗想到聊流行歌曲,唱流行歌曲,学唱古诗的?看似无意,却有设计,有什么窍门吗?“无他,唯手熟尔。”——如果每节课上都在关注学生的言行举动,探究个中奥妙;如果经常自觉地将日常见闻读书收获与教育教学关联起来思考;如果每节课后都写点笔记,及时反思改进,灵光就会乍现,实施时还能凭感觉随机应变,自如调整。

记得课上到最后一个环节,请学生想象,女娲补好天后的情形。小朋友们积极举手,一个女孩子说:“天终于补好了。女娲与人们乘着马车到各地游玩,大家欢庆了五天五夜。小白兔拿出了自己最喜欢的胡萝卜,请女娲品尝。”小白兔献胡萝卜的场景估计是源于读过童话故事。“五天五夜”应该是受了课文中女娲用五天五夜冶炼五彩石的启发。课堂上,这类细节不少,它们体现了老师往常指导学生阅读,锻炼思维的成果。课堂上还有个情景让我难忘——教材到位后,我请学生自读课文,话还未说完,小朋友们已专注地大声读起来。学习习惯如此之好,可以想见老师平日里的用心和“手熟”。

活动结束时,主持人告诉我,那位语文老师工作极认真,常年教一到三年级,口碑绝佳。果然!

热点新闻

热点新闻

深度报道

深度报道

投稿

投稿 APP下载

APP下载